文/許綺玲

「引句」

文學裡的「引句」(citation, quotation)定義是「一文本實際現身於另一文本內,帶有引號標示,明確標註出處或也可能未加標註」[1] 就攝影而言,引句的對等情況可依以下準則來定義:即一或數張相片以被拍對象的身份出現於作為作品的相片中,先存的相片便是相中眾多的指稱物(référents)之一,迎受了第二度的攝景(prise de vue)。因此,若是在一張昔日照片所在的寫實的環境中取的景,這些相片進入新框架後仍保留原來自足的價值意義,顯現原有的文化功能,在經過互文關係建構時實際物質或載體並未遭到變形變質;而相片的邊框可大約等同於文學引句裡的引號。相片框入了新的故事空間(espace diégétique)依然是相片,與作為終致作品的相片形成易於觀察到的「內─外」空間關係。前作相片裡原有的實物對象(或指稱物)因為經過互文關係的變動好像「二度退卻」,就故事空間來看確是如此;不過,就能指/材質或載體而言,故事空間內的人、相片或其他物件通通是由傳統攝影的影素所形成:尤其黑白相片裡都是銀粒子受光反射之後的不同厚薄堆疊。當然,一張相片在它成為相中相的引句時,所包含或組成的影素堆疊分佈狀態已不一樣。

以往,相中相常出現在室內景,像是居家空間內擺置的遠遊親人肖像、過世的家族紀念照,或者封面女郎之類的媒體偶像照。也可能是公共場所如會議廳等所掛的國家元首像等。宋妲(Susan Sontag)在〈影像世界〉(”The Image World”)一文中描述人與影像如何密切共生,無論是為了憶往、夢想或欲望,都寄託於影像中,簡直到了以假相來擁有世界、取代世界的地步。因用途總是與環境背景有關,像這些截取自生活活動之景框的相中相,都指出攝影民間用途之廣佈,連同使用的環境也一併被拍入其中。這些被引用的相片在後成作品中指涉攝影的普遍功能之外,必然也具有個別存在價值:如象徵意義、引句相片在空間內的構圖藝術考量,特別是與其他指稱物交相作用所暗示的敘事性或戲劇性等,在不同的影作中皆各顯所長。引句相片的例子自十九世紀以來俯拾皆是,但看攝影者如何構圖以呈顯敘事張力。

(右)【圖2】李布,Cambodge,1981。圖版來源:作者翻拍自Jean-Luc Daval. Histoire d’un art: la photographie. Paris: Skira, 1982.

這類相片/引句便隨著時代、地域,如同進行人類學考察一般,紀錄了照片的民間用途史:愛碧特(Berenice Abbot)【圖1】以報攤滿載的畫報見證起自1920年代報業的急速發展,正配合了好萊塢影業明星制大興的盛況。李布(Marc Riboud)【圖2】在1980年代的柬埔寨,看到共產社會如何運用相片進行告發檢舉和批鬥,而所採用的象徵性塗抹──屠殺與抹殺──直溯古代獵獸之前進行的祈神符咒儀式。庫德卡(Joseph Koudelka)在義大利南部拍下貼在一片教堂牆上的還願牌照片【圖3】,雖是現實中具有特定實用目的的無意間組合,卻堆疊成有趣的拼貼圖飾,乍看之下彷彿卡拉漢(Harry Callahan, 1956, collages)刻意以女星照作成的蒙太奇構成。

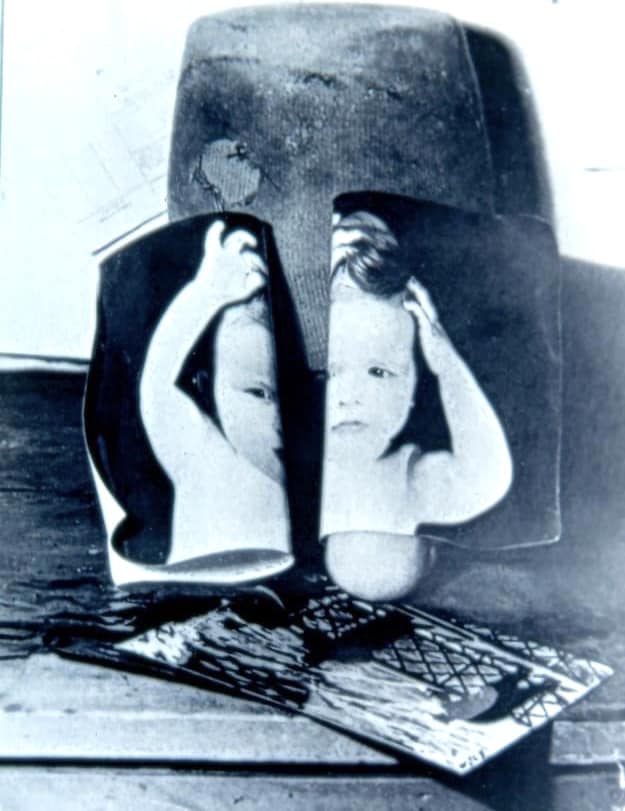

(中)【圖4】武爾斯,《無題》,無年代。圖版來源:作者翻拍自Laszlo Glozer. Wols photographe, Paris: Centre Georges Pompidou, 1978.

(右)【圖5】Allan McCollum, série photo perpetuelle, 1985. 圖版來源:作者翻拍自Kathleen McCarthy Gauss & Andy Grundberg. Photography and Art: Interaction since 1946. New York: Abbeville Press, 1987.

相中相因涉及兩個層次的指稱對象,不難想像藝術家可藉此玩弄真假錯覺,故意強化相片載體之透明化,使指稱物呼之欲出;民間對相片的迷信態度也在此發揮作用,觸動了觀者之原始非理性心理。因移情作用,觀者看到經特定安排效果的相片遭到毀損時,不禁會為相中人物感到不安。這便是武爾斯(Wols)【圖4】一張破損凹摺的相中相,配上週遭物質感所形成的一時錯覺,可能引發的觀看心理:這就彷彿凹摺破損的載體足以傷及相中的指稱對象,尤其拍的又剛好是個弱小無辜的幼童。

「節錄」和「拷貝」

以上的例子,在「以相片作為被拍對象」的分類中屬於前依者小於後成者的「引句」類(A〈B)。與此正相反的是「節錄」(A〉B),等於是後成者只拍取了前依者的局部,有時因過於貼近(意即對前依者過於放大處理),使得後成者只見不可辨識的原拍物,剩下深淺不一的黑點散布於畫面,成了名符其實的抽象作品,如艾倫·麥考倫(Allan McCollum)1985年這張攝影作品【圖5】。

第三種可能是前依者(幾乎)等於後成者的相片(A=B, A~B),傳統攝影的翻拍是習見手法。此法有如二十世紀上半前衛藝術以「拾得之物」(objet trouvé)當藝術品展出,但是在後現代的語境中則加入了「占有」或「據為己有」(appropriation)的特殊觀點。以勒玟(Sherrie Levine)【圖6】的例子最極端也最著名。她翻拍的經典攝影作品,若非圖說標示出拷貝企圖(延用了繪畫臨摩習作的圖說標示法),則已近於剽竊。不同於杜象取實物(拾得物)所下的藝術家「決定」,主要限於觀念層次的運作,反之,勒玟多了掌握與執行翻拍技術的步驟。如此,她所得的結果雖是近乎忠實的複製,但意義解讀已經過了移位:意義,不在於作品的內容或形式,而在於生產過程與背後根據的理念。勒玟向有名的藝術前輩強據而來的,便是他們在「藝術上的掛慮與考量」,也由此她重新檢討了「創意」的定義與其在藝術中弔詭的(非)必要性。

(右)【圖七】普林斯,1979-80,1979-80。圖版來源:作者翻拍自Rian, Jeffrey. “Social Science Fiction-an Interview with Richard Prince”, Art in America. New York: Art in America, March 1987 No.3.

普林斯(Richard Prince)的作品多以廣告圖像為占有對象如【圖7】,也可歸入這一類的攝影互文,不過他的作法較不單純,花樣百出。除了對圖像採取攝影或非攝影的加工技術之外,他經常收集同類圖像加以並列呈現,引導觀者對圖像進行後設的批評解讀。另外,他也實驗廣告或新聞影像在去除文字說明後所殘留或新生的圖像語意效果,如「戰爭攝影」系列:1986【圖8】。換言之,在經過「去文字化」的處理後,又變動了呈現方式和場合(從廣告、新聞轉到藝術展示),影像歷經水土不服的移植,考驗著觀者的記憶與失憶掙扎。然而,文字訊息是否真已隨著文字的刪除而消失?若不盡然,則因影像本身長久之間已與某些固定的語意範式密不可分。比如普林斯收集Malboro香煙廣告的牛仔照片並去除了文字圖說,仍可喚起觀者幾乎直覺反射地去還原原有的廣告訊息。但也由此,更加證明了這些媒體圖像的造作性與強迫性。

[1] Gérard Genette. Palimpsestes, la littérature au second degré (Paris; Seuil, 1982), pp.8.

參考書目

Gérard Genette. Palimpsestes, la littérature au second degré. Paris; Seuil, 1982.

Susan Sontag. On Photography. New York: A Delta Book, 1977.

發表迴響