文 ∕ 編輯部

各位讀者是如何想像臺灣美術史的輪廓的呢?日治時期是臺灣近現代美術教育的濫觴,黃土水、陳澄波、陳植棋……等,這些耳熟能詳的藝術家開啟了台灣美術的全新篇章。我們不難在眾多美術通史的書籍與文章上見過他們的姓名,或是在相關的藝術策展中尋找到他們的身影。然而,在作品之外,圍繞在這些藝術家身邊的藝文環境是什麼模樣?除了沉浸在大師的風采之中,來回的在「經典」之間穿梭,還有什麼角度能更全面的理解過去臺灣的藝文面貌?

或許,循著撰稿人劉錡豫的文章,可以找到一些有趣的線索,去認識二十世紀初的臺灣,乃至東亞藝術史的切面。在〈臺灣油畫家也愛用英國溫莎牛頓水彩?陳澄波與神保町文房堂的郵購往來〉可以看到畫家如何購買與選用畫畫材料,不管過去或現在的美術學生都有類似的經驗,畫家的面貌是否又更親近了一點?而〈他們還來不及成為漫天星河裡的明星:談二戰期間日本的戰歿畫家〉,則介紹二戰時期那些不為人知英年早逝的畫家,若他們沒有上戰場,台灣美術史今天是否又會被改寫呢?除此之外,劉錡豫還有許多有趣且深入的文章發表於漫遊藝術史,總數量高達13篇!本次專訪將帶領各位讀者認識這位多產的作者,是如何在茫茫史料海中尋找靈感,梳理、並撰寫成膾炙人口的文章。

Q:

想請問您投入藝術史研究的契機是什麼呢?

A:

我國高中就讀美術班,所以很早就對西洋與中國美術史有初步的認識。大學就讀台藝大古蹟修復學系,在學習木雕、交趾陶、剪黏、寺廟裝飾彩繪的同時,也有接觸如工藝史等偏向藝術史的課程。因為我對歷史和藝術都很有興趣,就想試試看結合兩者的藝術史科系,在大學畢業工作沒多久之後,我便報考了師大藝術史研究所。

Q:

在您多篇投稿中,涵蓋了許多台灣藝術史中較為冷門的知識,想請問為何對此感興趣呢?

A:

我讀師大藝術史研究所的時候,一開始並沒有特別打算研究台灣美術史。後來有一次機會接觸到國立台灣博物館庫房裡的收藏的畫作,並且研究、寫成期刊文章,在這個過程中我才發現台灣美術史中還有許多作品沒有被發現、被好好研究,而他們藝術的意義也尚未明瞭,我就覺得這好像是一個可以很好發揮的研究面向。這次經驗也影響我後來很喜歡去找許多過去沒被研究過的內容,包含碩士論文的主題,以及投稿在漫遊藝術史上的文章都是。

Q:

請問您是如何「發現」這些沒被研究過的畫家,或是冷門的主題,資料又是如何蒐集的呢?

A:

我不是先找到人名、先鎖定主題再去蒐集,而是在閱讀史料的過程中找到感興趣,或是可以發揮的內容。像是一些可能日本以及台灣美術史都不會特別提到的畫家,但他們在當時有很多報導存在,且有特別的經歷,我就會想向各位讀者介紹。那另外一種則是畫家某些獨特的生命史,或是他們在藝術創作之外的有趣的經歷。像我之前有寫過陳澄波他向文具店的買顏料訂購單的主題,我覺得這是一個很貼近當代學習美術的讀者的經驗。

延伸閱讀:〈臺灣油畫家也愛用英國溫莎牛頓水彩?陳澄波與神保町文房堂的郵購往來〉

蒐集資料的話,現在的網路很方便,在網路上盡可能的運用台灣或日本甚至歐美的報章雜誌資料庫,我很大一部分是受益於這些數位資料庫,讓我能夠用比過去更快的速度去檢索到我有興趣的題材。有時會藉著不同的工作機會,參與田野調查、口述訪問,以及直接面對畫作,我覺得直接翻這些資料會比較突破過去台灣美術史前人研究的既定框架,可以有更多想像的空間,也能發現更多值得發展的內容。

相較西洋美術史已經有十分悠久的歷史發展,對於身處在臺灣的我們,難以直接面對美術史上的名作。在台灣的我們研究台灣美術史,更有機會進入庫房看作品,或是與家屬及藏家一對一的接觸。庫房不同於展覽僅能看到畫作的展示面,在被允許的情況下是有機會翻到背面,或是打開畫框。作品背面可能會有一些文字或貼紙,透露了創作者留下的內容、參加過那些展覽?被誰收藏過?這就會激起很多的想像,原來作品背後有這些我不知道的故事!台灣美術史也在作品的製作、搬運、展示……的過程中變的更加立體。

Q:

您發表在漫遊藝術史的文章內容,大多集中在二十世紀初期的台灣與日本,想請問您為何對這個時代著迷呢?

A:

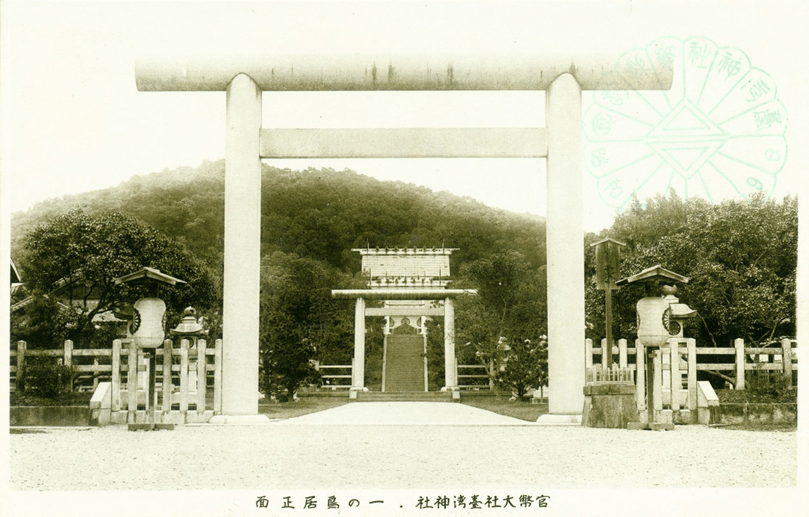

這要談到我最初去台博館的庫房,當時看到的作品大部分成為我碩士論文的研究對象,就是日治時期台灣神社(現址為台北圓山大飯店)的收藏品研究。這些作品大多是當時的日本畫家,在各種不同的情況下獻給神社,或是輾轉被神社收藏。而二次大戰結束後神社被拆掉,這些藏品便輾轉搬到台灣博物館內。然而這些作品是台灣美術史的一部分嗎?它們不是台灣畫家的歷史,幾乎沒與當時台灣美術社群互通,作品被收進了神社內,或許更接近日本文化圈的交流。但對於日本美術史而言,大多時候,這些殖民地時期的文物他們也不太會去研究。

我覺得我會鎖定二十世紀初期,是因為這時的台灣很特別,處於中國、日本等周邊國家的影響,形成複雜的認同與文化界線。在西洋美術史上也有類似的例子,義大利、法國的畫家會在城市與國家之間移動,我們也很難蓋棺定論他究竟是佛羅倫斯畫家還是法蘭德斯畫家。而當時的台灣就處於這種複雜且難以框架的時代,我覺得會有更多想像與討論的空間。

除此之外二十世紀初期的史料也非常豐富,報紙、相片等大眾媒體蓬勃,去翻閱這些一手資料能對時代有更立體的想像。我覺得這不是一個很安穩的時代,國家跟國家之間不斷的碰撞、對立,而台灣的身分也一直在轉換。但就在這些不穩定的轉換的過程中,才有辦法碰撞出這麼豐富的美術史內容。

Q:

您在〈他們還來不及成為漫天星河裡的明星:談二戰期間日本的戰歿畫家〉文中介紹了二戰時英年早逝的日籍畫家,想問台籍畫家也有類似的情況嗎?為什麼選這樣的主題?

A:

我那篇文章講的是二戰時期,還在學校就被迫投入戰場的畫家英年早逝的故事,前半段是日本本地人,後半段則強調曾在台灣活動過的日本學生。在我蒐集資料的過程中是想鎖定在台灣活動的日本學生,我當然也會想說台灣畫家有沒有類似的情況,可是當時台灣人大部分是擔任翻譯或軍伕,比較少被派去前線從軍而戰死的紀錄,其中是畫家的又更微乎其微了。

那為什麼鎖定日本學生呢?在以往很長一段時間,日本不太會去討論與研究戰爭時期的美術,然而近年來已逐漸有人在研究,包含英年早逝的畫家等等,但對象多是日本本地的學生。而我那篇文章最主要想關注的是曾在台灣活動過的年輕畫家,因為這些人日本與台灣美術史界都鮮少研究,有點夾縫中的角色。這是我一直想關注的對象,他們在日本戰爭脈絡下少被注意到,也因尚未活耀於台灣藝文界便離世,而被台灣美術史遺忘。他們處於各方面的夾縫,我就想把他們挖掘出來,放在東亞的脈絡下看。做台灣美術的研究,很難只看台灣,要看日本、中國,甚至看南洋、東南亞,多方觀看會讓台灣美術史更豐富。

藤田嗣治,《阿圖島玉碎》,1943,油彩畫布,東京國立近代美術館典藏。

Q:最後想請問您研究過程中的酸甜苦辣,以及有沒有什麼正在進行中的寫作或研究計畫?

A:

我覺得研究是一體兩面的,蒐集資料的過程要翻閱許多的文獻,本身很痛苦。而隨著網路的發達,也會有種自己是否真的蒐集足夠的焦慮感。但閱讀資料的時候,若發現了前人尚未發現的東西,不但能擴充我腦內對台灣美術史的認識,還能寫成文章分享給更多人,這是非常快樂的。

近期我也準備把碩士論文改寫成書出版,是有關台灣神社的收藏,其中一些日本畫家的故事我覺得很有趣。此外,我也正研究一些在台日人畫家以及臺灣畫家在海外的故事,他們移動在滿洲國、朝鮮半島、南洋、甚至歐洲等地,在海外的報章雜誌留下足跡。就像我前面講的,不能只用台灣美術史的框架去看他們,從更遠的框架去看就會發現,他們的移動、行動力,以及創作的豐富程度,其實遠比我們想像的更多、更強,這是我近幾年關注的內容。

發表留言