文/ 鄭台祥

關於「人類與動物」之間的型態邊界,是當代藝術裡一個充滿想像力的主題。早在上世紀八零年代,有哲學家將「流變—動物」的概念帶入了藝術界,透過化身成一種介於「人與動物之間」的狀態,來省思兩者之間權力結構的相互交織,從而批判了藝術作品常見的「擬人化」手法。[1] 時至今日,相關議題依舊熱度不減,還進一步成為流行的策展主題,連帶引發了一系列關於虛擬肉身、基因混種、仿生科技的思考。[2]

無獨有偶,在童書繪本的領域裡,一位名為安東尼‧布朗(Anthony Browne)的作家,似乎也展現出與此相呼應的思考。有別於童書常見的擬人化,布朗的作品採取了較為超現實的表現手法,迫使讀者去凝視人與動物之間那條隱晦幽深的界線。本文擷取他作品裡的幾幅動物園圖像,試圖描述上述邊界如何透過童書繪本的形式,被進一步凝視、拆解,甚至重構。

動物園:無處不在的邊界與流動性

布朗的名字對繪本研究者想必不陌生。這位曾當過醫技師的繪本作家,他的敘事風格也如同手術刀一般鋒利而細膩,筆下的主角經常是充滿玩心、調皮且抑鬱的青少年,故事背景則較常呈現一幅幽微、奇特而令人費解的圖像。在《動物園》(Zoo)一書裡,他透過一位少年的視角,來描述了一家四口參觀動物園的故事,其中充滿了遍地雞毛的瑣事,透過不盡如人意的互動,少年重新認識了動物園的真相。

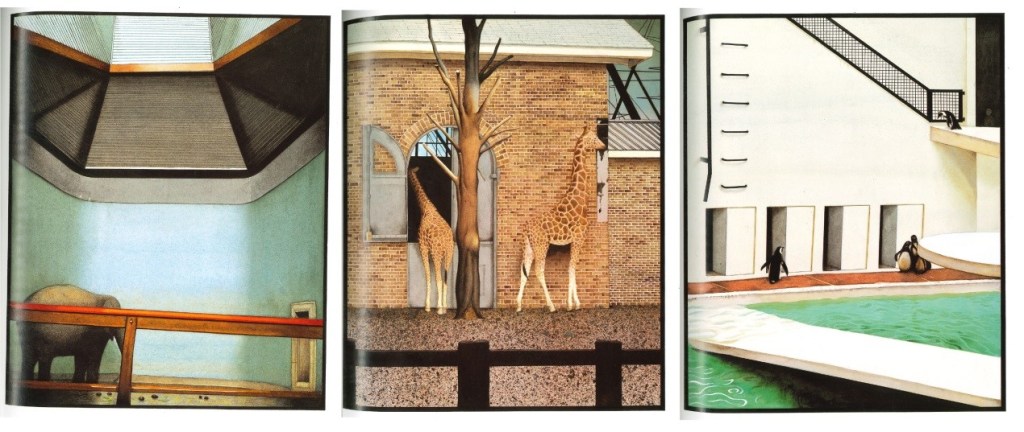

布朗筆下的世界觀,基本上承襲了1970-80年代間英國世界動物保護協會(WSPA)的訴求,反對傳統動物園以人工圈養的方式,來達到娛樂、教育及展示的目的。[3] 書中刻意強化了籠中動物被囚禁的姿態:表情被遮蔽的大象、別過臉去的長頸鹿、來回走動的老虎,以及沒有出路的北極熊、企鵝等……背景則是厚重的混凝土牆、磚石等人造物,這些龐大冰冷的量體,更加突顯出動物的渺小與身不由己,將「參觀者」與「動物」之間的邊界截然二分,並在結尾點出「動物園是為了人而存在」的觀點。[4]

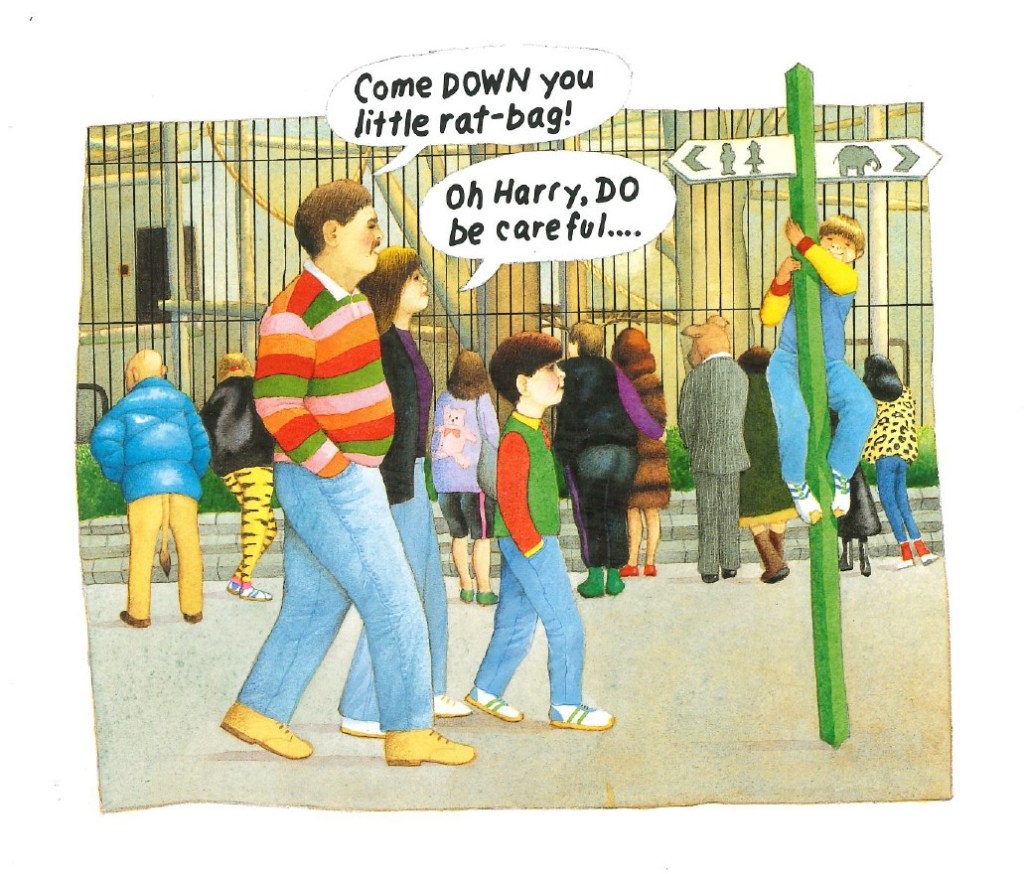

值得注意的是,布朗筆下描繪「參觀者」本身的造型,也呈現出一種半人半動物的形變狀態:相貌令人聯想到猿猴的主角兄弟、毛茸茸的卡車司機、在售票亭前排隊,長了牛角、鳥喙的路人、身穿西裝的狗頭、齜牙裂嘴如野獸的父親……透過上述「流變—動物」的概念,作者似乎有意在「參觀者—動物」的身分之間,進行了一次幽微的角色互換。

在這層意義上,動物園成為一個邊界鬆動而不穩定的場所:柵欄一側是牢不可破的水泥牆,另一側卻又顯示出跨物種的混同痕跡。作者是否有意無意暗示了參觀者本身其實也是被參觀者。是一群被困在名為「動物園」這個牢籠裡的雜種,一面相互打量、窺視、努力尋找逃逸路線的同時,卻念念不忘展現彼此不對等的權力分配?[5]

甚至讀者本身也無法脫離這種跨物種之間的對峙。在一幅特寫鏡頭,作者將空白書頁視為柵欄的手法,逼迫讀者正面承受另一側畫面中猩猩的目光拷問,隔著無形的邊界,卻讓兩者之間的隔閡益發強烈。透過書頁上這一面隱形的柵欄,讀者是否從靈長類意味深長的凝視之中,見到了自己?

凝視做為跨界的開端

透過上述視線碰撞與物種混同的手法,布朗引領讀者來到一種後人類世(Post-Anthropocentrism)的觀點,模糊了既有認知下的角色身分,進一步質疑人類中心式的文化常規,反思人類/非人類之間,幽深難辨的邊界,進而尋求跨越的可能性。這種對於人與動物界線的開放、混雜、拆解與重組,也是另一位生物學及社會科技學者唐娜‧哈洛威(Donna Haraway)的研究重點之一。

從八零年代的賽博格宣言(Cyborg Manifesto),到晚近的怪物、同伴物種等隱喻,「跨界的抵抗辯證」一直是哈洛威研究方法的核心。[6] 跨界的對象不僅僅限於人類與動物之間,更包含了機器、土地、典章制度……等所有生命與非生命的行動者。哈洛威強調以異質性的結盟(affinity)來取代同質性的認同(identity),彼此構成了相互聯繫的同伴基礎。關於這一點,我們也可以從布朗另一本書《大猩猩》(Gorilla)之中窺見一二。

大猩猩的故事劇情很簡單:主角是一位名叫漢娜的女孩,她喜歡大猩猩。因為父親總是很忙碌,抽不出空陪她,漢娜經常感到孤單。直到她生日當天收到了一隻猩猩玩偶,當天晚上,玩偶化身為一隻真實的大猩猩,陪漢娜去了動物園、看電影、吃大餐,度過一段美好的時光。一早醒來,猩猩變回玩偶,爸爸卻出乎意料的帶她去了動物園。

大猩猩一書裡,父親與猩猩的身分已然交織難辨,生命與非生命的邊界同樣不斷轉換:從刻意模糊了的毛茸茸、似人非人的父親側影,到結尾口袋插著香蕉的爸爸,以及猩猩從平面的圖畫、立體的玩偶,再一夜之間幻化為實體,穿上「尺寸剛剛好」的父親大衣,帶領漢娜進行一場華麗的夜間探險。這些意象的轉換,在看似尋常的童趣表現之外,都暗藏了作者不斷質疑,並重構既有邊界的意圖。

比方說有一幕,在漆黑的電影院裡,螢幕上播放著變成超人的猩猩(或反過來,變成猩猩的超人),而眾多的觀影者背影裡,漢娜卻是唯一的人類。這似乎暗示了她反主為客,進到了猩猩為居民的世界;而在另一幕動物園裡,同樣是漆黑的背景,一隻小猩猩以好奇的眼神凝望著漢娜。當披上父親外衣的大猩猩,與它的眾多同伴握手的那一刻,不禁令人懷疑:究竟誰才是位在牢籠內側,被觀看的客體?

無論是穿上人類外衣的猩猩,或是穿上猩猩外衣的人類,透過置換皮層,巧妙的為故事披覆上多重含意,也令人聯想起哈洛威的同伴物種(Companion Species)概念:反對將動物做為一種人類情感投射的呈現,透過真實目光的凝視,建立起跨物種之間的連結。除去了人類中心式的創作觀,超越了童書繪本常見的強制賦予動物感情、「喜羊羊灰太郎」式的擬人化手法,也讓布朗的童書更加耐人尋味。

重新建構動物園地景

那麼,在布朗筆下,有沒有另一種重新建構動物園地景的可能?筆者以《你看我有什麼》(Look What I’ve Got!)一書作為對照組,在本書末尾,當皮皮最後一次炫耀著爸爸要帶他去「逛動物園」時,主角安安卻沒搭理,而是獨自面對眼前一片廣大幽深的樹林。樹林裡,各種動物棲居、藏匿其中,姿態舒展,有化身成樹幹的長頸鹿、與石塊結合的鱷魚、棲身灌叢的綿羊……安安獨自一人,被各種現實與非現實的動物們包圍,像是住在自己創造出來的動物園裡。[7]

作者採用「動物園」這一犀利的結尾轉向,似乎暗示了安安這位從頭到尾沉默寡言、與世無爭的小朋友,與其說展現了同年齡不相稱的漠然成熟,其實更像是人類的同伴物種(縮小版的刺蝟?)。他所看到的動物園,顯然與愛炫耀、自我中心、充滿物質慾望的場所有著本質上的區別,是一種親生命(Biophilia)型態的展現。

這裡看不到人與動物間僵硬二分的邊界,沒有冰冷的柵欄鐵網,也沒有牢不可破的混凝土牆,更沒有死氣沉沉的大象長頸鹿。花草樹木、蟲魚鳥獸,各自以擬態的樣貌,安然藏匿,彷彿在這座動物園裡,物種之間的邊界模糊了,背景與主體融為一體,參觀者與動物毫無隔閡。而讀者就在畫框之外,與安安一同凝視、建構這座存在於想像中的動物園地景。

[1] Chengcheng You, “Representing Zoo Animals: The Other-than-Anthropocentric in Anthony Browne’s Picture Books." The Lion and the Unicorn, vol. 43 no. 1, 2019, pp. 22-41. Project MUSE, doi:10.1353/uni.2019.0002.

[2]相關議題,可參考近年台北美術館舉辦的「未來身體:超自然雕塑展」。

[3] the World Society for the Protection of Animals (WSPA) and the Born Free Foundation (BFF), The Zoo Inquiry(London: WSPA and BFF, 1994), p. 56.

[4]安東尼‧布朗,《動物園的一天》,臺北:臺英雜誌,1994。

[5]陳維峰,〈德勒茲的「流變-動物」與藝術〉,《嘉義大學通識學報》12期(2015 .11 .1),頁139-167。

[6]張君玫,《後殖民的賽伯格:哈洛威和史碧華克的批判書寫》,新北市:群學,2016。

[7]安東尼‧布朗,《你看我有什麼?》,臺北:英文漢聲,1985。

發表留言