文/ 陽寶頤

來源研究的目的

英文provenance(來源)源自拉丁文prōvenīre,指一件物品的地理與文化來源。[1] 對收藏進行來源研究有助於證明其所有權轉移的時空脈絡,從而確定收藏真偽或出處的合法性。來源研究成果除了有助於博物館制定文物歸還政策,若文物的「血統書」中出現知名或與創作者熟稔的藏家,亦能提高其歷史與市場價值。

1998年由44國簽署的《關於納粹沒收藝術品的華盛頓原則》(Washington Principles on Nazi-Confiscated Art),使「來源研究」成為歐美藝術史與博物館界的關鍵字之一。近幾年不乏有展覽以被掠奪的藝術品(Looted Art)為題,或是從「這批收藏是如何進入博物館」的角度重新詮釋藏品。[2] 對歐美博物館而言(尤其是館藏涉及殖民掠奪盜竊,或來自二戰期間猶太群體受納粹迫害而流散的藝術收藏),藏品來源研究關乎博物館倫理實踐,呼應現代社會轉型正義的訴求,如今許多國家和國際的博物館組織都將之載入道德指南中(Code of Ethics),常為博物館收購藝術品提供資金補助的研究協會(例如荷蘭的林布蘭協會Rembrandt Society)對相關研究亦十分重視。研究沒有道德爭議的收藏來源同樣有其必要,因能揭示館藏來歷如何受到特定時空背景下的政治、社會環境乃至國際局勢影響,從而深化對博物館機構及其收藏歷史的認識。值得注意的是,由於歷史資料隨著時間散失或私人藏家建檔不完整等因素,比起描繪文物自生產至今的所有權變遷全貌,研究者更常進行「不完整」的來源研究,即盡力追索文物在某些時期的交易流轉。[3] 【延伸閱讀:漫遊藝術史文章〈博物館中的納粹時期收藏品〉】

來源研究經常涉及對檔案文獻的廣泛蒐集與細緻考證,故研究者經常被形容成追蹤物品(部分)生命歷程的「藝術偵探」。想要成為藝術偵探究竟需要具備哪些技能?常見的參考資料有哪些?本文以筆者於2023年在萊登民族學博物館的研究經驗為例,簡述相關工作。[4]

阿姆斯特丹飛馬書店的中國木刻水印

探詢博物館收藏的所有權轉移史時,常見的參考資料包括文物上的題詞、印章與標籤、入藏登錄卡、藏家或策展人的書信與日記、博物館內或其他檔案館與研究機構所收錄的歷史文獻、報章雜誌與照片,以及展覽圖錄與其他拍賣交易的相關紀錄等等。[5] 研究者多從文物標籤與登錄卡提供的基本資訊切入(該文物於何時、從何地、透過何種管道進入館藏),再循線連繫至上述其它參考資料,嘗試拼湊出藏品的來歷故事。

以荷蘭萊登民族學博物館所藏來自北京榮寶齋的木刻水印、繪畫與書法為例,[6] 透過這批收藏的登錄卡可知,其主要有兩個來源。其一是博物館策展人顏昌德(Gan Tjiang-Tek, 1919-2020,1949至1984年間擔任民族學博物館中國藝術策展人)於1964年北京收藏之旅中,自榮寶齋所購得的近百件箋譜與真跡書畫。透過他當時的旅伴、萊登大學漢學系教授許理和(Erik Zürcher, 1928-2008)的日記可知,兩人曾數度拜訪榮寶齋購買文物、商量裝裱事宜並參觀其木刻水印工坊。[7] 日記亦透露了其它旅程細節,包括他們對於當時在北京任何行動皆須有政府人員陪同感到不滿。[8]

第二個重要的收藏來源,是博物館於1956至1962年間,從阿姆斯特丹飛馬書店(Pegasus)購得約兩百件的榮寶齋木刻水印,其中包括1950年代複製的徐悲鴻《奔馬》【圖一、圖二】,以及曾被周恩來用作國禮,送給包括前蘇聯領導人伏羅希洛夫(Kliment Voroshilov, 1881-1969)在內等多位外國政要的《簪花仕女圖》局部複製【圖三】。這個收藏來源引人好奇:為什麼二十世紀下半葉時,一間位於阿姆斯特丹的書店會有如此多的榮寶齋作品?

飛馬書店由荷蘭共產黨(Communistische Partij Nederland)創立,該黨於1953年任命凡賽格倫(Jan van Seggelen, 生卒不詳)為飛馬書店店長。凡賽格倫於1953至1967年擔任店長的期間,為飛馬書店與中華人民共和國政府建立了深厚的合作關係。冷戰期間,中國對美國的金融、技術與科學期刊深感興趣,然而當時美國的貿易禁運政策不允許中國進口美國出版物,故北京國際書店與飛馬書店合作,請後者協助中國大量蒐集、「偷渡」美國期刊。

荷蘭國家檔案館的資料詳細揭露了當時飛馬書店蒐集美國期刊的方式:當時美國期刊雜誌的出版商通常不開放個人訂購,而只提供特定領域的專家訂閱(例如醫生或科學家),因此飛馬書店的管理層,在工作人員和其信賴的西方共產主義人士中尋找一些「人頭戶」,請他們以虛構的職業資料訂閱所需的雜誌,隨後再統一收集這些雜誌並運往中國。[9] 然而,此舉不久即被美國政府發現。1958年7月,美國駐荷蘭海牙大使館致函要求荷蘭的銀行不得為飛馬書店進行美元交易,並凍結該書店在美帳戶,隔年美國政府更進一步將飛馬書店列為交易黑名單。飛馬書店因此在1959年另創一間名為De Tjalk的新公司,持續為中國政府進口美國期刊。[10]

當時北京政府除了透過國際書店的柏林分店支付款項給飛馬書店,亦同時向飛馬書店出口大量的共產主義書籍、海報,以及包括榮寶齋木刻水印在內的藝術品。[11] 1950年代後,榮寶齋被中國政府指定為接待外賓、贈送與販售文物禮品的「涉外單位」,此後其木刻水印亦常被用以覆蓋在從國際書店出口的共產黨書籍與海報上,以掩護這些紅色出版物通過西方海關的審查。[12] 從阿姆斯特丹市檔案館中可找到數張1960年代前後、飛馬書店店門口的照片,可見其展示櫥窗掛滿中國書畫印刷品 【圖四】。

當時的北京政府對飛馬書局有多滿意,從凡賽格倫於1959年受邀訪華得到證明,其間中方在一次聚會中對飛馬書店提供的貿易斡旋大表感謝。[13] 凡賽格倫亦定期在阿姆斯特丹與海牙舉辦中國藝術展覽,在1961年的一次展覽中,他以很可能來自榮寶齋的木刻版畫作為紀念禮品,試圖吸引更多民眾參觀。[14]

不完整的來歷:張大千《仕女》

前述提及,來源研究的挑戰之一,在於歷史資料的空缺往往使研究者僅能追溯物品某段時期內的所有權變遷史,這不可避免地為收藏來歷留下些許謎團。現藏於民族學博物館裡的張大千《仕女》(1938)即是一例 【圖五】。

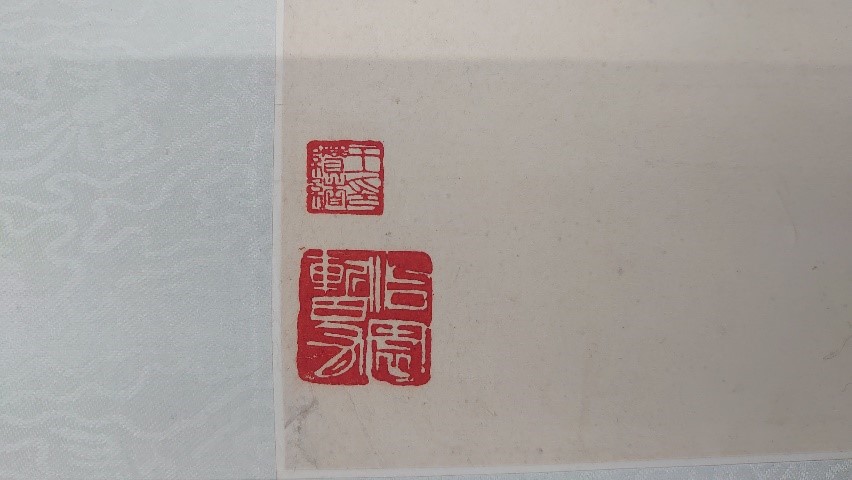

該畫由顏昌德於1964年的北京收藏之旅中從榮寶齋直接購買,並於隔年運抵博物館。[15] 根據《仕女》上的題詞,這幅畫是張大千贈給國民黨川軍將領王纘緒(1886-1960)的禮物。該畫左下角可見兩枚藏家印:「王纘緒印」與「治園暫有」(王纘緒宅邸名治園);後者應由曾跟王纘緒交情甚篤的齊白石所刻 【圖六】。[16] 《仕女》畫軸一處可見略為破損的「文物商店」寄售標籤【圖七】。

中國政府於1960年通過《文物保護管理暫行條例》,規定僅有國家指定的文物商店可合法將中國真跡藝術銷往國外,亦唯有貼上「文物商店」標籤的藝術品能通過中國海關,此舉目的是要確保銷售所得資金全數納為國有。然而,作為涉外單位的榮寶齋卻不受此限:由於榮寶齋接待的外國賓客在訪問期間很可能要求順便購買真跡藝術或木刻版畫,因此中國政府允許此類銷售可直接在榮寶齋進行。北京的幾間文物商店與榮寶齋均位於琉璃廠,地理位置相近使這些商店在被政府指定為文物商店前,已與榮寶齋在藝術交易方面保持多年合作,榮寶齋從這些商店購買畫作以豐富其庫存亦非罕見。

回到張大千的《仕女》,顏昌德之所以能在榮寶齋買到這幅帶有「文物商店」寄售標籤的繪畫,極可能是因為該畫被賣給文物商店,而後者再寄售給榮寶齋(因此有寄售標籤)。但受限於檔案資料不足,究竟是誰將此畫賣給文物商店,目前仍舊是個未解之謎。從美國胡佛研究所圖書檔案館所藏的王纘緒歷史文獻中可知,王纘緒在國民政府遷台後逐漸失勢,並在1950年代時將多數的書畫收藏分批捐給川西人民博物館(今四川博物院)與西南博物院(今重慶三峽博物院)。[17] 他收藏中的《仕女》之所以不在這兩間博物館而是流入文物商店的可能解釋之一,是該畫被王纘緒的後代或其他親戚私藏,再轉賣給文物商店,文物商店依其跟榮寶齋合作的慣例將此畫寄售於榮寶齋,而後被來訪的顏昌德所買、隨著其他書畫千里迢迢抵達萊登民族學博物館。

[1] Andrea M. Gàldy et al. (eds.) Collecting and Provenance (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2021), p. xviii.

[2] 例如,瑞士蘇黎世大學民族學博物館2023年開幕的特展「掠奪之物?」(Looted Goods?),即聚焦1900至1901年之間、八國聯軍在抵抗義和團之亂時從北京帶回瑞士的收藏。特展資訊:https://www.musethno.uzh.ch/en/Exhibitions/Looted-Goods.html (2023年7月10日訪問)。

[3] 參見美國史密森尼學會(Smithsonian Institution)對來源研究的介紹:https://smithsonianprovenance.si.edu/(2023年7月10日訪問)。

[4] 筆者在萊登民族學博物館進行的榮寶齋收藏來源研究由荷蘭林布蘭協會贊助,詳細研究成果將於今年秋發表在荷蘭世界文化博物館館刊《來源》(Provenance)。

[5] Jona Mooren and Eelke Muller, “Tracking Down the Provenance of Old Masters: The Research in a Few Basic Steps,” CODART, May 2023, https://www.codart.nl/feature/museum-affairs/tracking-down-the-provenance-of-old-masters-the-research-in-a-few-basic-steps/ (2023年7月10日訪問); 亦參閱Nancy Yeide et al. AAM Guide to Provenance Research (Washington D.C.: American Association of Museums, 2001).

[6] 位於北京琉璃廠的榮寶齋(舊名松竹齋)成立於1672年,原為專售文房四寶的南紙店,至19世紀末將業務範圍擴至藝術交易與木版印刷,並於1896年設立帖套作印刻與販售信箋與來自張大千、齊白石與徐悲鴻等多位名家繪畫的水印木刻。

[7] Erik Zürcher, Three Months in Mao’s China: Between the Great Leap Forward and the Cultural Revolution, eds. Erik-Jan Zürcher and Kim van der Zouw, trans. Vivien Collingwood (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017[2016]), pp. 53-54, 100.

[8] Ibid., 58-59.

[9] “Moeilijkheden bij ‘Pegasus’,” Behoort bij Schrijven, no.463.315( 28 August 1958): 2.

[10] Ibid., pp. 2-3; “Stichting Uitgeverij en Boekhandel ‘Pegasus’,” Behoort bij Schrijven, no.503.889(5 August 1959): 1.

[11] “Stichting Uitgeverij en Boekhandel ‘Pegasus’,” pp. 1-5.

[12] 孫樹梅,《榮寶舊事:孫樹梅回憶錄》(北京:榮寶齋出版社,2019年),頁86。

[13] “Stichting Uitgeverij en Boekhandel ‘Pegasus’,” p. 4.

[14] Henk Slechte, “Een gevleugeld paard van tachtig jaar. Uitgeverij en boekhandel Pegasus (II),” De Boekenwereld. Blad voor bijzondere collecties 30, no. 2 (2014): 67.

[15] 與這幅作品極為相似的張大千《羅浮夢影》(1935)曾出現在香港佳士得2010年11月的拍賣會上,見佳士得網站:https://www.christies.com/lot/lot-zhang-daqian-lady-5391755/?lid=3&sc_lang=zh%20 (2023年7月10日訪問)。

[16] 同一枚「治園暫有」印收錄於戴山青編,《齊白石篆刻作品集》(南寧:廣西美術出版社,2000年),頁282。中國嘉德2018年秋季拍賣會上,王纘緒收藏的一幅王鐸(1592-1652)的書法作品中也有一枚相同的印章,參見:https://www.cguardian.com.hk/tc/auction/auction-details.php?id=190279 (2023年7月10日訪問)。

[17] Wang Zuanxu papers, 1930-2000, collected in the Hoover Institution Library & Archives (collection number: 2021C23).

發表留言