文/謝佳娟

學院首任院長與藝術論述

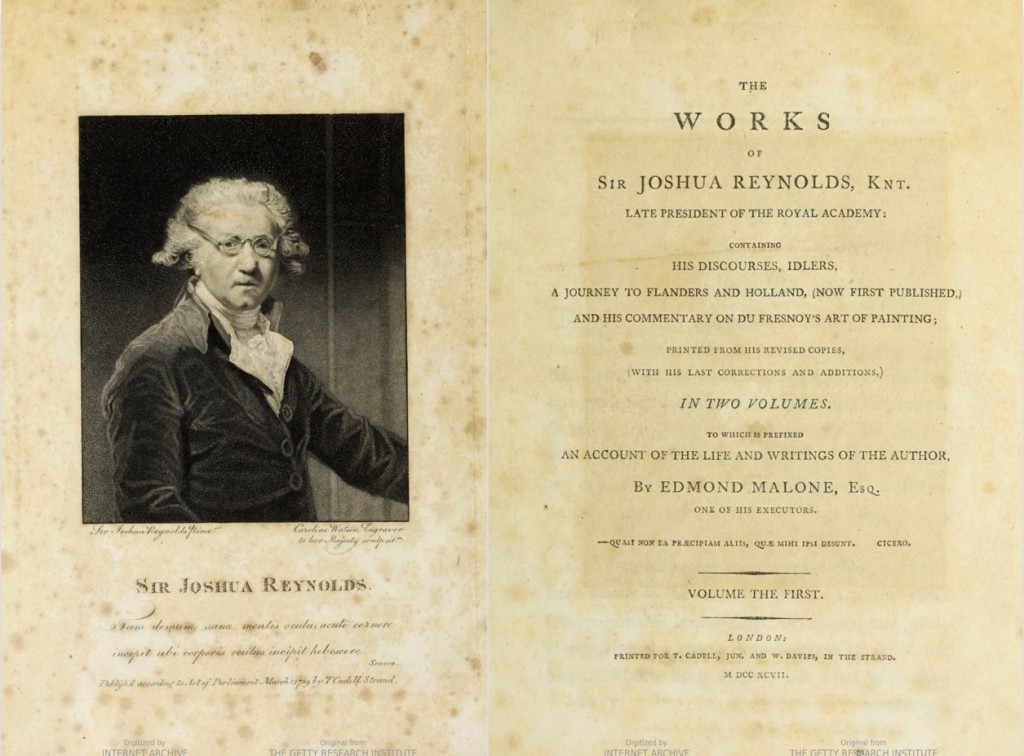

從一七六九至一七九○年底,雷諾茲總共給了十五次的學院公開演講,在其中他闡明了他的藝術理念,以及對歐陸繪畫理論與實踐的洞察,並對年輕學子提出諄諄教誨。當時每次的演講內容都會獨立出版,日後再版時,雷諾茲也常再次修訂,顯見其對此論述的重視。雷諾茲在世期間,有些內容已被翻譯成法文、德文、義大利文流通,因而可說是英國藝術家首次向外「輸出」藝術論述。一七九七年,在雷諾茲逝世五年後,十五次的演講完整集結,併同雷諾茲其他的書寫首度出版【圖1】,並多次再版直至今日,在歐洲古典藝術論述中,堪稱最重要的著述之一。[1] 今日讀來,其優美的文體,仍生動顯示出雷諾茲的深思熟慮。

事實上,除了上一篇文章中提及的三點意義,雷諾茲對於藝術學院顯然還有更高的期許,希望藝術學院能夠帶領英國整體藝術以及工藝、製造業的提升。十八世紀正是英國製造業、海內外貿易與重商思想大幅發展之際,各種物質文化消費促使了居家與社會生活更加舒適與精緻,但面對法國以及亞洲舶來品等的競爭,英國內部也不斷興起要提升國家競爭力與財富的呼聲。不過,相對於實用論點,雷諾茲顯然有不同的想法。他曾在筆記中駁斥英國教會牧師暨經濟學家塔克(Josiah Tucker, 1713-1799)所謂「大頭針製造商比拉斐爾在社會上更有用」的論點,認為這樣的重商思想太過狹隘。雷諾茲深信藝術提供了智性愉悅及教誨的契機,是理性的生活享受,因此有助於社會健全與提升,絕非無用。[2] 他在一七六九年一月二日首次公開演講中更清楚申明:

人們通常只基於商業(mercantile)考量來設置這樣的機構,然而,以這種原則建立的學院,甚至連它自己狹隘的目的也將無法達成。如果沒有更高的源頭,在製造業中將永遠無法形成品味。但是如果更高層的設計藝術(按:即美術)繁盛的話,那麼這些較低階的目標也將會獲得回應。[3]

換言之,雷諾茲認為,藝術學院的重點並非在振興繪畫、雕刻行業,而更在品味標準的提升與培養,從而作為「更高的源頭」帶動製造業的提升。這樣的看法,尤其字裡行間透露出藝術家與工匠地位高低的意識型態,在今日或許難以得到認同。然而,這在當時除了反映出一定程度的社會現實外,也是要造就「藝術家」崇高意象不得不然的論述手段。這是因為,直到十八世紀中,英國畫家在社會上的地位並不高,而是如同手工勞作的藝匠。因此,若要提升其社會聲望,勢必需要手工勞作之外的另一套論述相助。透過這個品味論述,不但讓繪畫的價值得以在中上階層的文化塑造中獲得認同,亦讓畫家得以打造其專業的身分地位,成為文雅社會的一分子。更重要的是,雷諾茲的品味論點,也反映了他所秉持的文明觀。他曾於一七八○年第九場演講中明白指出,一國強盛與否,往往取決於智識上卓越發展的程度,而貿易及其隨之而來的財富,則是促進智識上卓越發展的憑藉;然而如果一國之人民全都僅專注於致富的手段上,而忘卻了目的,那麼則比野蠻民族好不到哪裡去。[4]

基於此理念,雷諾茲在學院演講中,不斷重申心智能力的重要性,希望學生們努力提升心智,而非只勤練手的技巧。他在一七七一年的演講中就曾說道:

藝術的價值與等級就看其運用了多少程度的心智能力,或者引發了多大程度的心智愉悅。遵守或忽視這項原則,將導致我們畫家的職業成為一項博雅藝術(liberal art),或者僅是一項技工行業(mechanical trade)。在前者手中,繪畫因訴諸最高貴的官能而展現了最崇高的抱負;在後者手中,繪畫降低為僅關乎裝飾,其能力所及頂多只是優雅地裝飾我們的住所。[5]

換言之,既然「繪畫是一種溝通思想的語言」,那麼思想內涵與繪畫語言,畫家皆不可偏廢;甚至,繪畫要溝通什麼樣的思想內容,更是決定畫家地位的關鍵。雷諾茲這樣的信念與觀點,基本上繼承了義大利文藝復興人文主義繪畫論述,透過強調藝術所需的心智能力,來提升藝術在社會上的價值與定位。不過,在這樣的繪畫論述中,不同種類的繪畫,也因其被認為所需心智能力高低不同,而也有了高低層級:歷史畫最高,肖像畫其次,風俗畫與風景畫再其次,靜物畫最低。這樣的意識型態,在十七、十八世紀的歐洲藝術學院裡,被視為理所當然,急欲迎頭趕上歐陸藝術發展的英國,勢必無法忽視。

然而,「歷史畫」作為最高層級畫種,這樣的理想在英國社會現實環境中卻難以伸張。和法國皇家繪畫雕刻學院在王室直接支持下,大力推動與贊助歷史畫不同,在英國,即便皇家藝術學院成立後,英國畫家——包括雷諾茲自身——依舊難有歷史畫委託案。這並非說雷諾茲與十八世紀英國沒有歷史畫;事實上,雷諾茲留下了約莫十幅有歷史畫規模的畫作。[6] 現今主要以歷史畫留世的十八世紀英國畫家,其中一位和雷諾茲同樣誕生於一七二三年,然而後世聲名卻遠較雷諾茲黯淡。出生於蘇格蘭的漢彌爾頓(Gavin Hamilton, 1723-1798),二十出頭就前往羅馬,一七五一年至一七五六年短暫回到倫敦以肖像畫維生之後,又回到羅馬定居,不像雷諾茲毅然決然投身肖像畫事業。傾心古典文化與國際交遊網絡的漢彌爾頓,在羅馬除了作畫,後來大部分時間從事藝術經銷與考古挖掘,直至一七九八年去世。他於一七六○年代以荷馬史詩《伊利亞德》創作了系列大幅油畫,成為他現今最為知名的傳世畫作,當時也透過複製版畫廣為流傳,成為十八世紀下半葉「新古典主義」(Neo-classicism)風潮的先驅,包括大概最為臺灣讀者所知的法國新古典主義畫家大衛(Jacques-Louis David, 1748-1825),也多少受其畫作啟發。[7] 然而,漢彌爾頓雖在當時羅馬國際文化圈中受到賞識,卻未在英國本土引領畫壇走向,而這,或許也和當時英國歷史畫發展的處境以及後世評斷「英國畫派」的重點有關。

「英國有沒有歷史畫」,是個相當有趣的研究課題。追蹤十八世紀英國歷史畫的案例,可以看出歷史畫概念在此世紀下半葉面臨了新的挑戰與演變。縱然雷諾茲並非以歷史畫聞名,但他所宣揚的理念並非全無作用與影響,至少在他自身,已為肖像畫與歷史畫的結合,或者說,將肖像畫「歷史畫化」,做出了傑出的示範。

雷諾茲身為學院院長,但並非蟄居於學院象牙塔內,且就算他寓居於倫敦,也並非隔絕於正在變動中的外在世界。事實上,雷諾茲善於社交,甚至是俱樂部達人。透過他留世的上千幅肖像畫,今日我們得以一窺十八世紀英國文雅社會(polite society)的面容,甚至是英國與世界相遇的故事。在〈英國畫派發展的關鍵年代:雷諾茲與其藝術世界〉(《1723,世界史的11扇窗》)文章中,還有有關英國歷史畫以及「跨領域交流與跨文化視野」的討論,歡迎有興趣的讀者另行參閱。

以上文章節選自〈英國畫派發展的關鍵年代:雷諾茲與其藝術世界〉,收錄於陳正國主編,《1723,世界史的11扇窗》,台北:聯經,2023年12月,頁302-341。

[1] 近期版本參見Sir Joshua Reynolds, Discourses on Art, ed. Robert R. Wark (New Haven and. London: Yale University Press, 1997).

[2] James Northcote, The Life of Sir Joshua Reynolds, second edition (London: Henry Colburn, 1819), vol. ii, p. 243.

[3] Sir Joshua Reynolds, Discourses on Art, p. 13.

[4] Sir Joshua Reynolds, Discourses on Art, pp. 169, 171.

[5] Sir Joshua Reynolds, Discourses on Art, p. 57.

[6] 參見David Mannings, Sir Joshua Reynolds: A Complete Catalogue of His Paintings, 2 vols. (New Haven: Yale University Press, 2000). 此目錄中並沒有特別列出「歷史畫」類別,而是以「主題畫」(subject pictures)囊括肖像畫之外更廣義的人物畫作,總共約144幅,主要是單一人物的創作。其中有具體宗教、古代歷史人物事件主題、且畫中人物較多、畫面構圖較為複雜的「歷史畫」,約莫10幅。

[7] Lindsay Errington, “Gavin Hamilton’s Sentimental Iliad,” The Burlington Magazine 120: 898 (Jan. 1978), pp. 10-13.

發表留言