文/楊杰儒

談論起宗教,多數人好像會覺得是老一輩的事情。對於宗教美術(Religious Art)最初的聯想,或許仍以教義圖式、神佛造像,以及廟宇中的建築、雕塑、剪貼、彩繪、大木作與祭祀儀式為大宗,這種民間意象則似乎已根植於臺灣群眾既定的記憶中。其實不然,隨著傳統習俗逐漸被當代人遺忘的社會,這把攸關藝術傳承的火炬,各時代的創作者依然不斷將新的創意注入,藉由作品繼續發光。

本文將列舉臺灣美術近百年發展軌跡中具代表性之藝術家,這些創作者如林朝英(1739-1816)、于右任(1879-1964)、潘春源(1891-1972)、立石鐵臣(1905-1980)、林玉山(1907-2004)廖修平(1936-)與蔡濰任(1991-)等,他們不只是把與神鬼相關的議題搬上檯面,更是夾雜了個人情緒、家園思懷等時代議題,甚至把它擴大成「信仰」以及對於自我生命的追求,更能夠凸顯不同世代來看所謂超驗的一種現象。

臺灣宗教創作如何成為美術?

臺灣漢人的書畫源於明鄭時期,發展於清道光年間,隨移民的腳步逐漸傳進來。[1]因特有的香火觀,民俗活動成為地方匠師常見的題材;當時能夠表現藝術的場域大多是廟宇的碑刻、匾額。神佛的描寫能夠轉化成書藝,或許能追溯自林朝英罕見的釋道畫作《觀音菩薩夢授真經》【圖1】。此作描繪白衣觀音乘瑞獸而來,其法相用筆以中鋒為主,清秀端莊,衣褶表現特為突出,具書法瀟灑筆運頗有「吳帶當風」之感。[2]而林氏在一個傳統的格套裡,將宗教以圖像的儀軌處理,呈現出個人風格,讓匠師身份逐步脫離了工藝思維,成為一幅雅俗共賞的文人畫作品。[3]

日治時期西方「美術」概念傳播來臺之後,隨著現代化政策(畫會、展覽、出版、藝評)的推行,藝文機制的建構更完備,直接對民間工藝及傳統書畫造成相當程度的衝擊、沒落。不過隨著當時文化菁英對形塑「地方色彩」概念的提倡,自本土或傳統中吸收養分,已成為共識。[4]但部分老一輩的畫家(傳統的畫師)亦可能因不合時代潮流而被淘汰,也有的藉此轉型,甚至獲得展覽入選及展出的機會,例如潘春源等人。古法的神祇繪畫為寺廟彩繪極為重要的部分,是民間信仰裡崇拜形象的塑造,從紋飾服裝到人物的比例神態,具有繁多技術(打底色、描稿、貼金箔、繪色、勾線完稿等步驟)。值得一提的是,潘氏創作的神祇身形帶入解剖學之概念,[5]臉孔與肉色身體用油彩堆疊與罩染[6]的技法,帶來了具現代美術風格的成功案例。

潘春源、潘麗水(1914-1995)與蔡草如(1919-2007)等人目前僅存的臺府展作品不僅技法精巧熟練,主題結構更兼具新舊文化之時代特色。他們於戰後成為廟宇彩繪畫師,極力將個人審美帶入寺廟並走入生活,跳脫過往匠師的製作體系與思維,設法以一個現代人的獨立觀感回應當下社會需求。臺灣部分大廟或民居建築的裝飾中,經常可以見到統治者與名人的書畫作品,如林玉山的彩繪壁畫與于右任的榜書匾額等,[7]其中可能混雜著個人藝術的觀點、流派、時代氛圍、技法甚至贊助者的期望等,讓祭祀場所因美術名家的新意注入,轉換為雅俗共享的文化空間,而美術、民俗與工藝三者間的界線越趨模糊。

生命經驗裡的銘刻印象

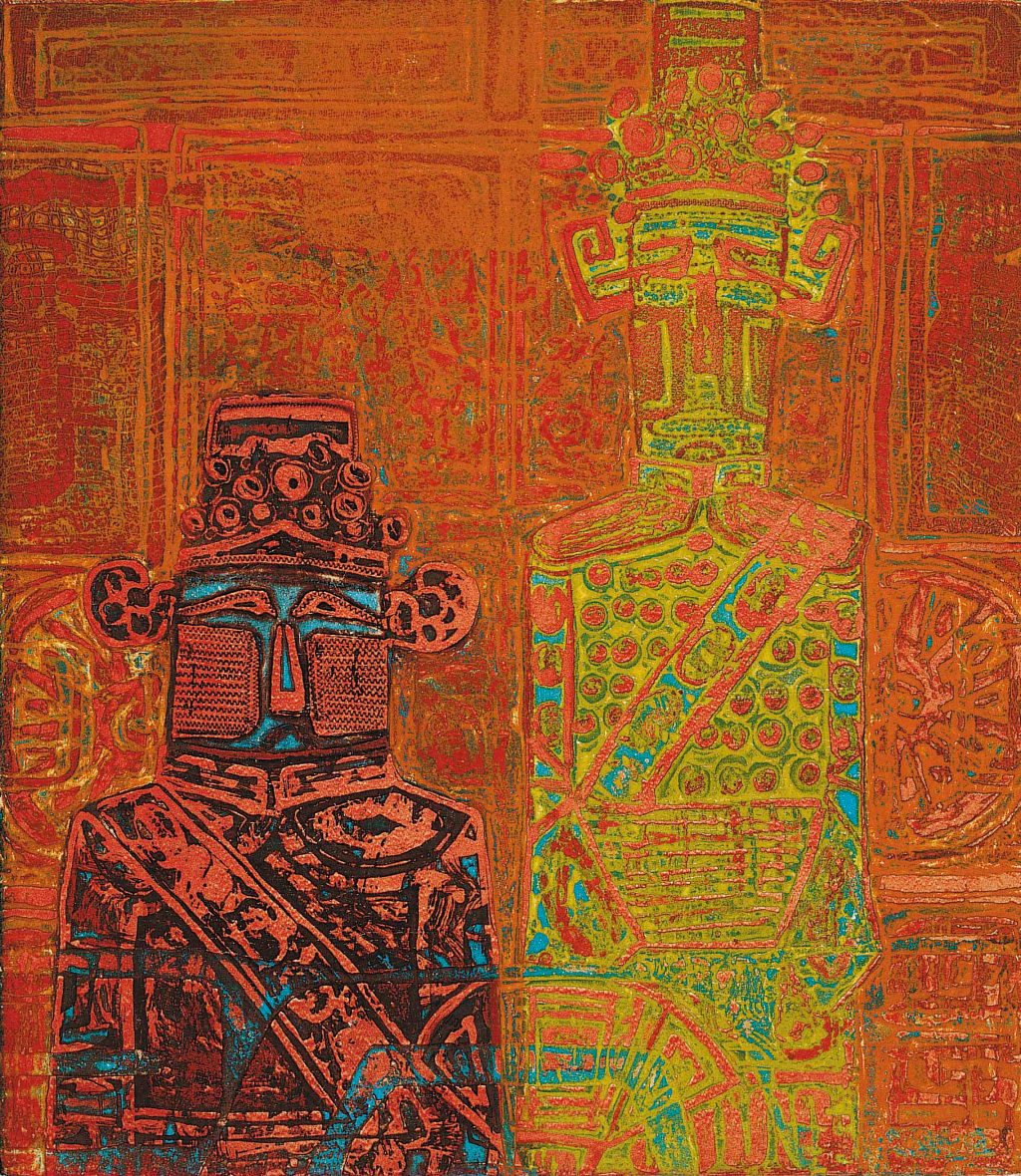

此外,民間的信仰亦是人類發展史中重要的精神核心之一,反映在地人類地域性的社會發展與生活實況。[8]灣生日人立石鐵臣出版的《臺灣畫冊》,即便作者離臺十多年,仍可生動地描繪出那些存於他記憶中的臺灣生活軌跡,舉凡廟口殺豬公、七爺八爺與龍山寺日蝕等主題。[9]1960至1970年代盛行現代主義,多數人都傾向抽象的表現手法,卻也有一些創作者回到臺灣民俗內容裡尋找本土的題材,如廖修平留日時期創作的木刻版畫《七爺八爺》【圖2】。[10]七爺、八爺是臺灣民俗活動中很重要的人物,以一高一矮、穿著具裝飾性的華服形象出現,畫面中的神祇臉部表情具符號化,造型上的圓點、方點具簡樸感和一般現代主義較銳利的造型不同,而這傳統的元素,日後更成為轉化當代作品的養分。[11]

綜上所論,可見即便創作者離開了臺灣,記憶的香火依然能隨之遷徙。蔡濰任是以民俗宗教為題材的當代創作者之一,師承彩繪藝師潘岳雄(1943-);[12]其作品《咱》【圖3】以三官大帝為發想,表現臺灣特有的天、地、水的盛大慶典,畫面包含辦桌、賽豬公、神轎、遶境、醮臺等對習俗直觀的描繪中梳理臺南人與廟宇的聯繫,於重新拼湊生命經驗裡可能遺失的文化(臺語、舊俗等),同時思考自己與臺灣的關係。[13]

結語

最後,創作者如何利用當代的方法表現民間信仰,從古老的過去走到現在,各時代的藝術家在繪畫上有很多不同的嘗試,而上述的宗教創作是深入民間、具有溫度的。如本文列舉的作品,最初因不同風格的出現讓佛像可能脫離匠畫而進入書藝;或潘氏等人面對時代變局,在堅守傳統的同時找到一種銜接和適應的方法;抑或題材相同,畫面布局和內容由於對記憶中香火的差異感受而呈現不同的變化。當代場域中,藝術家如何深入連結地方並擴展跟世界對話的可能,這把關乎臺灣百年美術「現代化」及連結民俗內涵「地方化」的薪火,在不斷思考與回望下,仍持續溫暖而光亮。

[1] 黃智陽,〈漢人墾殖活動與傳統書畫〉,白適銘主編,《臺灣美術通史》(臺北市:麗文文化事業股份有限公司),2021,頁19-25。

[2] 作品釋文「南無佛,南無法,南無僧。與佛有因,與佛有緣。佛法相因,常樂我淨。朝念觀世音,暮念觀世音。念念從心起,念佛不離心。天羅神,地羅神,人離難,難離身,一切災殃化為塵,南無摩訶般若波羅蜜。」款識:「歲在昭陽大淵猷,時維九月序屬。一峰亭林朝英敬寫。」轉引至呂松穎,《109年度「臺南畫家林朝英研究計畫」研究計畫案結案研究報告書》(臺南市:臺南市立美術館,2021),頁80-81。

[3] 謝忠恆,〈乾嘉之際臺灣林朝英之文人畫與世俗化進程研究〉(博士論文,國立臺灣藝術大學書畫藝術學系,2015),頁191。

[4] 白適銘,〈都市化、現代生活與日治時期臺灣美術的當代書寫〉,《臺灣美術》81期(2010.07),頁14-16。

[5] 謝世英,〈妥協的現代性:日治時期臺灣傳統畫師潘春源〉,《藝術學研究》第3期(2008.05),頁138-142。

[6] 利用較薄的顏料堆疊在乾燥的畫層上,多次堆疊能產生細膩的色調層次。

[7] 林玉山於1949年因受人委託,曾為嘉義市慈祐寺繪製壁畫,此系列共計5堵,分別為「雲龍」、「受天百祿」、「八駿馬」、「降爾遐福」與「萬年封侯」,皆是屬祈福辟邪類型題材,參考國家文化資產網,〈公告資料:慈龍寺林玉山濕壁畫〉,《國家文化資產網》<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/antiquity/20171011000001>(2023年12月30日檢索)。于右任於臺灣近代書法史具有舉足輕重之地位,在政壇與藝文界具有影響力,其寓居臺灣的15年間,帶動了一股對唐代之前書體的學習風潮,還曾為許多公私單位、廟宇、商店等題字,這種書法的應用,古時候稱為題署(或稱榜書),例如臺北市行天宮之匾額及圓山飯店之「劍潭勝跡」碑石。

[8] 陳仲賢,〈談卡漫文化與民俗信仰的視覺交集及其崇拜意識:楊茂林〈封神之前戲—請眾仙III〉〉,《雕塑研究》第17期(2017.03),頁37。

[9] 「《臺灣畫冊》是為了贈予福島繁太郎遺族所繪製的作品,但其中也包含立石鐵臣對於臺灣的關懷與想念,因此在《臺灣畫冊》的第一頁中便寫到『對臺灣之懷念切切,一月一日戲筆與此畫冊』」李冠儀,〈灣生畫家立石鐵臣繪畫中的「臺灣情」(1945-1950)〉,《視覺藝術論壇》第17期(2022.12),頁238-239。

[10] 廖修平訪談:「七爺八爺、還有門神⋯⋯,事實上這些都沒有實景,因為我人在日本。那個年代不是說有手機,七椰八爺自己拍起來,完全沒有,只有很小的黑白色雜誌插圖。我都是想像的,因為以前我住在龍山寺對面,初一、十五跟著媽媽拜拜,跟著去看。」收入於賴明珠訪問及整理「廖修平訪談錄」,賴明珠主編,《點燈傳藝:戰後至解嚴期間(1945-1987)帶領風潮臺灣美術家(上冊)》(臺北:藝術家出版社,2023),頁128-129。

[11] 參考自廖新田,〈廖修平《七爺八爺》—央廣x國立歷史博物館『聲動美術館』(第五十五集)〉,《YouTube Rti中央廣播電臺》,<https://www.youtube.com/watch?v=Q4lrgScgtZc>(2023年12月27日檢索)。

[12] 潘岳雄與其祖父潘春源、父親潘麗水皆為為臺南重要的寺廟彩繪藝師,2013年獲臺南市政府登入為彩繪技藝保存者。

[13] 蔡濰任,〈從平面繪畫中探討臺灣民俗之創作——以《咱》為例〉(碩士論文,國立臺南大學視覺藝術與設計學系,2022),頁11。

參考資料

白適銘,〈都市化、現代生活與日治時期臺灣美術的當代書寫〉,《臺灣美術》81期(2010.07),頁18-39。

白適銘主編,《臺灣美術通史》,臺北市:麗文文化事業股份有限公司,2021。

呂松穎,《109年度「臺南畫家林朝英研究計畫」研究計畫案結案研究報告書》,臺南市:臺南市立美術館,2021。

李冠儀,〈灣生畫家立石鐵臣繪畫中的「臺灣情」(1945-1950)〉,《視覺藝術論壇》第17期(2022.12),頁222-249。

國家文化資產網,〈公告資料:慈龍寺林玉山濕壁畫〉,《國家文化資產網》https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/antiquity/20171011000001(2023年12月30日檢索)。

陳仲賢,〈談卡漫文化與民俗信仰的視覺交集及其崇拜意識:楊茂林〈封神之前戲—請眾仙III〉〉,《雕塑研究》第17期(2017.03),頁29-64。

廖新田,〈廖修平《七爺八爺》—央廣x國立歷史博物館『聲動美術館』(第五十五集)〉,《Rti中央廣播電臺》,<https://www.youtube.com/watch?v=Q4lrgScgtZc>(2023年12月27日檢索)。

蔡濰任,〈從平面繪畫中探討臺灣民俗之創作——以《咱》為例〉,碩士論文,國立臺南大學視覺藝術與設計學系,2022。

賴明珠主編,《點燈傳藝:戰後至解嚴期間(1945-1987)帶領風潮臺灣美術家(上冊)》,臺北:藝術家出版社,2023。

謝世英,〈妥協的現代性:日治時期臺灣傳統畫師潘春源〉,《藝術學研究》第3期(2008.05),2008,頁131-169。

謝忠恆,〈乾嘉之際臺灣林朝英之文人畫與世俗化進程研究〉,博士論文,國立臺灣藝術大學書畫藝術學系,2015。 顏娟英、蔡家丘總策畫,《臺灣美術兩百年(上):摩登時代》,臺北市:春山出版,2022。

發表留言