文 / 劉諺樺

塔羅牌無庸置疑是台灣人最熟知的西方占卜術之一,雖然坊間的塔羅牌專家對牌面的解釋不盡然相同,但卻也有某些共同解讀,那麼單純從圖像的歷史來看,塔羅牌上的圖像又是從何而來呢?這篇文章將從最為盛行的偉特-史密斯-萊特牌組中,挑出幾張牌並細究其圖像的來由。

塔羅的歷史

現代人認識的塔羅是一種占卜的方法,然而,最初的塔羅跟撲克牌一樣只是一種紙牌遊戲。塔羅牌(tarocchini)是由大阿爾克納(Major Arcana)及小阿爾克納(Minor Arcana)兩種排組組成,最初在中世紀的北義大利出現,跟撲克牌一樣塔羅牌一共有四種花色(聖杯、寶劍、寶杖及錢幣)十張數字牌,但加上四張人物牌(僕從、騎士、王后及國王),以上56張牌統稱為小阿爾克納;而大阿爾克納是塔羅與其他紙牌遊戲最大的區別,22張的大阿爾克納,由位階最低的愚者牌至最高的主教牌組成,塔羅牌遊戲就由這74張牌構成。[1]目前保存最完整的牌組是中世紀米蘭貴族收藏的維斯康蒂-斯弗札牌組(Visconti-Sforza Tarot Cards)【圖1】。塔羅很快地傳播到其他地區,最著名的是法國的馬賽塔羅牌組(Tarot of Marseilles),許多博物館都有收藏文藝復興時期的版本,可見當時塔羅牌在法國的高人氣。

十八世紀時,有些學者開始以神祕學的方式解釋這些在平常不過的紙牌遊戲,到了十九世紀下半,英國對神祕學的興趣高漲,其中著名的神祕學學者亞瑟.愛德華.偉特(Arthur Edward Waite, 1857-1942)與藝術家帕美拉.克爾曼.史密斯(Pamela Colman Smith, 1878-1951)共同創作了現在廣為使用的萊特-偉特-史密斯牌(Rider-Waite-Smith set,通稱偉特牌,萊特是當時出版商的名稱),偉特及史密斯皆為神祕主義組織黃金黎明會(Golden Dawn)的成員,雖然史密斯以馬賽塔羅為主要的構圖來源,但在偉特牌也能看到一些來自當時流行的神祕學圖像引用。[2]從二十世紀初出版以來,偉特牌隨著人們對占卜的興趣而散播,近年來也因為其版權進入公共領域,偉特牌的圖像更常被大眾引用。

以下就以死神、審判、世界及女祭司做為例子,以傳統的圖像學方法分析這些牌面上的圖像來源。

死神

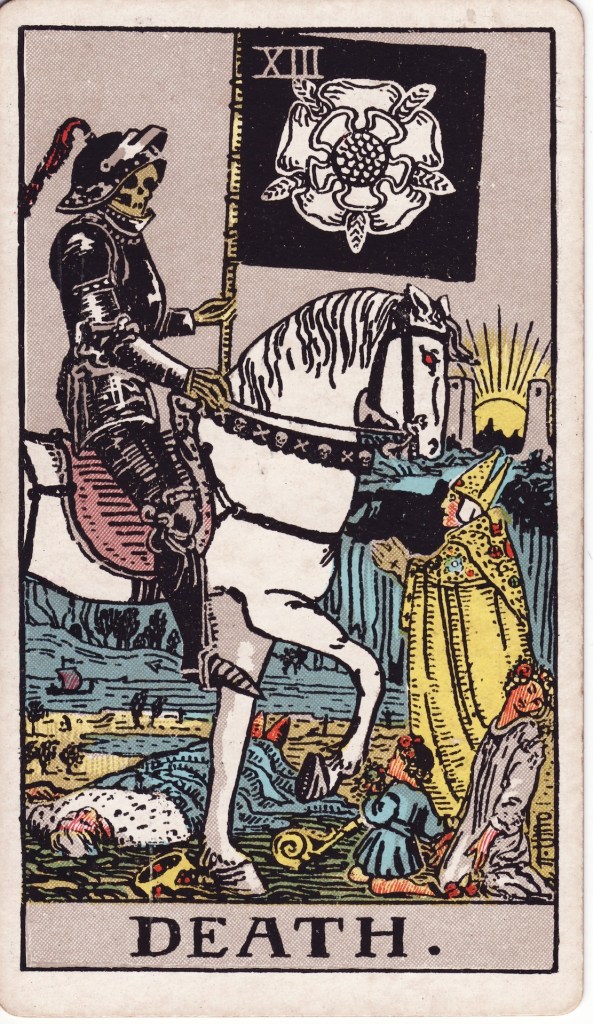

說到西方的死神,最有名的形象或許是手持鐮刀的骷髏(grim reaper),但在偉特牌的死神卻是一個全副盔甲,拿著旗幟、騎馬前行的骷髏,祂所經之處,不論是國王或平民都無一倖免地倒下,就連教宗也只能在死神面前下跪祈禱。【圖2】

騎馬的死神來自於新約聖經描繪末日景象的啟示錄【圖3】,描述末日開始於四位騎士:飢荒、戰爭、瘟疫及死亡:我看見羔羊…揭開第四印的時候,我聽見第四個活物說:「你來!」我就觀看,見有一匹灰色馬;騎在馬上的,名字叫做死,陰府也隨著他。(啟示錄6:1-8)。死神手中旗幟上的白色玫瑰則十分近似於英國的約克家徽,且在基督宗教傳統中白玫瑰象徵著聖母的純潔無玷。

將骷髏與不同階級的人物並置的圖像,則來自中世紀至文藝復興以來的圖像-文學傳統死亡之舞(danse macabre)【圖4】,其寓意就是無論生前地位如何,人終將難逃一死,在相關的圖像中,死者看起來會比活人更加的有活力,活人幾乎是不情願地被拖著起舞。

審判

不同於世俗的審判,塔羅中的審判牌上,一位穿著盔甲的天使吹響號角,喚醒棺材內的死者。審判牌的圖像同樣來自中世紀基督徒對末日的想像,在末日之時,天使會吹響號角,死者響應召喚而復甦,並且接受耶穌的審判而決定最後靈魂的歸所。【圖5】

牌面中的是大天使米迦勒(St. Michael Archangel),在諸多晚期中世紀的作品中,祂負責量測靈魂的重量,並驅趕惡人至地獄的火坑中。【圖6】

世界

世界牌的四角有四種帶著翅膀的生物:牛、鷹、獅子及人,中央則是被花圈圍住的裸身人體。【圖7】熟悉聖經及基督教藝術的人可能很快就能認出牌面上的四種生物,即是福音書作者的象徵物:聖馬可-獅子、聖馬太-人、聖路加-牛、聖約翰-鷹,在許多祈禱書的書封及教堂中,也經常有相關的圖像裝飾。【圖8】

比較有趣的是中央的人體,這個圖像很有可能是以前現代醫療占星學(medical astrology)的論述中天象人(zodiac man)為原型【圖9】,有意思的是古時的基督教作者也將人體稱為小世界 (mundus brevis)。[3]

在前現代的歐洲醫學理論中,一派理論認為可以將人體比為天象,如此一來,十二星座也就分別代表及主掌不同的身體器官,在相關的書籍中,能找到說明的插圖一具裸身的人被曼陀羅(mandorla,在圖像上跟聖者常見的頭部光環有相似的功能,不過曼陀羅呈杏仁狀並圍繞人物全身)包圍,身上則放置十二星象以說明其連結的身體部位,十二星座又可分為風土火水四向,這四元素又連結至醫學理論中的四體液說,而根據四體液說,唯有調節身體中四種體液的平衡,才能確保身心健康,正如宇宙必須維持各元素的平衡,才能達到穩定的狀態。[4]

女祭司

女祭司是偉特牌中展現其年代文化特色的牌,在過往的圖像中,女祭司是頭戴三重冠的年輕女性,但是偉特牌中有更多受神祕學啟發的元素。【圖10】

偉特牌的女祭司身後有兩根柱子,白色的柱子寫著J、黑色的柱子則寫著B,兩根柱子間一件飾有石榴的布幔,這樣的設計正是舊約聖經中所羅門神殿的模樣:他製造兩根銅柱,每根高十八肘,圍十二肘。兩柱頂的鼓肚上挨著網子,各有兩行石榴環繞。他將兩根柱子立在殿廊前頭:右邊立一根,起名叫雅斤(Jachin);左邊立一根,起名叫波阿斯(Boaz)。在柱頂上刻著百合花。 (列王記上7:15-21)。坐在中央的女性手上拿著寫著TORA的書卷,其指涉希伯來的妥拉經(妥拉一詞意為教導或律法),裡面包含了舊約聖經開頭的五個篇章。

女祭司腳下的月亮以及頭冠是另一個有趣的引用,偉特牌女祭司頭冠的樣式在過去的塔羅牌不曾出現,而非常相似於古埃及雕塑中時常出現的日冠【圖11】,圖像上日月的引用可能指涉了啟示錄中的女子:天上現出大異象來:有一個婦人身披日頭,腳踏月亮,頭戴十二星的冠冕。(啟示錄12:1)

本文並未觸及偉特及神秘學者如何解讀塔羅牌的意象,而是純粹以圖像學的方式分析牌面,本文亦無意圖要證明何謂「正確地」解讀塔羅牌,因為總的來說,塔羅牌是重視詮釋的占卜術,牌面上的視覺元素僅為協助解牌的部分要素,解牌者對牌組的熟悉度才是更重要的。

第一次接觸塔羅時,許多人皆被其複雜的圖像涵義而吸引,但仔細分析牌面後,就能發現偉特牌(或者該說馬賽塔羅牌)仍有許多中世紀及文藝復興文化的影響,同時,女祭司的牌面設計也能一窺更多來自神祕學的影響,這包含了埃及神話以及希伯來傳統。在本文中,重要的是藝術史中的圖像學對近代圖像的應用,並試圖辨別這些乍看陌生的視覺元素,而以塔羅牌作為楔子,希望讀者也能思考日常中熟悉圖像的根源。

[1] Timothy B. Husband, The World in Play: Luxury Cards 1430-1540 (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2016): 73-80.

[2] Cynthia A. Hogan, “The Tarot as Material Religion,” in Understanding Religion and Popular Culture: Theories, Theme, Products and Practices, ed. Terry Ray Clark & Dan W. Clanton, Jr (Oxon: Routledge, 2012), 201-2.

[3] Charles Clark, “The Zodiac Man in Medieval Medical Astrology,” Quidditas 3, no. 3 (1982): 21.

[4] Ibid, 14-15, 29.

參考資料

Hogan, Cynthia A. “The Tarot as Material Religion.” In Understanding Religion and Popular Culture: Theories, Theme, Products and Practices, edited by Terry Ray Clark & Dan W. Clanton, Jr, 200-15. Oxon: Routledge, 2012.

Mizrahi, Orly Salinas. “The Rider-Waite-Smith Tarot Deck: A Study in Icon & Iconography & Iconology According to Art History Theories and Jungian Archetypes.” Postdoctoral Research, Hebrew University of Jerusalem, 2020.

Clark, Charles. “The Zodiac Man in Medieval Medical Astrology.” Quidditas 3, no. 3 (1982): 13-38.

Husband, Timothy B. The World in Play: Luxury Cards 1430-1540. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2016.

發表留言