文/Kayi Ho

《採運圖》製作緣起

明嘉靖四年(1525)三月二十三日的夜晚,昭聖慈壽皇太后(1471-1541)居住的仁壽宮遭遇火災。[1]由於重新營建仁壽宮所消耗的木磚物料與工匠人力相當巨大,因此工部官員建議世宗皇帝(1521-1567在位),將修建計劃延至祀奉世宗生父的世廟工程完結之後,但世宗此時對作為孝宗(1487-1505在位)皇后的昭聖皇太后仍相當禮敬,因此仍執意進行重建工程,並於同年八月召令官員到各地採辦所需物料。[2]

生長於貴州、四川山野間的楠木,因其挺拔高聳、質理細密、色澤醇厚的特性,自永樂(1402-1424)以來已被大量砍伐,運送至北京以建造重要的宮殿建築。[3]楠木在長年的採集之下數量越發稀少,至嘉靖年間必須深入難以到達的危崖險谷才能見其留存,因此,採集與運送皆相當艱辛困難。被派遣至黔蜀督辦楠杉大木徵集的龔輝(1482-1566),約於嘉靖十一年末(1532)至十二年(1533)間,為了紓解蜀地因採辦大木帶來的沈重財政與徭役負擔,上呈了《應詔陳言蘇民困以弭天變疏》,以及描繪了「山川險惡,轉運艱苦萬狀一十五圖」[4]的《採運圖》,建言在朝廷各項工程已完成,且仁壽宮所需木料也應備齊的情況下,希望能停免四川大木的採辦。[5]朝廷最終雖未立即停止採木,但下令當徵集原本開出數額三分之二的大木之後,即可暫停採辦。[6]

龔輝延請畫工繪製的《採運圖》現已不存,但藉由稍後刊刻的木刻版畫書《西槎彙草》【圖1】,我們仍能窺見《採運圖》的可能樣貌。「西槎彙草」之名,使用了龔輝奉使蜀地之後的別號「西槎」,以及意味著匯聚其遺留文書的「彙草」二詞,可見此書的出版意在感念、流傳龔輝對蜀地的貢獻。現藏美國國會圖書館的《西槎彙草》為一孤本,分為兩卷。卷一收錄了〈採運圖前說〉、《採運圖》圖像、〈採運圖後說〉。卷二則有龔輝於督辦四川採木一事期間上呈的數通劄子,龔氏與友人的唱和詩文,以及當地官紳於1533年題寫的跋文等珍貴資料。

《採運圖》圖像分析

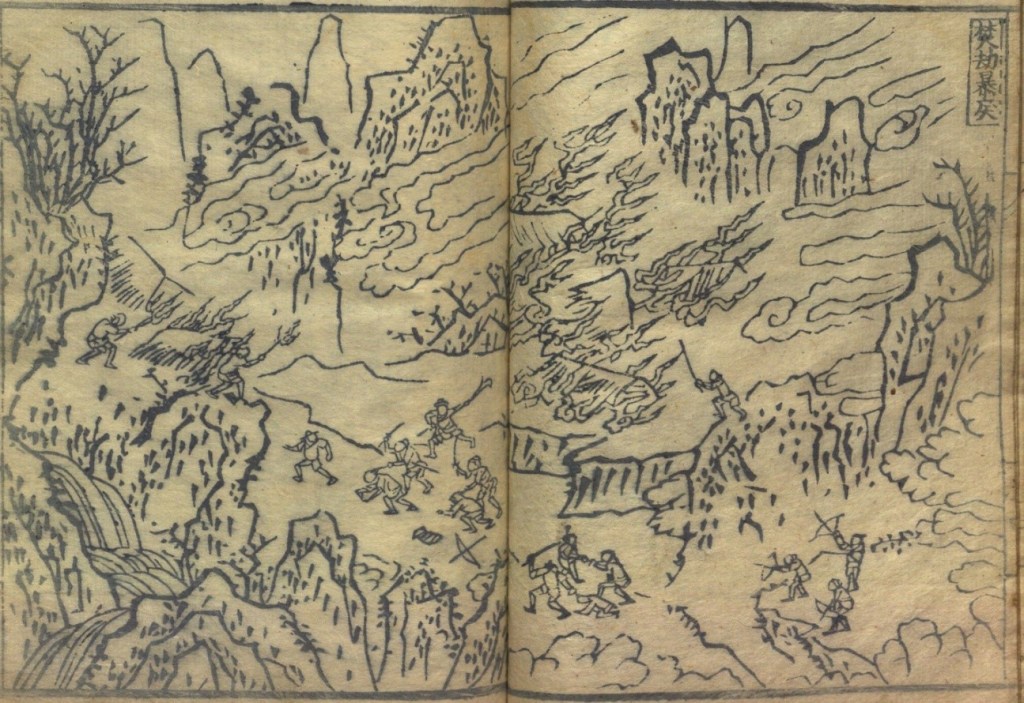

版畫《採運圖》[7]各段圖像前有榜題標示各圖的主題,第一幅「山川險惡」的圖像緊接在〈採運圖前說〉的文字之後與第四頁的版心之前,因此圖幅為稍微超越四頁頁幅的連幅圖像。其餘除了第二幅「跋涉艱危」、第五幅「飛橋度險」與第十幅「天車越澗」為四頁連式的構圖之外,第三幅「蛇虎蹤橫」、第四幅「採運困頓」、第六幅「懸木吊崖」、第七幅「飢餓流離」、第八幅「焚劫暴戾」、第九幅「疾癘時行」、第十一幅「巨浸飄流」、第十二幅「追呼逮治」、第十三幅「鬻賣償官」、第十四幅「驗收找運」和第十五幅「轉輸疲弊」,皆為對頁連式的構圖。根據〈採運圖後說〉,其中「跋涉艱危、採運困頓、飛橋、吊崖、飢寒、疫癘、蛇虎傷殘、焚劫暴戾、巨浸飄流、壅泉越澗」所記事蹟是龔輝從他人言說中得知,其餘才是龔氏親眼所見,但龔氏仍相信藉由進呈《採運圖》的圖像,有效地將人民的真實處境呈現在皇帝眼前。

《採運圖》的圖像在在強調了蜀地採運的困難。第一幅「山川險惡」【圖2】畫出了自然環境的險惡,畫面充斥了被雲煙、波濤環繞的懸崖峭壁,僅在畫幅末尾見到在波浪間艱苦前行的一葉扁舟。部分畫幅也描繪了採辦大木期間蜀地人民遭遇的各式天災人禍:如「蛇虎蹤橫」【圖3】一幅可見役伕們遭受山間蛇虎攻擊,其中幾位更為了躲避而跌落峭壁;「飢餓流離」【圖4】表現了遭遇飢荒,只能採集樹皮草根果腹,人民倒臥屋中或路旁的慘況;「焚劫暴戾」【圖5】則畫出了遭受盜匪攻擊,屋舍焚燬的悲慘處境。另外,也有描繪採運過程的圖像,如「飛橋度險」【圖6】表現眾役夫協力拖拉巨木橫渡於崖壁間搭建的木橋;「巨浸飄流」【圖7】繪有役夫們趁江河水位高漲時將大木運出深山的情景;而「轉輸疲弊」【圖8】則畫出役夫們將巨木編成船筏,藉由水路通道運往京師的場面。

明代繪畫的複製流傳

將繪畫翻刻上版,可較簡易地將作品大量複製以便於更廣泛地流傳。約與《採運圖》同時,以畫卷為稿本製成的木刻版畫書,還有許論(1495-1566)的《二園集》【圖9】,一本現藏於美國國會圖書館。相傳許論巡撫太原時見到了一卷《杏園雅集圖》,因此將家傳的《竹園壽集圖》與《杏園雅集圖》兩作,和兩畫卷之序、跋文一併翻刻成版畫書,以應付眾多希望賞畫者所提出的要求。[8]

《杏園雅集圖》記錄了九名館閣官員與宮廷畫家謝環(1377–1452),於正統二年(1437)三月在工部尚書楊榮(1371-1440)宅邸的一次聚會。《杏園雅集圖》到了成化年間(1464-1487)已成為紀念官員集會的著名圖像典型,《竹園壽集圖》即是鑒於《杏園雅集圖》的前例,由吏部尚書屠滽(1440–1512)邀請宮廷畫家呂紀(活動於1439-1505間)與呂文英(約1445–1510)合作繪製,以紀念在戶部尚書周經(1440–1510)宅邸舉行慶祝周經、屠滽和督察院右都御史佀鐘(1440–1511)三人六十大壽的聚會。[9]根據吳寬《竹園壽集圖序》「卷成轉寫,各得一卷藏于家」,因此,十四名在卷中留下肖像的與會者皆得一卷,以為家藏。許論的父親許進(1437-1510)為與會者之一,許家因此藏有《竹園壽集圖》一卷。

畫卷在手繪傳寫的過程中,於各個版本間可能出現更動、改繪的情形。現存鎮江博物館與大都會藝術博物館的《杏園雅集圖》[10],兩個版本之間的構圖就相當不同,也引起了學者們對這兩件作品做出了一系列的研究。[11]此外,《竹園壽集圖》卷末對呂紀、呂文英在兩名童子的協助下一同賞玩繪畫的描繪,而現藏於北京故宮博物院的《竹園壽集圖》[12]與《二園集》版畫在版本間也出現了差異【圖10】。北京故宮的《竹園壽集圖》畫出了一名手持畫叉的童子,而在版畫版本中這名童子被改為直接以雙手將畫軸天杆高舉過頭。繪畫、版畫兩版本除了此一差異之外,其餘構圖近乎雷同。這件北京故宮藏的《竹園壽集圖》應與許論家中所藏版本有些微差異,但於此細微處稍作修改的原因有多種可能性,目前仍無法斷下結論。

將繪畫翻刻上版的風氣,直到晚明仍相當常見。作為神宗皇帝(1573-1620在位)啟蒙教育教科書之一的《歷代帝鑑圖說》,原本也是手繪而成。在圖說呈進給神宗閱覽之後,還被翻刻為宮廷與坊間各種不同的版本,影響力之大一直到清代仍然被用來作為皇帝啟蒙教育的讀物,書中的圖像更是在東亞文化圈中廣泛流傳。[13]與世宗的《採運圖》命運相同,神宗所見到的手繪本《歷代帝鑑圖說》現在也是下落不明,但也正因為有木刻版畫版本的留存,現在的我們才能推知這些散失圖像可能的原本面貌。

[1](明)張居正等,《明世宗實錄》,(臺北:中央研究院歷史語言研究所,1962),卷49,頁1244。

[2] (明)張居正等,《明世宗實錄》,卷54,頁1327-1328。

[3] 關於明宮廷對楠木的徵集,參見姜舜源,〈明清朝廷四川採木研究〉,《故宮博物院院刊》,總96期(2001年4期),頁27-28;Aurelia Campbell, What the Emperor Built: Architecture and Empire in the Early Ming (Seattle: University of Washington Press, 2020), pp. 53-87.

[4] 呂本,〈通議大夫工部左侍郎贈都察院右都御史龔公輝墓誌銘〉,(收錄焦竑,《國朝徵獻錄》,卷51工部2,上海:上海古籍出版社,2002),頁649。

[5] 王毓藺,〈明代北京營建皇木採辦的珍貴史料——記美國國會圖書館藏孤本嘉靖刻本《西槎彙草》〉,《文獻》,第1期(2014年1月),頁147-148。

[6] 王毓藺,〈明代北京營建皇木採辦的珍貴史料〉,頁148。

[7] 詳細圖版請參見美國國會圖書館網站《採運圖》:https://www.loc.gov/resource/lcnclscd.2012402100.1A001/?st=gallery

[8] https://www.loc.gov/resource/lcnclscd.2012402482.1A001/?sp=1&st=image; 尹吉男,〈政治還是娛樂:杏園雅集和《杏園雅集圖》新解〉,《故宮博物院院刊》,183期(2016年第1期),頁7。

[9] 竹園壽集舉行緣由見吳寬《竹園壽集圖》卷尾跋文,並收錄吳寬,《匏翁家藏集》(收入《四部叢刊》,上海:上海商務印書館,1919),卷45,頁6b-8a。關於《竹園壽集圖》的研究,參見潘深亮,〈呂文英、呂紀合作《竹園壽集圖》淺析〉,《故宮博物院院刊》,第4期(1988年),頁61-63;He Li and Michael Knight, Power and Glory: Court Arts in China’s Ming Dynasty (San Francisco: Asian Art Museum, 2008), pp. 219-221.

[10] 詳細圖版請參見大都會藝術博物館《杏園雅集圖》:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/41478

[11] 關於《杏園雅集圖》的研究亦可見Maxwell K. Hearn, “An Early Ming Example of Multiples: Two Versions of Elegant Gathering in the Apricot Garden,” in Issues of Authenticity in Chinese Painting, eds. Judith G. Smith and Wen C. Fong (New York: The Metropolitan Museum of Art, 1999), pp. 221-256; 吳誦芬,〈鎮江本《杏園雅集圖》的疑問〉,《故宮學術季刊》,27卷1期(2009年秋季),頁73-137;盧志強,〈名臣巨製:文人雅集圖的尾聲——明謝環《杏園雅集圖》研究〉(博士論文,杭州中國美術學院,2014)。

[12] 詳細圖版請參見北京故宮博物院《竹園壽集圖》:https://www.dpm.org.cn/collection/paint/231921.html?hl

[13] 關於《帝鑑圖說》各個不同版本的研究,參見Julia K. Murray, “From Textbook to Testimonial: The Emperor’s Mirror, an Illustrated Discussion (Di jian tu shuo/Teikan zusetsu) in China and Japan,” Ars Orientalis 31 (2001): 65-101. 清宮對《帝鑑圖說》的使用,參見顏丙震,〈《帝鑒圖說》與清代的幼帝教育〉,《史學月刊》2(2011),頁132-133。

發表留言