文/劉諺樺

「當我們抵達巴黎,我們第一個想法就是去看那座塔,我應該不用跟你多說是哪座塔,對吧……在旅程中,我們不停討論那座塔,孩子們想著它到晚上睡不著覺的程度。」

—— 尤金.赫伯,《登上艾菲爾鐵塔回憶錄》。[1]

隨著夏季奧運的開幕,法國巴黎充滿前來觀賽的民眾,作為巴黎甚至是法國的象徵,披掛五色環、被燈光包圍的艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)【圖1】再次吸引眾人的目光。

從這次巴黎奧運的開幕式中可以觀察到,這座鐵塔已超脫了純粹的法國景點,在全世界人們心中成為有著多層涵義的存在,然而經過一百二十五年的時光,卻愈來愈少人記得艾菲爾鐵塔最初的意義,本篇文章將回顧艾菲爾鐵塔的誕生。

1889 年巴黎萬國博覽會與法國大革命一百周年

若一言蔽之,艾菲爾鐵塔最初是為了1889年巴黎萬國博覽會而建成的。

說到近年的萬國博覽會,大家想到的除了有華麗外表的各國場館外,大概就是當時最新的科技展示。從19世紀時萬國博覽會的概念萌芽以來,這個展覽會的目的即是展現各國當時最頂尖的技術與文化結晶,從1851年第一屆展覽舉辦以來,各國無所不用其極地向其他參展國炫耀自己是多麼強大的國度,而對當年身為主辦 的國家而言,更是能夠嶄露頭角的大好機會。最具代表性的大概就是第一屆倫敦萬國博覽會的主展覽館水晶宮,當時水晶宮是世界上第一座由預製玻璃與鋼鐵材料建構而成的大型建築物,在當年吸引無數遊客前往觀賞這個世界奇觀。【圖2】

回到法國,1880年代的法國正從普法戰爭的挫敗中復甦,1889年的萬國博覽會是法國第四次作為東道主,不過對法國與其人民而言,1889年是別具意義的年份,這一年正是1789年法國大革命的一百周年,因此對當時的第三共和政府而言,這次的萬國博覽會必須辦得特別盛大,這不僅能夠表現法國傲人的科技成就,正值革命百年的時機,更是讓這次的博覽會成為一種民主政治的宣傳機會,而法國需要一個能夠具象化上述成就與理念的紀念物,這就是艾菲爾鐵塔誕生的源起。

古斯塔夫.艾菲爾與鐵塔

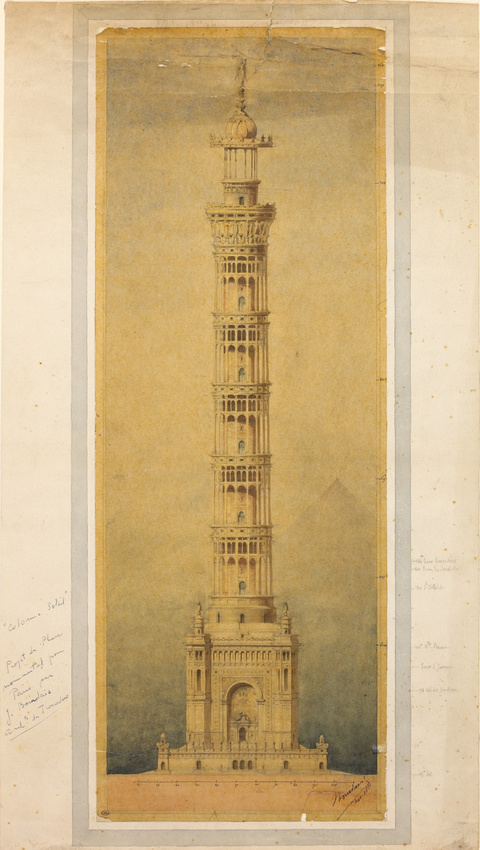

為了能夠讓來訪的遊客具體地感受到法國是個強盛的國家,法國政府舉行了一次公開競圖,其招標項目就是一座300公尺高的建物,這次競圖吸引了七百多份的計畫書,其中脫穎而出的就是古斯塔夫.艾菲爾(Gustave Eiffel, 1832-1923)公司的鐵塔。鋼鐵建築在19世紀仍然是個新穎的想法,但艾菲爾的公司在簽訂契約前已經以鋼鐵建造過多座大型橋梁,這些經驗也讓他熟悉計算鋼鐵的重量乘載能力。另一方面,或許這個計畫被選中,並不全然是因為其外型或新穎的材料,而是其可行性以及相較之下較低的建築成本,舉例而言,由朱耶.布赫代(Jules Bourdais, 1835-1915)設計的石造巨塔同樣有300公尺高,且外表有著相當古典的裝飾設計,建築師甚至預計在這座塔的頂端加上一座能夠照亮全巴黎的巨大燈具,然而,他在計畫書中,卻對電梯系統或是燈具需要的電力系統隻字未提, [2]殊難想像這樣一座巴別塔的造價會多麼高昂,其可行性又多麼的低。【圖3】

艾菲爾的鐵塔坐落於戰神廣場的底端,用來作為萬國博覽會的大門。雖然今日我們以艾菲爾的名字稱呼這座塔,但是事實上艾菲爾並沒有參與設計的過程。鐵塔的雛型來自工程師莫里斯.克埃什朗(Maurice Koechlin, 1856-1946)及埃謬.努古依耶(Emile Nouguier, 1840-1897)的設計,克埃什朗在1884年畫了一張草稿:一座由四根格子狀的柱子組成的巨塔,柱子的底端分開但在頂部合攏,且每隔一段距離就由金屬桁架連接在一起。之後他們拿著這個設計去找了艾菲爾公司的首席建築師史代方.索維士特(Stephen Sauvestre, 1847-1919),索維士特在他們的設計中,於底座與第一層平台間另外加上了圓拱,此外,也將頂部設計成洋蔥狀。之後才由艾菲爾買走這個設計,並提交給博覽會的籌辦方。[3]值得注意的是,當1887年簽訂合約時,艾菲爾是以個人身分與巴黎市及法國政府簽約,而不是以公司名義簽約的。[4]

在建造過程以及鐵塔完成後,艾菲爾曾多次強調:「建造這樣高聳的建物最大的挑戰,是高處猛烈的強風。」[5]因此艾菲爾使用鏤空設計,使風能夠穿過塔體,並且他讓塔愈高處就愈窄小,減少表面積以降低風阻,鐵塔外在結構的設計接受過嚴謹的計算,使得基底的四根柱子能夠穩固地支撐塔體不被強風吹倒。此外,艾菲爾鐵塔使用的是預先製作鋼鐵材料,這使得製作的金錢與時間成本大為減少。

雖然不是參加競圖的計畫書中裝飾最華麗的建構物,但是艾菲爾以工業材料、極其簡單的造型創造了現代的建築奇觀。在建築史中經常出現「功能跟隨形式」或是「形式跟隨功能」的討論,而艾菲爾鐵塔可以被歸類為後者:鋼鐵材料的使用、弓形的圓拱、鏤空設計與尖塔形式,都是為了符合功能上的目的「讓這座高塔能夠克服重力與強風,構成一座高達300公尺的紀念塔」,也就是說,裝飾與外表並非艾菲爾主要的考量,這座塔所有看起來有裝飾性的材料與設計,都是為了服膺功能性而存在,也因此這些裝飾性的物件實際上皆具有承重功能,且缺一不可。

讚嘆與猛烈的砲火

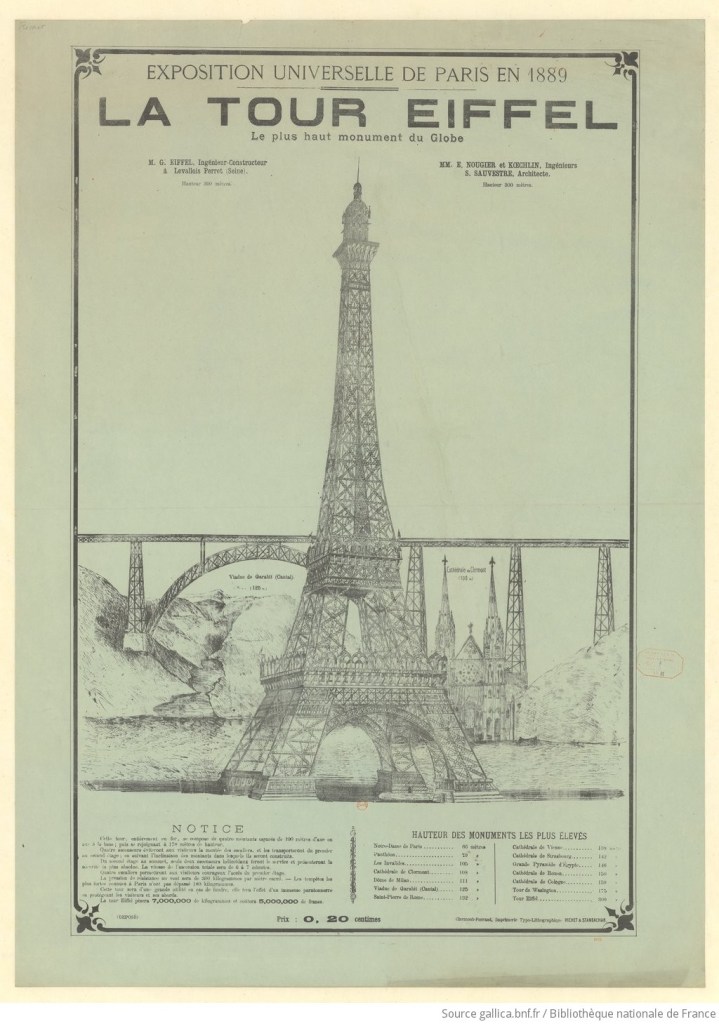

當艾菲爾鐵塔建成時,它是世界上最高的人造建構物。當時的一篇文宣就可看出人們對鐵塔的高度的執著【圖4】:鐵塔後方並置著克雷蒙主教堂(108公尺)以及同樣出自古斯塔夫之手的加哈比高架橋(125公尺),文宣右下角則列出當時世界上一些以高度著稱的紀念物,同樣在巴黎的聖母院是66公尺,而排在艾菲爾鐵塔之後,是只有175公尺的華盛頓紀念碑。從這樣的比較就可以知道,當代法國人對於能夠發展出這樣工程技術的祖國有多麼的驕傲。

博覽會吸引來自世界各地的旅客觀光朝聖,並懾服於艾菲爾鐵塔的巨大,一位來自義大利的旅人評論道:「艾菲爾鐵塔捕捉了所有的想像,它是某種讓人類顯得渺小、無可預期、幻想的事物。」[6]另一位登上鐵塔的葡萄牙旅客則大喊「這真是太壯觀了!」[7]法國科學家加斯東.堤松迪耶(Gaston Tissandier, 1843-1899)在當年發行了一本讚頌這個當代奇觀的小冊子,他認為這座塔「將為科學與我們的國家帶來重大的貢獻」[8],提松迪耶想像艾菲爾鐵塔能夠使用在戰略觀察、電報通訊、氣象與天文觀測使用,[9]可見得法國人對艾菲爾鐵塔與科技進步與愛國主義畫上等號的文化現象。

然而並不是所有人都歡迎這座巨塔,在鐵塔正式建成前,一群憂心的藝術家、作家聯合起來寫了一封公開信給萬國博覽會的籌備委員會,信中寫道「……想像一下,一座眩目可笑的鐵塔主宰整個巴黎,或是一個黑色巨大的工廠煙囪,以其野蠻的體積輾壓著聖母院、……、凱旋門,我們所有的紀念建築因此蒙羞。」[10]法國小說家居伊.德.莫泊桑(Guy de Maupassant, 1850-1893)也批評「我在想我們這代的人會怎麼想呢,若不拆除這座高高瘦瘦的鐵梯金字塔,這個巨大又丟人的骸骨,它的基底似乎是為了支撐可怕的獨眼巨人,但卻失敗而成了如工廠煙囪單薄可笑的輪廓。」[11]有意思的是,從對艾菲爾鐵塔與工廠煙囪的聯想中裡,可見當代人確實將艾菲爾鐵塔與工業科技緊密地相連在一塊,不過對批評者而言,艾菲爾的鐵塔只會帶來的與工業革命相同的負面效應,而不認為這座塔能夠為法國的第三共和帶來正面的評價。【圖5】

對於這個時代的期待,都化作一座巨塔

歷史學者米利安.勒文(Mariam Levin, 1940-)在為展覽〈當艾菲爾鐵塔仍新時〉所寫的文章中提到:「『艾菲爾鐵塔』象徵著法國大革命掀起以科學與科技為基礎的自由民主運動,共和國的努力奠基於自由、平等與博愛的革命理想,其旨在啟迪法國公民應對工業化帶來的創傷。」[12]前羅浮宮館長亨利.羅赫特(Henri Loyrette, 1952-)更提出一個精簡的公式:「艾菲爾鐵塔=共和=進步的勝利。」[13]一言道盡第三共和政府想要以艾菲爾鐵塔成就的事物。正如我們所知,艾菲鐵塔從未真的被當作氣象觀測站或天文台使用,但它獨特的外貌與驚人的高度使人們對這座巨塔有著無盡的想像。當法國哲學家羅蘭.巴特(Roland Barthes, 1915-1980)書寫艾菲爾鐵塔的神話時,他認為正是因為艾菲爾鐵塔本身不具有任何的實質功能,人們才能在它三角形的外表上附加無數的意義。[14]直至今日,艾菲爾鐵塔早已超越了原來的意義,成為世界對於旅行的具體形象。

[1] 轉引自 Henri Loyrette, Gustave Eiffel (New York: Rizzoli, 1985), p. 150.

[2] Henri Loyrette, Gustave Eiffel (New York: Rizzoli, 1985), p. 111.

[3] Loyrette, Gustave Eiffel, pp. 111-114.

[4] Loyrette, Gustave Eiffel, pp. 119-120.

[5] David Billington, The Tower and the Bridge (New York: Basic Books, Inc., 1983), p. 61.

[6] William Thompson, “‘The Symbol of Paris’: Writing the Eiffel Tower,” The French Review 73, no. 6 (May, 2000): 1131.

[7] Thompson, “The Symbol of Paris,” p. 1131.

[8] Gaston Tissandier, The Eiffel Tower: A Description of the Monument, its Construction, its Machinery, its Object, and its Utility (London: Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington, 1889), p. 84.

[9] Tissandier, The Eiffel Tower: A Description of the Monument, its Construction, its Machinery, its Object, and its Utility, p. 84.

[10] William Thompson, “‘The Symbol of Paris’: Writing the Eiffel Tower,” The French Review 73, no. 6 (May, 2000): 1132.

[11] Thompson. “The Symbol of Paris,” p. 1131.

[12] Miriam R. Levin, “When the Eiffel Tower Was New: French Visions of Progress at the Centennial of the Revolution,” in Elise K. Kenney, ed., When the Eiffel Tower Was New (South Hadley: Mount Holyoke College Art Museum, 1989), p. 12.

[13] Sonya Stephens, “Framing the Eiffel Tower: From Postcards to Postmodernism,” in Natalie Edwards, Ben McCann, and Peter Poiana, eds., Framing French Culture (Adelaide: University of Adelaide, 2015), p. 135.

[14] Roland Barthes, The Eiffel Tower, and other Mythologies, trans. Richard Howard (Berkeley: University of California Press, 1997), pp. 3-17.

參考資料

Billington, David P. The Tower and the Bridge. New York: Basic Books, Inc., 1983.

Barthes, Roland. The Eiffel Tower and Other Mythologies. Translated by Richard Howard. Berkeley: University of California Press, 1997.

Levin, Miriam R. “When the Eiffel Tower Was New: French Visions of Progress at the Centennial of the Revolution.” in Elise K. Kenney ed. When the Eiffel Tower Was New (South Hadley: Mount Holyoke College Art Museum, 1989), pp. 11-46.

Loyrette, Henri. Gustave Eiffel. New York: Rizzoli, 1985.

Stamper, John W. “The Galerie des Machines of the 1889 Paris World’s Fair.” Technology and Culture 30, no. 2 (1989): 330-53.

Stephens, Sonya. “Framing the Eiffel Tower: From Postcards to Postmodernism,” in Natalie Edwards, Ben McCann and Peter Poian eds. Framing French Culture. (Adelaide: University of Adelaide Press, 2015), pp. 129-155.

Thompson, William. “‘The Symbol of Paris’: Writing the Eiffel Tower,” The French Review 73, no. 6 (May, 2000): 1130-40.

Tissandier, Gaston. The Eiffel Tower: A Description of the Monument, its Construction, its Machinery, its Object, and its Utility. London: Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington, 1889.

Travis, David. “In and of the Eiffel Tower.” Art Institute of Chicago Museum Studies 13, no. 1 (1987): 5-23.

發表留言