文/張哲維

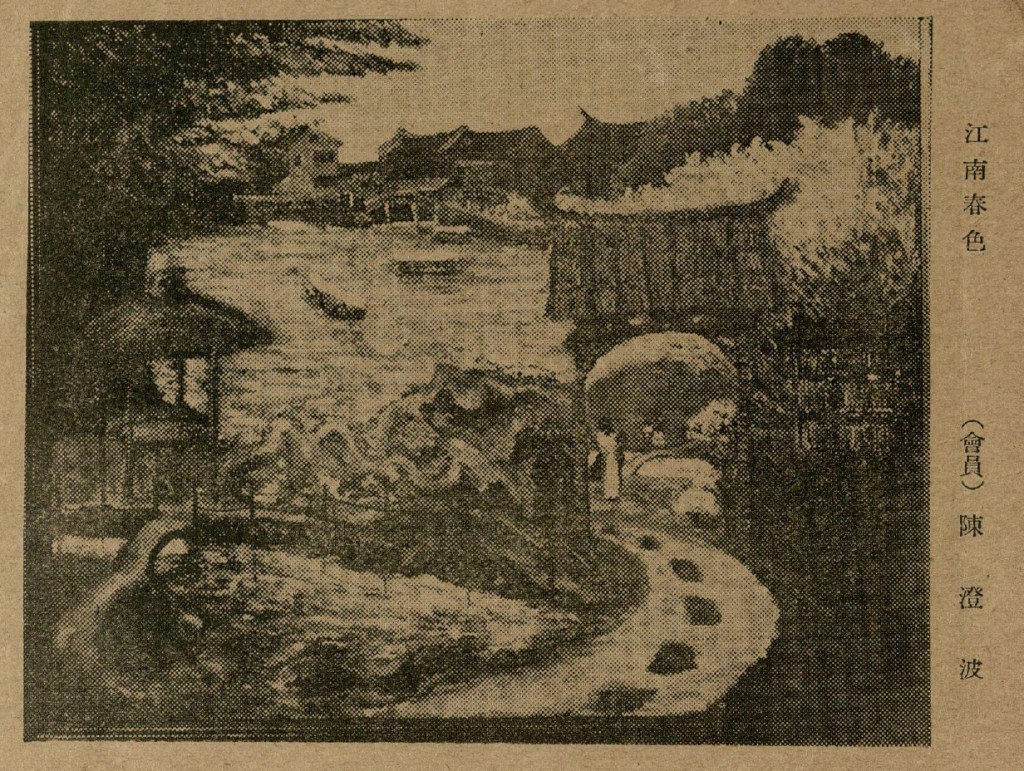

1940年,第六回臺陽美術展覽會(以下簡稱臺陽美展)於臺北公會堂揭幕,身為臺陽美術協會會員的陳澄波(1895-1947)共展出四件作品:《牛角湖》、《日の出》、《江南春色》與《嵐》。這四幅畫作今日皆下落不明,但《江南春色》在當年的報刊留下了黑白影像【圖1】,透過圖版,我們可以看到由步道、門坊、假山與涼亭構成的前景,以及運河、船隻、民宅組合的後景,兼具江南園林與水鄉澤國的特色。不過,距離陳澄波在上海任教已有六年之久,為什麼他要在這時候展出中國題材的作品呢?

不單如此,到了隔年第七回臺陽美展(1941),陳澄波再度出品一件描繪江蘇太湖的畫作《湖畔》。[1]這件作品目前未見任何圖像,故非本文討論的重點,然而從陳澄波時隔多年後,兩度提交江南風景畫參加展覽的行為來看,中國題材對彼時的畫家而言應是別具意義。為了嘗試回答這樣的問題,我們先將目光轉移至原作尚存的第二幅《江南春色》。

兩幅《江南春色》?

如果在陳澄波基金會的官網搜尋「江南春色」,會顯示出一幅同樣有著步道、門坊與涼亭的彩色畫作圖像【圖2】,只是遠景從成排的民房轉變為遼闊的湖面,前景也存在諸多細節上的差別。而前文提到臺陽美展的《江南春色》,今日則定名為《池畔》,因為陳澄波於1941年以之為名,將此作送至日本參加第二十八回光風會展覽會。為了便於區分兩件同名畫作,以下會使用《池畔》指稱臺陽美展的出品作,而《江南春色》則指現存的作品。

在《江南春色》畫面中央有一掛著「梅園」匾額的門坊,其後方的梅樹早已長出新葉,畫家運用幾抹白色表現梅花漸趨凋零的模樣,點出春天來臨的意象。湖畔梅園以無錫太湖旁最富盛名,當時的旅遊手冊亦有相關介紹。[2]而在梅園另一頭除了一座茅草屋頂的亭子外,後頭還有兩棟建築,造型酷似太湖旁的飛雲閣。陳澄波曾在此寫生留下照片【圖3】,比對實景與畫家筆下的景色,二者之間存在相當大的落差。此外,最遠方的橋樑和山上的高塔並不見於太湖,反而令人想到杭州西湖的斷橋與保俶塔。換言之,與《池畔》構圖相近的《江南春色》可能並非陳澄波依據實景所繪,而是截取江南名勝後重組的圖景;文章開頭提到的《池畔》,或許也是這樣的手法。

《江南春色》的落款紀年因局部剝落,僅存「一九□○、陳澄波」的字跡。由於畫的是中國風景,故長年被認為創作於1930年,即陳澄波還停留於上海的時間點。然而,從畫面飽和鮮豔的用色來判斷,較接近畫家返臺後,於1930年代後半至1940年代的風格,如《水邊(南瑤宮)》(約1938-39)或《新樓庭院》(1941)等作,因此筆者認為《江南春色》應是繪於回到臺灣的1940年。連同參展臺陽美展的《池畔》與《湖畔》,陳澄波在1940年前後接連繪製出至少三件以中國江南為題的畫作,這究竟是為什麼呢?

戰爭時局下的江南風景

若再將目光聚焦至創作年代,那麼我們似乎能掌握答案的輪廓。1937年7月,中日戰爭爆發,緊接著在同年11月,日軍便佔領蘇州,杭州亦於隨後淪陷。自此開始有不少畫家跟隨軍隊來到戰爭前線,以蘇州或江南為題材的畫作因而紛紛於日本各大展覽會中亮相。[3]例如畢業於東京美術學校西洋畫科,1938年因從軍前往中國的五味清吉(1886-1954),於第二回新文展(1938)展出《蘇州春の裏町》;或如師承中村不折(1866-1943)的佐佐貴義雄(1890-1987)以《江南の春》出品1940年紀元二千六百年紀念美術展覽會。另如曾擔任臺展審查員的小林萬吾(1870-1947)與南薰造(1883-1950),也於第三回新文展(1939)分別展出《林泉》【圖4】與《水邊彩屋》,前者取景於蘇州名園「獅子林」,後者則捕捉運河與民宅風光。

春、園林、運河與民居等出現於上述畫作中的元素,亦存在於同時間完成的《池畔》與《江南春色》。身在臺灣的陳澄波之所以能夠和遠在中國的從軍畫家們共享著相同的母題,顯然是基於曾經滯留當地的經驗。而他在這時候重組過往所見,完成一幅幅江南風景畫,很可能就是為了回應日軍攻佔蘇州等地的戰況,以及日本畫壇對於佔領地風光的描摹與參展趨勢。

另外值得注意的是,從軍畫家在蘇州創作的戰地紀錄畫,多數是以常民生活情景為題的「純粹風景」,出現「日軍」、「日章旗」的「時局風景」反而是少數。這背後的原因一方面和身處前線的畫家,因為親睹戰場殘酷而不願描繪的心態有關。[4]另一方面,當地在1938年便有日方扶植的「江蘇省政府」維持秩序,使社會逐漸從戰火中復甦,[5]因此畫家們應有機會和餘裕著眼於江南的歷史與人文風貌,而非僅能鎖定充滿殺戮與煙硝的戰場。1939年東京「聖戰美術展」的徵件辦法中,亦將「支那事變皇軍佔領地的情景(例如:戰地風景、戰跡情景、住民的生活復興狀態等)」列為參展作品的主題之一。[6]

《池畔》與《江南春色》單純以江南風景為題的表現,正好扣合上蘇州從軍畫家們的創作趨向。由此可見,聖戰美術不限於戰事的多元性,給予陳澄波更多回應時局的選擇。當戰火爆發之際,「時局色」受到官方大力提倡,未有作戰經歷的臺灣畫家們試圖賦予作品戰爭意涵時,擁有中國經驗的陳澄波也走上了描繪佔領地景色的路徑。不只為臺灣的戰爭美術增添豐富性,還展現出他對於東亞時勢與畫壇動向的敏銳度。

待解的問題

綜上所述,我們得知陳澄波於1940年前後創作的多幅江南風景,應是基於響應戰爭時局的聖戰美術。儘管從畫面看來相當隱晦,但若是將同時期相關作品一併納入參照,便會發現陳澄波與從軍畫家們的表現十分接近。只不過陳澄波是將過往經歷重組為虛構風景,而親臨前線的畫家們則是實景寫生。這也是為什麼《池畔》與《江南春色》的近景雷同,遠景卻差異極大的原因。

在現存史料中,還有一幀陳澄波攝於展場的照片【圖5】,筆者起先以為是第六回臺陽美展的會場,不過仔細一瞧,後方牆面所掛的畫作是現存的《江南春色》,而非臺陽美展的《池畔》。一旁還可見楊三郎(1907-1995)的《赤い壁》(現名《龍頭赤壁》,1940)[7],這件作品創作於日軍佔領下的廈門,看似沒有戰爭元素的畫面,取景地點卻反映了帝國擴張的事實。[8]此幀照片的拍攝地點尚不清楚,但無論是《江南春色》還是《赤い壁》,這些表面上清靜純粹的畫作已被蒙上戰火陰霾,隱含著配合戰爭時局的色彩,成為一種「變調」的風景。

[1] 〈臺陽美術協會主催 彰化に於ける座談會(四) これからの畫風〉,《高雄新報》,1941年5月26日,第4版。

[2] 後藤朝太郎,《最新支那旅行案内》(東京:黃河書院,1939),頁189。

[3] 彭國耀,〈従軍画家たちが描いた戦時中の蘇州—戦地記録画の図版データの記録—〉,《人文学研究所報》60期(2018.9),頁1-24。

[4] 彭國耀,〈従軍画家たちが描いた戦時中の蘇州—戦地記録画の図版データの記録—〉,頁6-7。

[5] 巫仁恕,《劫後「天堂」:抗戰淪陷後的蘇州城市生活》(臺北:臺大出版中心,2017),頁80-83。

[6] 〈聖戦美術展規定〉,《塔影》15卷5號(1939.5),引自吉良智子,〈戦争美術展における「銃後」図像に関する試論〉,《昭和期美術展覧会の研究 戦前篇》(東京:中央公論美術,2009),頁485。

[7] 《赤い壁》也有出品第六回臺陽美展,不過楊三郎與陳澄波在展覽目錄上的順序並不相連,因此照片應非拍攝於按照目錄順序陳列畫作的臺陽美展。

[8] 黃琪惠,〈戰爭與美術——日治末期台灣的美術活動與繪畫風格(1937.7-1945.8)〉(碩士論文:國立臺灣大學藝術史研究所,1997),頁92-94。

發表留言