文/編輯部

在漫遊藝術史撰稿人何嘉誼老師的文章中,無論是中國古代繪畫、佛教繪畫與西方中國繪畫收藏的主題,皆流露出充滿探索的可能性。其中對於歷史脈絡、環境背景的撰寫,像線索將作品相互牽引,表現出故事性與張力,勾引讀者的眼光。如〈張大千的「大風堂」與明遺民畫家張大風〉及〈《採運圖》——兼論明代繪畫的複製流傳〉等文。

從2019年開始,何老師開始加入漫遊藝術史撰稿人行列,除了可從文章中看見她的研究發展,例如配合展覽的〈香港中文大學文物館「北山汲古:中國繪畫」展(一)、(二)〉系列文章、從西方收藏延伸至中國繪畫的〈建立一個有影響力的藝術收藏——佛利爾的收藏與捐贈〉,也可發現研究者如何在好奇心、興趣驅使之下觀看、拆解藝術作品的過程。

何嘉誼老師畢業於國立中央大學藝術學研究所後,前往美國加州大學洛杉磯分校(以下簡稱UCLA)藝術史系攻讀博士學位,目前在香港中文大學藝術系任教。此次訪談還關注了何老師在研究進程中地理性移動,東西的交流為中國繪畫研究帶來什麼樣的影響?又有什麼樣的動力讓研究持續下去呢?此次邀請到何老師跟我們分享了在國外求學時的實務經驗,以及面對研究的樂趣與痛楚,為漫遊藝術史讀者敞開不一樣的藝術史心路歷程。

Q1:

請您談談接觸藝術史的契機為何?

A:

與大家相似,因為喜歡所以選擇繼續研讀藝術史。大學唸的是國立政治大學歷史學系雙主修社會學系,接觸到的都是文字,感覺有些艱澀難懂,後來修讀朱靜華老師的西洋美術史課程,開啟了藝術史的歷程。那時上課使用幻燈機看圖片,教室昏暗且幻燈機風扇很大聲,很有氣氛。老師會說「下一張」,同學都搶著坐按幻燈機按鈕的位置,很威風。受到朱靜華老師的影響,覺得藝術史很有趣,只要時間允許都會去修朱老師的課。她的中國藝術史課因為衝堂沒有上到,還請同學用卡帶錄音機幫忙錄音。另一個是旁聽國立臺灣大學陳芳妹老師中國青銅器的課程,當時騎著摩托車往返兩校,花了額外的心力尋找學習機會。

先前在政大選修的藝術史相關課程都是西方藝術史或博物館學,後來考上國立中央大學藝術學研究所,可能因為沒正式修過中國藝術史的課,就盡量選,因此產生了興趣。之前面對西洋歷史時,因為自身文化背景的關係,感覺較難與之連結,需要死背硬記,反而中國歷史與繪畫對我來說較容易理解,所以選擇以中國藝術為主要研究方向,也才系統性地學習中國藝術史。受到巫佩蓉老師與周芳美老師的影響很深,現在我在香港中文大學教授的內容與主題,很多來自以前的課堂。

Q2:

您以中國藝術史為主要研究,請問為何選擇前往美國深造呢?在歐美國家研究中國繪畫,學術研究方法或態度上是否有東西方之差異呢?

A:

選擇繼續念博士班,是因為快畢業時巫老師說服我去考公費。而選擇前往美國主要是因為接觸到的老師們大多在美國留學,自然而然產生想去美國的想法。感覺幾位老師教授的一些觀念也是來自西方的教育體系,所以對我而言,台灣、美國學者的研究方法、態度差異不大。

較有差異的是語言表達,歐美學生對中國歷史或藝術的瞭解,或許較在中文世界的我們不深入,雖然有時講授的內容看似較簡單,但也帶來反思的機會,特別是那些被我們認為理所當然的事物。例如中文的詩詞,我們平常閱讀可能僅理解大致的詞義就帶過了,但到了美國,老師經常會要求學生將原文翻譯成英文或加以解釋,一字一句研究、釐清。有時反而需要閱讀英文,才更加清楚理解中文原有的意思,因此很佩服在歐美的學者們。

大學內的氛圍與亞洲也有些不同,老師和學生的關係像朋友、同事一樣,一起創作、研究。老師的地位不是上對下,而是一起成長,但對細節的研究仍然深入透徹。另外還有對詞彙的運用與寫作格式的要求,美國很留意這些研究的細節,所以我也要求香港的學生一進來就依照格式撰寫,雖然有些學生反應這些只是小事,但我認為這些小細節不留意的話,研究時又如何確信不拘小節的研究者找到的資料是正確的呢?

美國的訓練很紮實,除了學術研究之外,在學時也會累積一些實務工作經驗,在未來銜接工作時也較容易。那時老師會帶學生去藏家家裡看作品,或利用策展機會讓學生參與作品圖錄說明的撰寫,能夠累積許多實際看作品的經驗,學會如何討論、解釋還未被研究過的作品。需要自己去做第一手的研究很有趣,責任相對也大。

以前曾申請到在大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)做一年的博士前研究員。策展人會觀察每年申請者提出的研究題目與正在進行的計畫方向是否相同,選擇擔任申請者的導師(supervisor)並請申請者協助研究。除了小量的研究工作之外,研究員可以做自己的研究,申請看館藏作品,觀察學習策展人如何做研究、如何介紹作品與展覽,或到各部門參觀,接觸以前不曾接觸過的例如修復、裝裱等工作,瞭解博物館的運作方式。在此之前我完全沒有工作經驗,以至於在大都會藝術博物館犯了很多錯誤,但也學到了許多,這些經驗在其他地方是無法獲得的。我也鼓勵大家,在學生時期找一些實務的機會,真的去參與,多看作品。

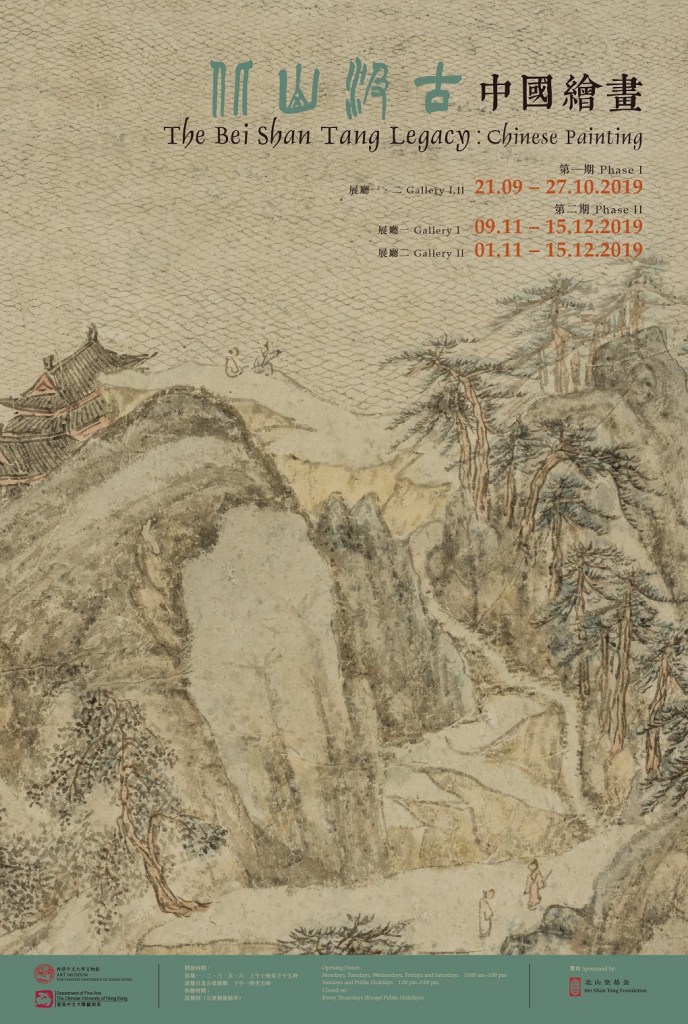

博物館工作不只是研究,還有其他壓力,做展覽也要與各部門許多不同背景的同事合作,例如攝影師、展場圖錄設計師、佈展團隊、教育部門、宣傳部門的同事等等。香港中文大學文物館的展覽一年有好幾個,所以大家都同時進行幾個展覽的工作。當時我只做一個展覽,能夠專注在研究上,但仍需要請其他部門協助,此時人際溝通就變得很重要。那時由北山堂基金贊助的「北山汲古——中國繪畫」展【圖1】,為香港中文大學藝術學系莫家良教授的研究計畫,我擔任藝術系與文物館的博士後研究員協助策展與圖錄的編寫。當時能常常到庫房看畫,挑選喜歡的作品後開始研究,非常快樂。因為無法展出所有的藏品,為了不造成重複,所以大概將作品分為幾類,如山水、花鳥、人物等,再來挑選作品,著重在尚未出版、展出的作品,且每一位具名畫家僅展出一件作品。當時的做法也像在UCLA修讀李慧漱教授與石慢(Peter Sturman)教授合開的研討課一樣,與研究生一起研究選中的展品,期末時圖錄作品說明就當作期末報告。在做展覽的當時我也是完全沒有經驗,跟著莫老師學到了很多,過程雖然辛苦,但回想起來很好玩。

Q3:

請老師與我們分享在選擇中國古代繪畫領域的路途上,曾遇到什麼樣的困境,或讓您持續研究的動力呢?

A:

研究沒有不遭遇挫折的,但船到橋頭自然直。藝術史不像其他學科,無法想著賺大錢,僅能養活自己,要真的很喜歡才走得下去。興趣變得很重要,就像是看到作品,觀察每一個小細節,像是畫中下著大雨,人物撐著傘,有時能看到傘被吹走畫中人很狼狽的樣子。最有趣的是和同學一起看展,以前在中央大學藝研所的時候和同學們一起去故宮,討論作品中畫錯的地方,或是觀察畫裡的細節。然而要如何把混亂的思緒整理成文章,這個過程也是痛苦的。我記得巫老師曾說,寫作的過程雖痛苦,但報告交出去的那一刻,還是會想再研究別的作品,會覺得好像還可以再來一次,我想這就是研究的樂趣吧!

好奇心也很重要,有時研究會看錯或文筆不好,發表文章後也會看到之前的錯誤,但應該要學習放下且不去隱藏,研究就是不斷地修正。還未被研究過的題目縱然困難,不過多花一些時間與動腦思考,都會發現有趣、有意義的地方。

Q4:

綜觀老師在漫遊藝術史刊登的文章,是平台中少有跨中國美術、西方收藏與展示類別的作者,例如〈建立一個有影響力的藝術收藏——佛利爾的收藏與捐贈〉一文,請問您是如何選擇寫作題材,又是如何延伸對不同領域的興趣?

A:

在香港也需要申請政府資助的研究計畫,除了教學之外,還需要持續有學術的產出。為了符合學校的要求,會逼自己找新的題目。另一方面,也擔心自己太侷限於明代宮廷藝術,無法與其他人對話,因此想試著突破。從與自己喜歡且已經有一定認識的題目著手可能比較快,例如從原本就有在做的中國古代繪畫收藏,擴展至西方的中國藝術收藏。從19、20世紀開始,西方開始大量收藏中國藝術品,這段時間蠻有趣的,所以向這個方向繼續發展。

另一個寫〈建立一個有影響力的藝術收藏——佛利爾的收藏與捐贈〉的原因,是我很喜歡佛利爾(Charles Lang Freer, 1854-1919)的收藏。除了自己很喜歡佛利爾的品味之外,也因為他收藏了不少佛教繪畫,這些是中國藏家比較不留意的藝術傳統。第一次去佛利爾美術館(Freer Gallery of Art)是自己去旅遊,很喜歡展廳裡的作品。後來幾次是去佛利爾美術館參加研究生的工作坊,有機會更認真地去看作品、瞭解博物館歷史、收集材料,於是能夠很快地將問題提出,題目也在因緣巧合之下產生。

Q5:

承上題,您在書寫漫遊藝術史文章時,經常可見加入故事性的敘述為閱讀增添樂趣,例如〈張大千的「大風堂」與明遺民畫家張大風〉文中張大千勤求張風畫作的過程,又或是〈建立一個有影響力的藝術收藏——佛利爾的收藏與捐贈〉強調佛利爾對收藏完整性的要求等,這些具故事性質的轉折、描述與其他作者撰寫方法有些不同,請跟我們分享您寫作的思考方式。

A:

也許是歷史系訓練的關係,首先會將歷史的環境描寫出來,一開始就透過故事吸引,提供一個「hook」引發、留住讀者的興趣。介紹了背景之後,作品就不是一件獨自存在的物品,而是由環境衍伸而出,有了更多的可能性。如果單就一件作品討論,完全抽離它的歷史社會環境的話,就好像博物館裡面單獨擺設一件作品並且沒有說明。有研究顯示觀眾停留在一件作品的平均時間只有幾秒鐘,如果觀眾不知道作品背景是什麼,看兩秒就離開了,若是要把觀者目光吸引住,就要很快地說明脈絡,再深入解釋作品風格等,抓住觀者的心理。

Q6:

承上題,您也曾在其他藝術類的期刊、友站平台等發表文章,請問與「漫遊藝術史」刊登的文章有無書寫方面的差異呢?

A:

漫遊藝術史的話會先寫一個故事,《大觀》雜誌則是依照展覽撰寫介紹展出作品,及其涉及的歷史或風格。《故宮文物月刊》就不太需要寫故事,由於讀者已具有一定的背景知識與期望,因此會依照讀者群調整寫作方式。不過面對藝術史的讀者,我覺得大部分對西洋方面感興趣的讀者較多,中國藝術史似乎不太吸引人,所以更會想辦法吸引讀者。

Q7:

最後,想請您與我們分享近期的研究計畫,或其他感興趣還未能深入的研究主題。

A:

應該會從原有的研究延伸!佛利爾的題目應該還能夠再發展,目前則是專注於佛教繪畫。一開始最吸引我的,是佛利爾收藏裡面一幅有慈聖皇太后款的《羅漢渡海圖》(Five Luohans with Attendants Crossing the Ocean,明代)【圖2】,他對佛教很有興趣收藏了許多,當時中國藏家則是較不收這些作品。他的收藏裡面雖然有一些作品的真偽有爭議,但盡量不以批評的眼光看待,而是關注為什麼19、20世紀之交的人可以接受這些作品,他們當時看畫的眼光為何,以及他們的畫史知識來源為何。

一開始我留意到《羅漢渡海圖》【圖3】,我不知道該如何理解這幅畫。它跟國立故宮博物院藏的《出警入蹕圖》(明代,為《明人畫出警圖》、《明人畫入蹕圖》【圖4】兩卷之合稱)風格很不一樣,但是三件作品都是萬曆朝(1573-1620)的宮廷繪畫。為什麼它們長得非常不一樣?心裡有疑問之後自然而然想要研究下去,但是又該如何去研究?後來剛好到大都會博物館,非常感激我的導師Denise Patry Leidy博士,她剛好想做一個佛教藝術的展覽,需要有人幫忙研究幾件佛畫作品,恰巧我的提案提到想研究大都會藝術博物館館藏的佛教繪畫。受到她的幫忙,才能看到館藏一件殘破未清理的作品《羅漢圖》(Luohans and Attendants,明代),上面有一方「慈聖皇太后」的印,才知道原來還有其他慈聖皇太后繪造的作品在美國流傳,之前只知道在北京首都博物館也有一套水陸畫組上面也有慈聖的款印。

當時研究沒有頭緒,很痛苦,這就是研究的困境。大都會藝術博物館的《羅漢圖》不像佛利爾那件有很多色彩,畫風、徽印也不同,要如何去證實是同一人贊助的東西?後來才發現在這些畫作上,特別是人物的衣服上,有著類似的裝飾紋樣,在不同的地方會重複出現一些型態固定的花紋組合,另外羅漢的臉型也有重複。我想這應該是畫坊裡畫匠們所共同擁有的一套視覺詞彙,或是他們的師傅流傳下來的畫樣,在同一個工作坊中工作的畫家才會分享的知識。不過也因為剛好獲得在大都會藝術博物館一年的研究機會,才可以近距離觀察到這些細節。

發表留言