文/鄭台祥

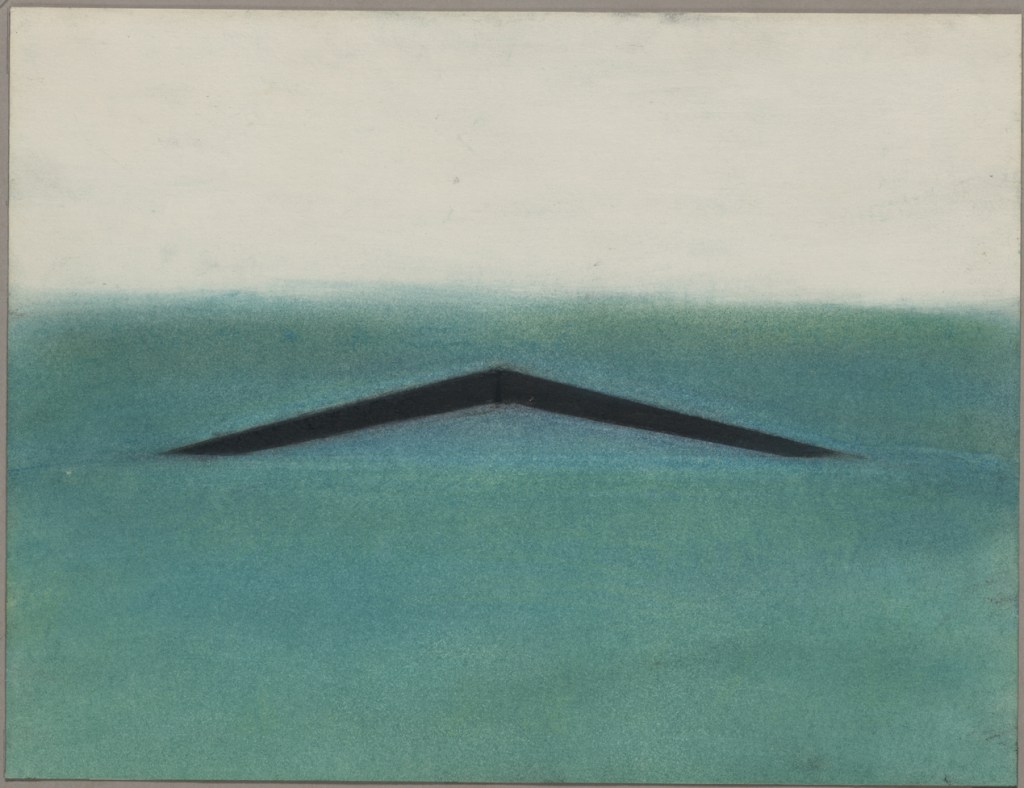

「我有一股強烈的衝動,想要切開這一塊土地。」1981年春天,當時還是耶魯大學建築系三年級學生的林瓔(1959-),在參觀了設計課基地後,倏地萌生了這樣的想法。「想像拿著一把刀子切開土地,簡單粗暴地,隨著時間過去,青草會長回來,但是刀子的切面卻永遠遺留下來,黑色、光滑而平坦的表面。這是一道大地的裂痕,也是一道永不癒合的傷疤,上頭刻滿了所有因戰爭而犧牲的人們的名字……」[1]

位於美國華盛頓特區國家廣場的越戰紀念碑,在紀念碑設計史上是一個不朽的案例。它擁有太多層面,直到今天,仍被世代的人們反覆討論著,本文試圖從「災難的凝視」這一角度切入,略述紀念碑的空間設計手法與媒材,如何強化這一主題。

凝視是一種觀看的實踐方式。與「泛看」不同,它指一種持續性的「盯看」: 觀者被相嵌在被觀看物件和其他感官資訊所形成的特殊場域中,這是一個相互尋求關係性的過程。[2] 以越戰紀念碑為例,它從來不是孤立的,更無法自外於眾人的目光議論,同樣無法迴避當下所處的政治、社會現實等環境脈絡。而另一方面,從紀念碑整體的設計樣式看來,它不僅僅是一場觀看的實踐,還可能賦予了「凝視」更動態而體感的意涵,筆者將其描述為「映照」和「穿越」,一組互不衝突、豐富彼此的關鍵詞。

映照:紀念碑作為一道屏幕

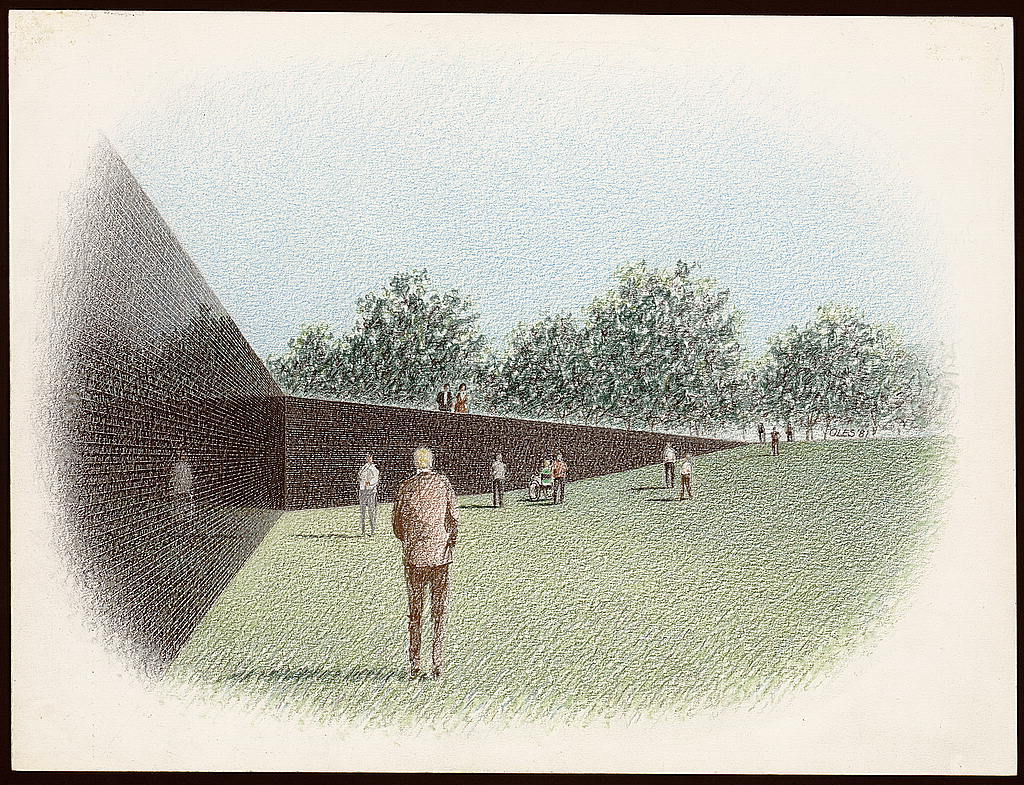

單就紀念碑的外觀看來,它的造型呈現V字形,由兩道長約75米的擋土牆構成。一端指向華盛頓紀念碑,另一端指向林肯紀念堂。中間是V字形轉折點。地面設有步道,牆面銘刻著五萬八千多個越戰犧牲者的姓名。「走過這一塊公園般的綠地,紀念碑宛如一道大地的裂痕」林瓔寫道「它從地表浮出,隨後隱沒。沿著緩坡下降,原本低矮的牆一路延伸,逐漸升高,來到中間最高的轉折處,這一名單彷彿永無止盡,我們已然難以分辨……這些名字既是獨立的個體,卻又構成了整體不可或缺的一部份。」[3]

這裡讓凝視起到關鍵性作用之一的,是牆面材質的選擇。設計者選用了印度黑光面花崗石。根據林瓔說法,她「想要選擇對眼睛柔和,而且打磨之後又可以變成鏡子的東西。重點是要能在那些名字上面看到你自己。」[4]事實上,觀者能夠看到的遠不只自己。鏡面映照出宛若平行世界場景:一片廣闊的公園,青青綠草,悠悠白雲,還有遠方高聳的華盛頓紀念碑。【圖2】

鏡面的反射效果,賦予了觀看雙重性,甚至多重性的意義,使得觀者進入了上述相嵌式、尋求關係式的觀看實踐之中。它不再只是一件去脈絡化、視基地若無物(sitelessness)的現代雕塑,而是在場地獨有(site specific)的地域語彙之間搖擺不定。[5] 它成了視覺文化理論家瑪莉塔.史特肯(Marita Sturken, 1957-)口中的一塊屏幕(screen):本身雖看似中立,卻投射了人們對越戰的歷史記憶與文化解讀,包含了階級、種族、性別……乃至於對戰爭的譴責、死亡的反思、社會菁英與平民大眾等審美娛樂千絲萬縷的辯論。

辯論的重點之一,也延伸到58132位犧牲者名字的排列方式。原本官方希望以字母順序排列,以方便親屬查找。但林瓔認為,對於親屬來說,失去摯愛親人的年份才是永難忘懷,該被深深銘記的。因此,她最終說服了官方,依照人們失蹤或死亡的日期先後順序排列。如此一來,也避免了電話簿一般的生硬秩序感。移除了將士官階頭銜,死亡之前人人平等。2012年夏天筆者走訪基地時,依然能看到有不少遊客的觸碰石板上的名字。在華盛頓國家走廊這麼一塊象徵崇高國力的公共場域,紀念性卻依然有極其私密的一面。或者說,正是因為場地如此公共,悼念才顯得更加私密。【圖3】

穿越:紀念碑作為一趟旅程

紀念碑這一物件,經常以兩種途徑參與到群眾的日常生活裡,一種是偏向大尺度的、聳立的視覺焦點的單一物件,凸顯的是英雄式、逼迫操控性的力量,也經常是宏大國族敘事的產物。相較之下,另一種紀念碑則是偏向人性尺度的、低矮的、匿名的,經常是土地的一部份。[6]按照亞瑟.丹托(Arthur C. Danto, 1924-2013)的說法,我們豎立「紀念碑」(monuments)來榮耀生者、銘記風光,我們建造「紀念物」(memorials)來緬懷死者、永誌不忘。[7] 在華盛頓國家廣場裡,我們也可以清楚看到這樣的對比,並置在這一片土地上【圖2】。

生而為人,便意味著死亡與埋葬。下降到地底,從「棲居」(Dwelling)的視角來解讀紀念碑,意味著它與土地本身是一密不可分的整體。土地成為紀念物的本體,而非結構物強加諸其上。因此,設計應融入土地,引導身體移動,簡單的步道與牆,轉折高低,從而獲得更整體而全面的身體感。如此一來,人們得以將凝視這一行為從單純的視覺解放出來。它不再只是純視覺的觀看,更非抬頭瞻仰,這當中不再隔著一層屏幕,硬生生分隔了觀者與紀念碑。[8]

時至今日,儘管人們依舊習慣以「牆」來稱呼它。然而,根據上述設計說明,作者打從一開始就不把它視為一道牆,而更像是一塊公園,是大地的一部份。與其說在設計一塊物件,不如說像在規劃一趟旅程,營造一套體驗。按照建築史家高芬格(Ernö Goldfinger, 1902-1987)的空間分類,它不僅是能含納身體移動的建築空間,也不僅是一雕塑物件,更不只是一2D的屏幕,而是同時包含了上述三者:它成為了地景。[9]

因此,透過紀念碑來凝視越戰這一場災難,就不僅僅是純視覺的觀看,它更像是一條通道、路徑、一個體驗生死的過渡空間,描述了一場與死者對話的旅程。位於畫面中心的,始終是存活下來的人們【圖4】。生者在有形的牆面與無形的空間,也在宏大的國族敘事與私人的喃喃自語當中,持續進行一場動態交織的穿越之旅。

[1] Maya Ying Lin, Boundaries (New York: Simon & Schuster, 2000), pp. 4-10.

[2] 瑪莉塔.史特肯、莉莎.卡萊特,《觀看的實踐:給所有影像世代的視覺文化導論》(臺北:臉譜,2009),頁 106。

[3] Lin, Boundaries, pp. 4-10.

[4] Elizabeth Hess, “A Tale of Two Memorials,” Art in America 71 (Apr. 1983): 120-127.

[5] Marita Sturken, “The Wall, the Screen, and the Image: The Vietnam Veterans Memorial,” Representations 35 (Summer, 1991): 118-142.

[6] Janet Donohoe, “Dwelling with monuments,” Philosophy & Geography 5 (2002): 235-242.

[7] Arthur C. Danto, “The Vietnam Veterans Memorial,” The Nation, August 31, 1985, 152.

[8] Donohoe, “Dwelling with monuments,” p. 237.

[9] Ernö Goldfinger, “The Sensation of Space,” The Architectural Review (Nov. 1941): 129-131.

發表留言