文/編輯部

本次專訪,漫遊藝術史邀請到平台撰稿人:許綺玲,與我們暢談攝影、文學與翻譯。許綺玲老師擁有法國巴黎第一大學藝術學博士學位,甫自國立中央大學法文系退休,研究領域涵蓋法國二十世紀文學、視覺文化、攝影史與攝影文學,她的學術棲息地,是一塊處於影像與文字間的流動空間。早年擔任《雄獅美術》編輯與翻譯,開啟綺玲老師於攝影的研究興趣,赴法求學期間,以攝影的互文性與家庭攝影為探索核心,返國後投入教學與研究二十餘年,綺玲老師的重要著作與譯作,更是喚起讀者對於當代法國文學與攝影美學的關注,尤其拓展了對培瑞克(Georges Perec, 1936-1982)、巴特(Roland Barthes, 1915-1980)等人的閱讀視野。

此篇訪談文章,編輯部將隨許綺玲老師回顧她的學術養成歷程,見證她如何自圖像與文本汲取養分,自在地遊走於攝影與文學領域,持續從中交織出豐富而開闊的思考場域⋯⋯

Q1:大學畢業後,您為何決定來到法國求學,修讀藝術學研究所?回國後,又從事了什麼樣的工作呢?

從台大外文系畢業後,我曾短暫在外文所繼續深造,但是對投入研究尚無心理準備,入學數月後毅然決定休學,投身職場,應徵上《雄獅美術》雜誌社。現在回想起當時的入社考試,其實相當嚴謹,甚至要求針對畫作進行分析;順利入職後,我從事的是編輯與翻譯工作,與許多對藝術懷抱熱忱的年輕人共事,這段經歷非常愉快,然而此時的內心,卻也始終存在著想「飛出去」的念頭。大學期間,我修過法籍外師的課並加入電影社,還有各種機會接觸法國經典及當代電影,原便對法國抱持興趣,再加上於戒嚴期間,受到朋友克服困難赴法留學的鼓舞,出國的渴望愈發強烈,又相較大學同儕多因移民考量選擇美國,前往法國求學於我而言更具吸引力。

成功抵法後,因爲對藝術的廣泛熱情,我申請了巴黎一大(Université Paris I)的藝術學研究所,盤算著可多方面地接觸電影、音樂、攝影與文學等,於一大一路攻讀藝術學學士、碩士、博士預備班(DEA)的三年期間,我也註冊了羅浮宮學院(École du Louvre),修習上古至當代的藝術史課程,並有機會隨講師參訪相關博物館,增進世界美術史的認識(但我並未參加學院的任何期末考試)。回國後的最初五年,我主要在輔大法文系兼課,同時在比較文學研究所擔任博士後研究員;同時間,我也曾到成大藝研所和北藝大短暫兼課。直到2001年,才最終塵埃落定於中央大學法文系。

Q2:您在巴黎一大藝術學所的碩論與博論題目,皆與攝影有關,先是攝影的互文性,再是家庭攝影。[1] 請問您對攝影產生研究興趣的契機是什麼?又為何朝此倆主題邁進呢?

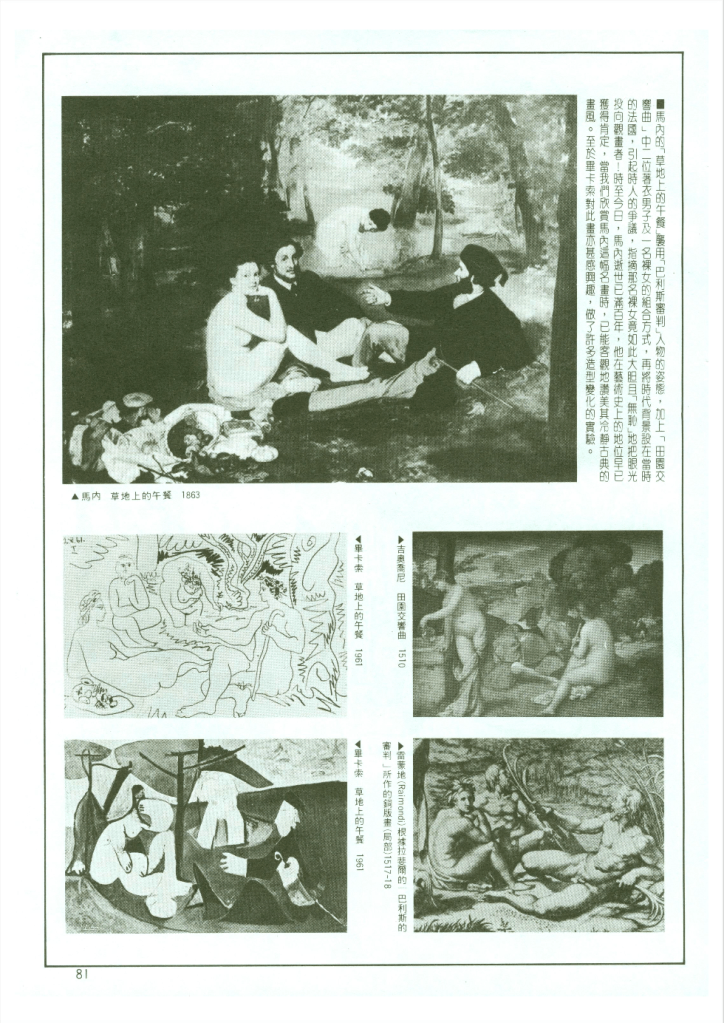

追溯起來,我的研究題目關鍵地汲取自過往的工作與課堂經驗。碩論最早的養分之源,便是來自於雄獅工作期間,因主要負責攝影方面的文章,而公司擁有著非常豐富的國外攝影資料,讓我可查看到不少珍貴的相關文獻,這點著實令人收穫匪淺;爾後到法求學,課堂報告也因前述的工作關係和個人興趣使然,大多與攝影相關。因此碩論題目的訂定,部分關聯於我在雄獅經手過的一篇文章,旨在探討繪畫的「模擬」(imitation)與「變形」(transformation)關係,分析畫作間的關聯與演變,加上因在法修習了一堂同為「模擬」主題的美學理論課,盡讓我意識到自己對藝術作品中的「變奏」,一種對於媒材內部之關聯性的深感興趣【圖1】,令我觀察到相較文學與繪畫,針對「攝影的互文性」展開的研究甚少,更激發我投入這項研究主題的決心。[2]

往後進入博士階段,我的鑽研對象又再縮限,聚焦至「家庭攝影」,追究攝影家如何拍攝家人,與其如何模仿無名家庭照之範式進行創作,也探討一般民眾拍攝的家庭照等,各種環繞著家庭與攝影的創作。研究家庭攝影之因,可說受到巴特《明室》的啟發,讓我關注起攝影的民間用途,不過最關鍵者,又須回到雄獅工作那時,我對攝影文化的好奇至關重要地啟發自桑塔格(Susan Sontag, 1933-2004)的論述,我深受她的著述鼓舞,經典如《論攝影》(On Photography, 1977)此書,使我明白具有文史背景而非美術印刷科班出身,也能從不同的角度在攝影研究上有所貢獻。可以談攝影,且將它談得好。

Q3:自 2024 年到 2025 年間,您在漫遊平台接連發表了三篇與「攝影的互文性」相關的文章。請問為何至近年,才在平台上推出此主題的文章呢?日後將撰寫更多以互文性為題的攝影文章嗎?

這幾篇圍繞「攝影的互文性」書寫的文章,主要是因我的碩論尚未以中文在台正式發表,同時,互文性作為一種文化現象,需有足夠的文化累積,達成特定社會條件,才能被人們更廣泛地理解與運用。以漫畫產業蓬勃發展的日本為例,作品之間的引用、模仿,往往可使讀者產生強烈共鳴,這般互文基礎,正是創作得以持續的前提;台灣的情境,則在解嚴之後逐漸成形,語言更自由地流動,中、英、日、台語交錯,形成各種諧音「梗」,為鮮活的日常互文實例——也因此,我希望能正名這所謂的「kuso」文化,釐清互文現象中的模糊之處:究竟一件作品是「改編」、「挪用」,還是「抄襲」?此常牽涉商業利益、法律規範與道德上的評價,並深層地引發對「原創」本質的追問。

但事實上,由互文性的角度來看,絕對的原創幾乎不存在,每件作品幾乎都有其跡可循的「前生/前身」,如不斷重演至今的古希羅神話,無不是在既有文本之上,再生其身。攝影的互文性之所以迷人,就因這經常展現的多次「重生」,一張廣告照在後世成為藝術品,它的位階轉換、在不同語境展開新生,每次的編修與再現,便如同樂曲的數回重奏,音色、音高、伴奏皆可變化,道出攝影作品同擁有一無限延展的生命樂章。回歸我已撰寫,我在文中試圖精確描寫作品之間的關係,探討一作如何生成另一新作,透過形式分析以理解作品的轉變,再由此進一步作下詮釋【圖2】。

Q4:除專攻攝影美學,您作為一位法文系教授,亦深諳法國(當代)文學,尤以法國作家培瑞克與之書寫為研究焦點。[3] 請問在文學海洋中,您是如何與培瑞克相遇?這位作家與他的文字,何以成為您細究的對象?

研究培瑞克的起點,應是源於某年參與洪藤月教授發起的跨校教學研究計畫,主題與自傳與童年敘事相關,而培瑞克的《W或童年回憶》(W ou le souvenir d’enfance, 1975)立即於我的腦海中躍升,成為我研究計畫的其中一個重要素材。後來,這部作品成為契機,我開始搜讀培瑞克的所有著作,逐步完整領會他筆下文字的趣味,沉浸於他的寫作魅力中,從2004年開始陸續撰寫起相關論文,原本的研究領域跨足攝影與文學,但隨著對培瑞克的探索,我手中的研究計畫不覺間集中到了這位作家身上,愈深入,愈感受到那洶湧的創作能量——培瑞克所做之事不僅是「寫」,也參與製作電影、與藝術家合作。

至於培瑞克作品的翻譯機會,可遇不可求,我翻譯的幾本書(見註3)皆是出版社主動邀約,才得以使之在中文界問世,其中《傭兵隊長》(2014)是培瑞克年輕時曾被退稿、較青澀的作品,當年因手稿重現而再獲關注,在台出版並由我翻譯;《空間物種》(2019)則突破文學疆界,早前在歐洲便吸引了建築、地理等領域人士的關注,成為跨域應用的重要著作。[4] 這種種譯介經驗,讓我深刻體會到培瑞克作品的多面性與持續的影響力。

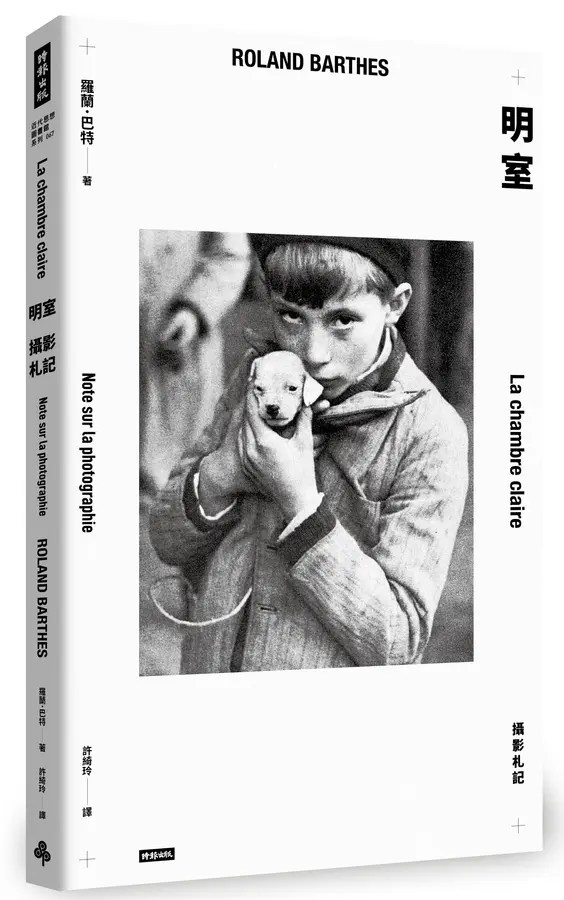

Q5:身為法國學者巴特論攝影的經典之作《明室:攝影札記》,此書最早且至今仍是唯一的中文譯者,可否分享《明室》一書的翻譯契機與經過?您最早於 1995 年的初版(1997年修訂版)與去年的新譯版《明室》(2024),版本之間有何值得一提的不同之處?另今年出版的《閱讀〈明室〉:隨筆寫真》又與《明室》、攝影/文學有何關聯?

與《明室》最初的相遇,始於留學法國時在書店的偶然邂逅,當時我因讀過《論攝影》而對巴特略知一二,便買下了這本書,沒想到讀後深受他的攝影哲思所吸引。那時在台灣,關於巴特的介紹相當有限,我記得第一年由法返台過暑假,曾見過陳傳興寫的一篇相關文章,此外《當代》期刊也刊載了巴特的介紹,這份雜誌對今日的讀者或許陌生,但在我們那個年代,它是眾多學子首次接觸傅柯、德希達等當代哲學家思潮的重要窗口,由一群法國留學生編撰,其中包含曾任中央法文系教授的金戴熹(金恆杰),他是藝研所李明明教授的先生。

我翻譯的《明室》,是在博論快完成時促成的,同樣曾在法國留學、專研攝影的蕭永盛先生計劃獨立出版譯本,他邀請我合作,最初的中文版由此誕生。直到現在,因舊版難尋,時報文化於是向我邀約,讓我又重啟了《明室》的翻譯【圖3】!兩版本的差異主要在於早年的文字較為濃縮,像是筆記一般精煉,新版則更白話,我力求平易,避免華麗詞藻,以貼近巴特一貫清晰直白的筆調,我還去除了腳註,直接在譯文中闡釋一詞擁有的多重字義。之外,隨著時代變遷,我也更新了一些字詞的用法,如舊譯中的「西藏」、「人妖」,現改換為「圖博」、「變裝者」,以符合如今的社會認知。

再來,雖然新譯本因版權問題,未能收錄原版導讀【圖4】,但我在今夏的新書《閱讀〈明室〉:隨筆寫真》(2025)【圖5】,再度納入了它的身影,並於此書摘選了我的著述《糖衣與木乃伊》(2001)之篇章,以及收入兩篇回溯巴特論《明室》的研究文章。如此一來,《明室》的軌道、一供攝影/文學行駛的多彩之路,能續在這部新書中鋪寫、展閱。

Outro: 可否請您簡單分享退休後的生活規劃?(這或許是眾讀者與粉絲,最好奇的事!)

我目前的退休生活,著重放在照護家人的健康,同時多做一些喜歡的事:讀書、看展覽與電影、散步,或彈琴、聽音樂、種花草,從事些「不會留下實物」的休閒活動。其中關於看書這事,對我來說雖然隨性,但還是希望有個方向:我最近的擬定的閱讀主題是「外國人眼中的⋯⋯」,如法國漫畫家夏福埃的《東京散步》、伊丹十三的《歐洲無聊日記》、胡博(Jacques Roubaud, 1932-2024)《東京——次於平凡的平凡》(Tokyo-infra ordinaire)、奧斯特(Paul Auster, 1947-2024)《孤獨及其所創造的》等,還有《台灣漫遊錄》,都非常引人入勝。當然,旅行也是我退休生活的重要部分,希望能再回到法國,一遊南錫、南特、土魯斯這些於我仍然陌生的城鎮,也想去葡萄牙,以及未曾造訪的紐約,比起粗曠的大自然,我實在更加偏好大城市的環境與能量。至於研究⋯⋯倒無特別計畫,除非遇上令人心動的題材了!

[1] 許綺玲的碩士論文為《攝影的互文性》(La Transtextualite dans la photographie, 1987),博士論文為《攝影創作中的家庭與攝影》(La Photographie de famille comme oeuvre photographique, 1995)。參見〈師資/許綺玲 教授 Mme HSU Chi-Lin〉,《國立中央大學法文系》,網址:<https://french.ncu.edu.tw/?page_id=541>(2025年8月1日檢索)。

[2] G. Genette 在《隱跡文稿》(Palimpsestes)中研究文學作品之間的各種後承文本性(hypertextualité)關係分類,是許綺玲其碩論中研究方法學的主要參考,但必要依攝影媒材本身的生產與特性去設想不同的分類研究方法。

[3] 許綺玲撰有多篇培瑞克相關論文與文章,譯有三本培瑞克的著作:《W或童年回憶》(2011)、《傭兵隊長》(2014)、《空間物種》(2019) 。參見〈師資/許綺玲 教授 Mme HSU Chi-Lin〉,《國立中央大學法文系》,網址:<https://french.ncu.edu.tw/?page_id=541>(2025年8月1日檢索)。

[4] 關於《空間物種》在多領域中收穫關注,可見許綺玲於漫遊平台所撰寫的文篇:《培瑞克的空間書寫》,她面對培瑞克的《空間物種》如是寫道:「正是這樣的自由想像,使得本書長年之間成為建築、空間設計、城鄉規劃等學系研究者及學生的熱愛讀物,也是數不盡的相關論文參考書目必列選項。直到近年,本書的選文片段還經常被當成學生作業申論或實作的題目。而學生據以回應的方式也五花八門,創造出來的作業成品各有千秋,足見其豐富的啟發性,源源不絕,所激發的想像空間,海闊天空。」《空間物種》,成為了認識培瑞克的一個理想切入點。參見許綺玲,〈培瑞克的空間書寫〉,《漫遊藝術史》(2016.12.2),網址:<https://arthistorystrolls.com/2016/12/02/培瑞克的空間書寫/>(2025年8月1日檢索)。

發表留言