文/王斐藴

不論是寫實的風景肖像或是不指涉現實的抽象藝術,[1] 繪畫先驗的宿命無非是框限於永恆靜止的二維空間,沒有動彈移動的可能,但不甘受限的畫家往往使用技巧和原則,創造出人物或物體正在行動或挪移的錯覺,動態一旦生成,幾乎立即成為視覺焦點。畫家可透過多種方式創造運動,比方讓主題直接處於不穩定或失衡的位置,或透過模擬人或動物在行動中姿勢的變化來製造活潑的動感,表現手法包括重心的挪移、構圖、筆觸、對比 (色彩、光影)、留白等,所選方式取決於想創造什麼及想喚起觀者什麼感覺。然而,即使同樣的技巧,同樣的運動,卻因爲創作者探索主題的欲望、對主題的理解或共感,以及有意識的安排,造就不同的效果與詮釋空間。

視覺X聽覺,空間+時間

以薩金(John Singer Sargent, 1856-1925)的《喧鬧》(El Jaleo)【圖1】為例,偏離畫面中心的舞者以右腳為軸心,身驅呈S形向左旋轉, 畫家以鬆散的筆觸繪描飛揚的披肩流蘇和飄逸的裙擺,暗示舞者前進的動勢,自下方腳燈打來的戲劇性光源突顯舞者拉長的陰影, 舞者裙擺的耀眼純白成為畫面的視覺焦點,摺痕在的照射下閃爍光芒,營造出動感模糊的效果;強烈的光影對比,讓深邃的陰影與明亮的光線交錯,進一步提升了表演的張力與情感強度。

薩金更以有限的色彩組合和右邊角落女郎的側目凝視來強化視覺張力,觀者幾乎聽得到舞者奮力在木板上踩踏(zapateados)、伴舞女郎們的擊掌和指尖的彈響,活潑的視覺由此迸生聽覺。

多重暗示運動的方式再現了舞者的動作、佛朗明哥舞的奔放激昂的動能和觀者的聯覺 (Synesthesia)體驗;[2] 同時也因音樂的潛入,將時間引渡到一門原本展現於空間的藝術──繪畫之中。[3]

一個坦率的瞬間(A candid moment)

《喧鬧》其實是薩金根據1879年在西班牙南部為佛來明哥舞者素描而作的油畫,無獨有偶,同一時期(1870至80年代),法國畫家竇加(Edgar Degas, 1834-1917)也在巴黎歌劇院(le Palais Garnier),以舞蹈為主題創作了眾多的粉彩和油畫,將他對人體、動作與人造光的研究推向了巔峰。

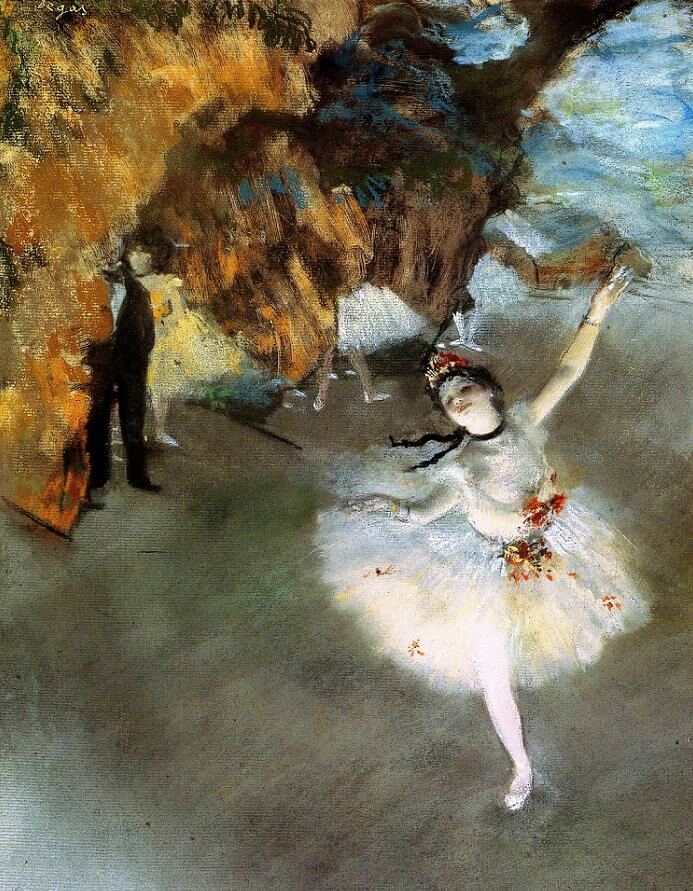

在一幅題為《明星》(L’Etoile)[4] 的粉彩作品中【圖2】,竇加充分體現了他的創作方法,跟薩金一樣,他也以離心構圖,鬆散的筆觸、姿勢/重心挪移來製造動感、能量感,明暗對照來提升張力。

畫面前景右下方,一個芭蕾舞伶在舞臺上伸展雙臂,僅以纖細的足趾支撐旋轉的身驅,舞臺燈光燦爛地照耀著她,她頭往後仰著,閉眼享受表演和觀眾的喝采。竇加以迅疾鬆散的筆觸模糊蓬紗的邊緣和舞伶甩出的髮辮,暗示裙裾的旋轉和肢體晃動,方向感的筆觸讓舞台地板反射舞者旋轉舞姿。帶有幾何感、蒼白耀眼的光線模仿了劇院演出現場的照明條件。1877年,巴黎歌劇院尚未採用電燈(電燈直到十多年後才引進),當時用的是煤氣白光,這給肌膚帶來粉白色澤,也簡化五官,並在薄紗上產生褪色的反光效果。[5]

竇加不單以筆觸模擬舞伶舞姿的輕盈與速度,並以橫梗在舞伶和簾幕之間的留白,[6] 引入一種空間流動感,突顯舞者的孤單;也創造出坦率的瞬間(A candid moment),誘使觀眾參與一個轉瞬即逝的片刻。但是當觀者的視綫被舞伶伸長的手臂引導至左後方時,筆觸和明暗反差卻產生突變。左半部的筆觸遠比右前方鬆散簡略、運筆疾速,模糊不成形的舞臺簾幕被瘋狂地刷塗,明亮的芥茉黃交織大片黯沉黑褐,線條掃向舞伶彷彿是一股試圖吞噬舞伶的暴力。簾幕半遮半掩下的是一位站得筆直,不曾露臉著黑色燕尾服(power suit)的男子。這暗示舞伶容光煥發背後的現實:短暫的喜悅和榮寵很快就要結束,她將不得不回到控制她的男性贊助人那裡(事實上,她很可能是他的情婦──十九世紀末芭蕾舞演員職業的現實)。

但此時此刻,舞者可以在一場將她提升到明星地位的表演中擺脫這一切。 因此,她閉上眼睛,快樂地跳舞。

再現、表現與暗示

明暗對比因此不只是形式的反差或張力的強化,也強調台上風光、台下命運的悲慘不可測之間的矛盾;精心創造的動能亦不在「形容」、「再現」歌舞歡騰,更憑添了敘事性及想像的空間。

如果說薩金畫其所見,竇加除了記錄所見,也繪其所知。[7] 從他對劇院照明、舞台人物的精心安排,顯示竇加對他的時代及描繪主題的深刻瞭解與關懷;同樣是呈現獨舞,竇加的焦點不再只是表現人體的姿態與律動,而是暗示獨舞背後的更爲複雜的人性和芭蕾舞產業生態(詳見筆者《追尋缺席的存在:簡介卡蜜兒‧羅倫(CAMILLE LAURENS)的《十四歲的小舞者》》)。

長達半個世紀,竇加以芭蕾舞者作爲描摹對象,他赴歌劇院觀看芭蕾舞現場表演、駐後台觀察排練,進舞蹈教室和見習生一起上課,逐漸累積他對芭蕾舞者的出身、養成,及圍繞在芭蕾周遭各色人物互動的認識【圖3】。他依據對畫中人的觀感及了解,賦予其適合的環境,透過刻意安排,如舞台簾幕的狂亂質地、黑衣男性贊助人的權威站姿,藉以披露人物的社會角色識別和環境互動。[8]

寫實 vs 虛構的真實

跟薩金的《喧鬧》一樣,《明星》也邀請觀者參與一場現場演出,捕捉一個轉瞬即逝的坦率瞬間,但矛盾的是,真實舞台的簾幕可能似潑漆?(我們如何判定這不是畫家率性或散漫的結果?)恨不得掩人耳目衣冠楚楚的贊助人會在演出時站在台上嗎?舞者會在演出時陶醉地闔上雙眼嗎?畫作的元素從來不能只被單獨解析,必須搭配作品的其他元素,或是參照畫家其他作品(前述對《明星》的分析,也是筆者根據此原則觀察竇加作品得到的詮釋)。竇加在作品中建立了某種秩序與關聯,是因為他知道那裡發生了什麼,而不見得因為他真的看到了什麼。

對照之下,《喧鬧》寫實而客觀地呈現演出,但從《明星》中,我們看到的卻是隱喻:我們看見舞者,卻也同時看見了舞者眼中十九世紀末的巴黎的芭蕾舞現場──一個藝術家主觀詮釋後虛構的真實。

運動的效果因此從實際律動及感官體驗的再現,轉變爲主題內涵的放大,與想像的衍伸。

沒有詮釋,就沒有現實

對薩金、竇加來說,他們追求的的不僅是作品本身動態的生成,還有觀者視覺介入後心智情緒的起伏波動。 畢竟畫家所探究的,並非全然是物理世界的外貌,還有人對這個世界反應的本質。他們關心的是如何在沒有形狀與現實完全對應的情況下,能營造出一個令人信服的形象。[9] 薩金的《喧鬧》藉由暗示性運動,展現動態、模擬感知(聯覺體驗),竇加則邀請觀者對現實進一步詮釋──透過獨舞者來看十九世紀巴黎某個社會切面。

事實上,在表現主義理論強調繪畫表現力之前,傑出的畫家就已經意識到構圖、筆觸、線條、光影與色彩所蘊含的表現潛能。藉由暗示性運動的不同的功能,他們對現實有了新的發現,也開展表達感知的新方法。法國文藝批論家夏爾-奧古斯丁·聖伯夫(Charles-Augustin Sainte-Beuve,1804-1869)曾以爲,古典主義時代,經典作品大都完美崇高,邏輯一致,令讀者仰之彌高欽慕不已。然而近代人似乎更能認同斯丹達爾(Marie-Henri Beyle, 1783-1842. 筆名Stendhal)的心理學:藝術的目的是刺激讀者去主動參與作家的觀察與分析。這個創作理論也可以應用於繪畫:近代最受歡迎的常是那些暗示卻不言明,引誘觀者猜測、提問、解釋甚至主動完成整體背景輪廓的畫作;一幀未完成、難以定義的作品,往往特別富有吸引力。[10] 從這角度來看,暗示性運動於刺激觀者投注感性與理性、參與畫家的觀察與分析上竟蘊涵無窮潛力,也許瞭解暗示性運動的生成和效果,我們欣賞繪畫時能馳騁在一個更廣袤的詮釋和想像的空間。

[1] 1907年,德國藝術史學家沃林格(Wilhelm Worringer, 1881-1965)首先指出人類歷史上只有「抽象」與「寫實」這兩種基本的藝術型態,源自其論文〈抽象與神入〉(Abstraction and Empathy),文中試圖從心理角度解釋人們品味的變化。艾倫.迪波頓,《幸福建築》(台北市:先覺出版, 2007),頁178-179。

[2] 聯覺 (Synesthesia)是一種神經學現象,指一種感官刺激會同時引發另一種感官的非自願體驗,例如聽到聲音時看到顏色,或將字母與特定顏色聯繫起來。 這種感官的融合是因人而異的,並且通常從童年時期就開始了。

[3] Gotthold Ephraim Lessing, “An Essay on the Limits of Painting and Poetry” , Laocoön , 1776. 萊辛(Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781)主張,繪畫作為一種空間藝術,只能在空間中表現身體,因此即使描繪極度痛苦,也必須以美感為首要考量。詩歌則是一種時間藝術,可以描述一連串的行動與事件,讓痛苦和情感的敘述更加深入與發展。

[4] 此畫另題為《芭蕾舞》(Ballet)。

[5] Jacques Marseilles & Nadeije Laneyrie-Dagen, Les grands événements de l’histoire de l’art (Paris: Larousse, 1998), p. 255.

[6] 留白的另一說法是負空間(negative space),指的是圖像中未被佔據的部分。簡單來說,這些空白區域有助於界定主體(即正空間)。它不僅僅是空的空間,它在定義主題、創造視覺平衡和引導觀眾的眼睛方面發揮重要的作用。

[7] 此處「其所知」與宮布利希(E.H. Gombrich, 1909-2001)在《藝術的故事》(The Story of Art)中,界義「一切繪畫都是藝術家受已經『知道」的一套製像(image-making)影響」不同。

[8] 正如竇加在描繪家人阿奇勒(Achille de Gas, 1838-1893)、文學家杜蘭提(Louis-Émile-Edmond Duranty,1833-1880)、芭蕾舞者娥珍尼.費歐克小姐(Eugénie Fiocre, 1845-1908)等肖像畫中,他加入了身分的識別物,並把他們放置在相符合的環境中;但在一系列的藝術家肖像中,如馬內(Édouard Manet,1832-1883)、卡莎特(Mary Stevenson Cassatt,1844-1926)等,竇加卻以另一種姿態及面貌呈現他們:衣著優雅講究,閒散自得地歇息上或漫步街道,竇加對於主題人物的社會身分和活動場域十分敏感,並特別在作品加以註記。

[9] E. H. Gombrich, Art and Illusion (New Jersy: Princeton University Press, 1972), p.49.

[10] 亞諾.豪斯,邱彰譯,《西洋社會藝術進化史》(臺北市:雄獅美術出版,1987),頁136。

參考資料

艾倫.迪波頓,陳信宏譯,《幸福建築》,台北市:先覺出版, 2007。

豪斯.亞諾,邱彰譯,《西洋社會藝術進化史》,臺北市:雄獅美術出版,1987。

Cassels, Julia, How to Capture Movement in Your Paintings, Ohio: North Light Books, 1996.

Gombrich, E. H., Art and Illusion, New Jersy: Princeton University Press, 1972.

Gombrich, E. H. , Histoire de l’art ,Paris: Flammarion, 1986.

Marseilles, Jacques & Laneyrie-Dagen, Nadeije, Les grands événements de l’histoire de l’art, Paris: Larousse, 1998.

Roland, Ingrid D., “The Fantastical Little Dyer.” The American Scholar, March 4, 2019, https://theamericanscholar.org/the-fantastical-little-dyer/ (accessed Aug. 24, 2025).

Scott, Dan, “Conveying Movement in Art: A Comprehensive Guide”, Draw Paint Academy,September 19, 2019, https://drawpaintacademy.com/about (accessed Aug. 24, 2025).

發表留言