文 / 愛眠

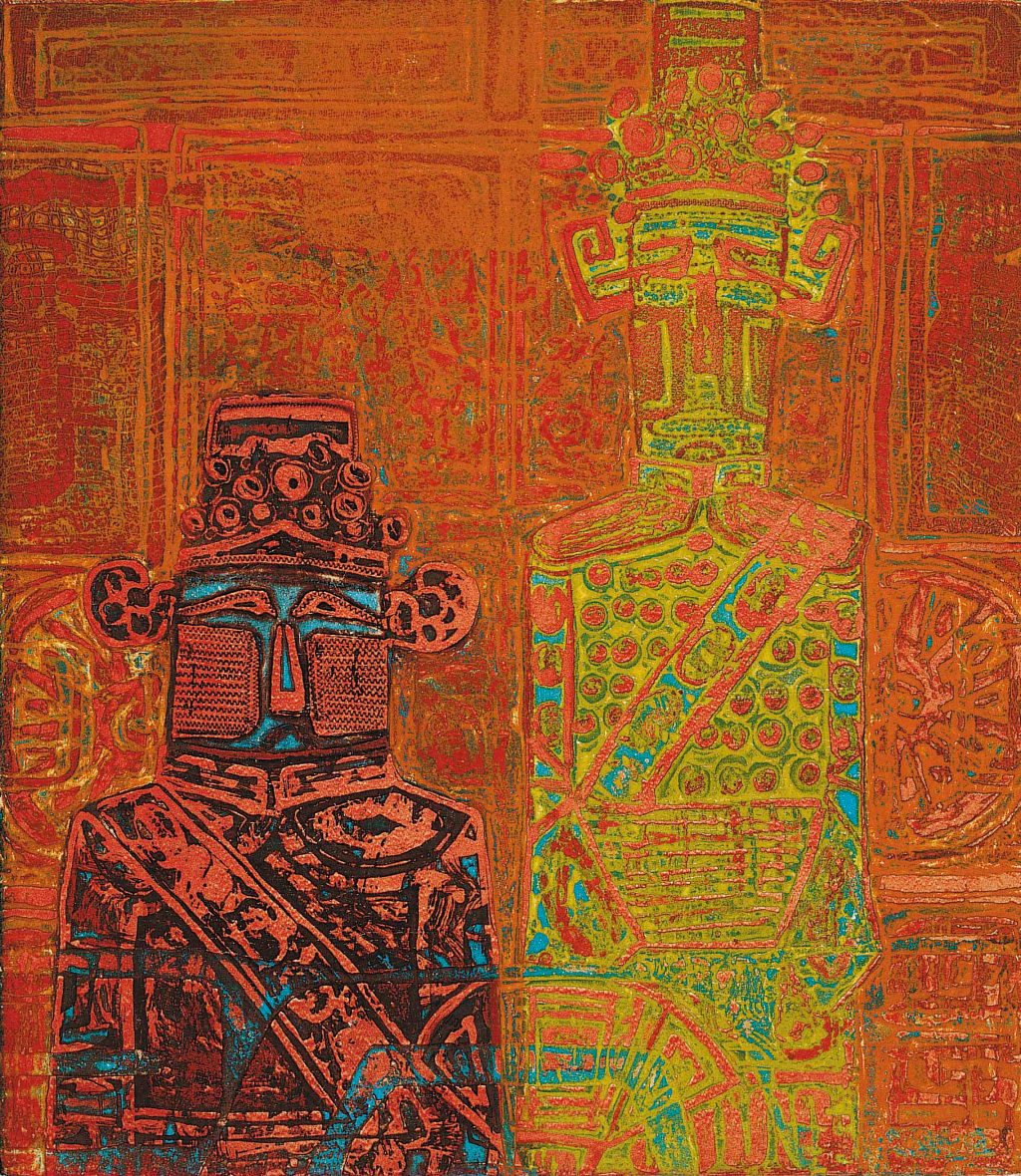

身穿露肩衫衣和大襬的長舞裙,圖畫裡的中國歌女踩著舞步正忘懷地高歌俄國情歌Ochi Chernyie。四個坐在後面的白俄和中國舞女也隨著五個彈奏吉他的菲律賓樂師一起合唱。這是1930年代奧地利畫家Friedrich Hermann Schiff (1908-1968)速寫的上海舞廳一景。【圖1】

隨著上海開埠,西方的社交舞會也隨之傳入。1889年8月31日《點石齋畫報》就已刊登符節所繪的〈跳舞結親〉 【圖2】,並敘述「男抱女腰,女搭男肩,繞屋數匝,力倦而止…」男女雙方熟識後,如果女方愛悅男方,即可成一樁好事。前此有中國人不懂這種西方禮節,反而以傷風敗俗視之,被撰文者譏為見識短淺。此時駐外的中國使節和留學生也將社交舞列為必需學習的項目之一。到了1920年代,西人在上海創辦的學校大部分都設置跳舞課程,亦有重要的舞蹈(包括交際舞)專書出版。1926年11月11日《申報》一篇報導提到:「年來上海跳舞盛行,交際舞遂為新派人物必需學習之技能」。文中還依盛行度列出當時流行的舞步和跳法:(1) 卻爾士登舞(Charleston)、(2) 狐步舞(Fox Trot)、(3) 華士舞(Waltz)、(4) 坦古舞 (Tango)。

除了最早的西人俱樂部和大飯店有大型舞廳或是小型酒店有Cabaret外,俄國十月革命後,許多白俄逃難到上海,一些僑民在租界區開設了咖啡館。這些咖啡館消費不高,還兼賣酒、餐點,許多學生、文人喜歡到此消磨時光,嗜好咖啡的魯迅也曾「孵」在白俄咖啡館中。有的業主會在館內闢一個小型的舞池或是室內舞台,以唱片放送或現場表演為主。由於費用比正式舞廳便宜,因此這類的白俄咖啡館也是當時人去跳舞的場所。1927年後大小舞場如雨後春筍般出現,據1928年出版的《常識大全》上記載:「全滬跳舞場大小公私達二百餘家,全滬跳舞場僕歐達八百人之多,全滬跳舞場舞女達二千人之多,全滬每夜糜費約四五萬元之多,星期六之夜糜費時間十萬元之多。」 洋琴鬼 (樂師)依訓練而定,菲律賓人等級最高,其次是歐美或白俄人。描述舞女生活的報導和小說也出現在書肆中,引進的好萊塢片中不乏描述舞女生活。因此舞廳文化不僅只限於新派人物圈,早已透過傳媒滲透到各行各業中。因舞廳衍生出的幫會和治安等社會問題,有人以改善社會風氣等道德理由提出禁設舞廳的建議,但實際上從未能成功。雖說因為租界一直容許舞廳的存在,使得立法無法確切施行,但是當時一些政府高層人士和知識份子是舞廳常客,又如何能夠立竿見影呢?

就是在這個舞廳文化極盛時期,Schiff來到1930年代被G. E. Miller稱為「冒險家樂園」的上海闖蕩,而此時上海是世界第六,遠東第一的工商貿易城市。Schiff出生於維也納一個專門畫肖像畫的家庭,1930年自維也納造型美術學院畢業後,22歲的他隻身到了中國,開始了他與中國17年的情緣。1930年6月18日的上海英文報North-China Daily News報導他到上海投靠其經營藝品店的表兄,稱讚Schiff是個天才肖像畫家和漫畫家,曾在維也納每天為重要報刊畫劇院明星速寫。1930年8月在上海出刊的英文雜誌 The China Journal of Science and Arts 刊登了他的四幅肖像作品 【圖3】,極力推薦並讚賞他為上海藝術圈注入一股新力量,將大有可為。同年12月20日在其表兄新遷店面舉行展覽。此後Schiff以北京、天津、上海三地為主要發展地,替為人畫肖像 (主要為外國人),定期展出油畫、水彩、街頭速寫。1933年4月26日的North-China Daily News還特別報導他回到維也納辦展。1937年11月12日上海淪陷後,他仍在隔月1-15日舉行畫展,在1940年開設應用藝術學校(如今日的補習班)。他取的中國名字是「許福」,一些作品上除了慣用的簽名「Schiff」外,會蓋上「許福」兩字的印章。

Schiff筆下的中國舞女都是身材穠纖合度的長腿妹妹,而這與1920年代爵士時代的插畫家(如Russell Patterson,1893-1977)對女性身體比例的展現和肢體語言相似。他捕捉住舞廳內新舊文化和華洋雜陳的錯雜感:著長袍馬掛的文人和腦滿腸肥的商人各擁舞女翩翩起舞 【圖4】;美國水手和蘇格蘭軍人為舞女爭風吃醋而翻桌【圖5】;或是中國和俄國舞女慰藉著美國水手時,而白俄女貴族坐在一旁抽煙緬懷往日。正如他說的: 「誰要把上海的面貌畫下來,誰就得把兩種水火不相容的色彩都凖備好;在畫布上畫上這一片色彩,馬上就得補上那片互補色。因為,這個城市的生活,是用最尖銳分庭對抗的雙方拼湊成的」(《海上畫夢錄》,頁13)。

回到中國舞女高歌的Ochi Chernyie一曲。自從1910年德文版和1931年法文版的譜子出現後,這首曲子成為全世界著名的情歌。1933年由美國哥倫比亞公司以美國漫畫家George Herriman (1880–1944)創作的老鼠卡通造型人物 Krazy Kat為主角,製作Russian Dressing短片,用於正式放映電影前播放。影片中Krazy Kat坐在馬橇車上,正高歌Ochi Chernyie,並用俄國傳統弦樂器巴拉萊卡琴 (Balalaika,有著三角形體和三根弦)伴奏。接到他的女友後,兩人對唱此曲 【圖6】,中間又有六個同樣演奏巴拉萊卡琴的伴唱者出現。1934年的Wonder Bar(奇異酒店)電影中,Al Jolson也演唱此曲。魯迅在1934年11月22日的日記中提到,他在晚上與其妻、三弟周建人、王蘊如一起去看這部電影。無疑地,這首俄國情歌也常在大小舞廳中傳唱。Schiff本來是個受過正統訓練的肖像油畫家,但是因為能夠傳神速寫出上海舞廳內靡靡氛圍的「黑眼睛,熾熱的眼睛」(Ochi Chernyie歌詞的開頭),使得他的街頭速寫作品在今日還會被提及,否則也會如許多曾現身在上海的外國藝術家漸為人淡忘了。

參考資料:

- Maskee, A Shanghai Sketchbook by Schiff,約1940年限量出版,皆由作者親自上色,簽名和在後面編號。 “Maskee” 是洋涇濱英文,與never mind (不用管、不用客氣)同義。約1940年出版。

- (奧)希夫作畫, 卡明斯基著文, 錢定平譯述《海上畫夢錄 : 一位外國畫家筆下的舊上海》。中國人民出版社,2005。

- 馬軍,《舞廳·市政 : 上海百年娛樂生活的一頁》。上海:上海辭書,2010。

發表留言