文 / 罐罐

首先,讓我們看看「原始」是什麼?

「原始」是一種與「現代」、「西方文明」相對的概念。羅蘭·巴特的「神話語言(mythic speech)」[1]解釋了「原始」在西方文明眼中是什麼樣的:如果把人類文明的發展,視為一個人從小嬰兒長大成人的過程,西方文明就是大人,而「原始」則是寶寶。時間過去也不會長大,就…還是原始。在十八世紀啟蒙時代,西方人覺得原始棒棒的,衍伸出了所謂「高貴野蠻人(theory of noble savage)」[2] 的說法,認為原始文化的人民是高貴的,因為他們都還具有人類的自然本質,能夠真誠地表達人性中的美好。

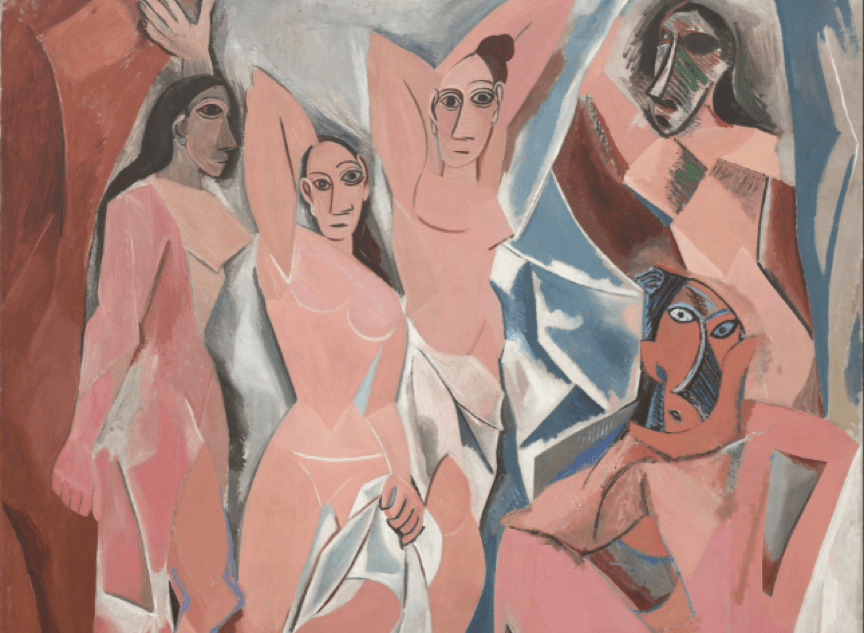

對現代主義的藝術家們而言,原始文明產生的工藝品很有意思,他們在西方人類學博物館的原始部落物品中得到了靈感,例如畢卡索(Pablo Ruiz Picasso, 1881 – 1973)的立體派畫風,加入了非洲面具的風味;也有藝術家深深地為原始概念中「人類自然純粹的天性」而傾倒,不遠千里地前往他們所認知的原始地區,去尋求人類的本真,高更(Paul Gauguin, 1848 – 1903)就曾前赴法國布列塔尼鄉村和大溪地,去追尋人類文明的根基。

像高更這樣逃離文明發展,前往他們認為的原始領域,去尋求心靈寬慰的西方人,在20世紀的原始主義熱潮中相當常見。他們要找的是在文明環境中無法得到的心智合一、性靈和直覺的體驗。他們創作出的作品,建構了一種原始主義的文藝旅行題材。李維史陀(Lévi-Strauss, 1908 – 2009)在《憂鬱的熱帶(Tristes Tropiques, 1955)》指出:西方文明界定出了所謂的「他者」,並且將所有的「他者」賦予互相關聯的概念,好比說「非西方文化」是「原始」和「女性化」。的在這種題材中,會將熱帶森林當作是繁殖力的原型,在濃密潮濕的林間陰影中隱藏著性慾,這些概念都與具有生育能力的女性相連結。反之,能夠理性發展工業科技的西方文明,就是屬於男性的文明。

原始的現實─想像裡很美好,實際上…

儘管有那麼多藝術作品在歌頌原始,但西方殖民者還是持續著他們對殖民地人民的壓迫,並更加順理成章地以協助發展之名,將工業帶進未發展工業的文化中,理由也是名正言順的:因為殖民地人民無法妥善的利用他們的資源,也無法自行變得文明,所以當然就由優越的西方人來統治囉!

這種想法就是十九世紀出現的「種族次人類論(Sub-human)」。它取代了盧梭「高貴野蠻人」的理論,更加合理化殖民者的掠奪行為。次人類指稱那些在生理上受限制而無法自行進化,需要高度文明(例如西方人)來加以修正的人種。因此,開拓殖民地、奴役殖民地人民,就成了西方人自願背負起的教化責任。

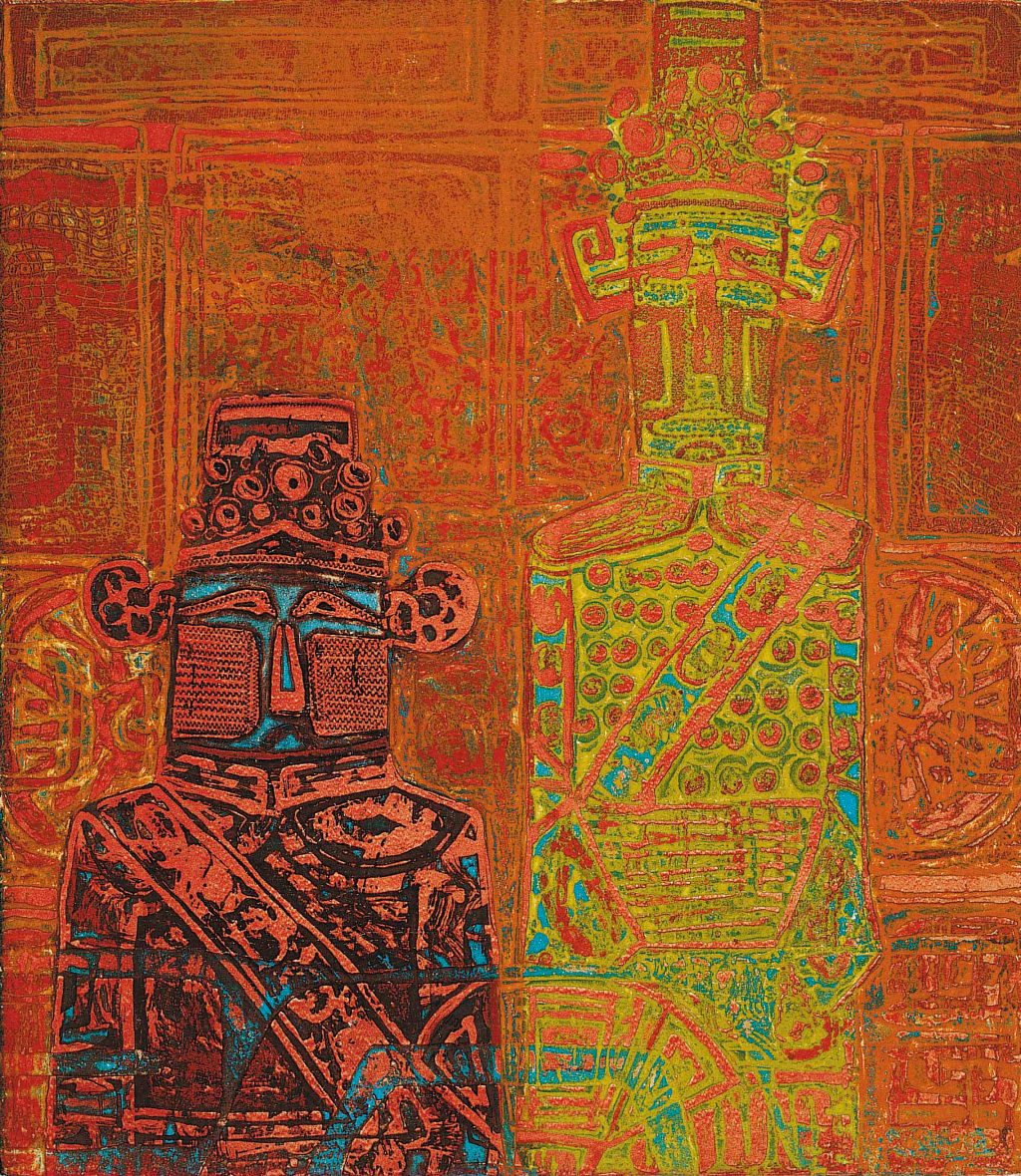

在殖民主義開展的同時,殖民地人民的手工製品傳入西方獲得喜愛,現代主義中原始藝術的熱潮因此而開始。西方人對待「原始」的態度,顯現出如此片面、經過美化的想像。例如,高更去布列塔尼想尋找西方文明的根基,但事實上他所想要追求的文明起源,也只是一種對原始的想像,因為十九世紀布列塔尼已經有了與歐洲各城市的貿易往來,當地也不全然是純樸農村,也開始有工廠,人民所使用的許多生活物件是工廠製造的。再者,人們也不太去探究啟發畢卡索的非洲面具製作者是誰,也不怎麼想了解這些面具所屬的文明是甚麼樣的,而只是把這些來自「原始」的物件,全部視為部落宗教信仰的附屬品。

因此,西方人喜愛原始藝術,但他們並不真的深入理解生產出原始藝術的文化,就直接冠上自然、神秘、神靈的概念,武斷地認定原始文化只與基本物質需求和人性本能相關。

今日的「原始」又是什麼樣的?

「原始」是西方對非西方文化的遙遠、粗糙、帶有優越感的想像,並混合了恐懼、鄙夷和獵奇的嚮往。因為歐洲白人將非西方人種視為未完全開化的次人類,導致二戰時期種族優越論加劇,德國納粹以淨化之名進行猶太人大屠殺。在廿一世紀初,種族衝突和歧視的議題,仍在生活中時時出現,這種帶著優越的眼光,輕蔑或簡化地用刻板印象來概括異文化的態度,一直到今天都還存在,也不僅限於西方對待非西方國家的方式。台灣社會以漢人閩南文化為主流,雖然就歷史背景而言,台灣地區也曾經是他國的殖民地,但仍見到台灣社會對東南亞國家的文化,以及歧異於主流文化的少數族群文化,抱持著高傲和優越的偏見。在移工和新移民人口數量不斷增長的同時,台灣社會應該要有所覺察和反省,是否也不自覺地給別人貼上原始的標籤。

[1] 羅蘭·巴特(Roland Barthes,1915 – 1980)在《神話學》中闡述現代社會如何利用「神話」,將社會決定的意義偽裝成自然形成的;由文化和歷史來定義生活中的所有所謂「自然」、「合理」的事物。羅蘭·巴特(Roland Barthes)著,許薔薔、許綺玲譯,《神話學》(台北:桂冠圖書,1997)。

[2] 由盧梭(Jean Jacques Rousseau,1712 – 1778)提出。詳見徐宗林,〈高貴蠻人說(Theory of Noble Savage)〉,《國家教育研究院:雙語辭彙、學術名詞暨辭書資訊網》(http://terms.naer.edu.tw/detail/1308949/)。

參考資料

- Mark Antliff & Patricia Leighten, “Primitive”, Critical Terms for Art History (Chicago: The University of Chicago Press, 2003), p. 217 – 233.

- 羅蘭巴特(Roland Barthes)著,許薔薔、許綺玲譯,《神話學》(台北:桂冠圖書,1997)。

- 徐宗林,〈高貴蠻人說(Theory of Noble Savage)〉,《國家教育研究院:雙語辭彙、學術名詞暨辭書資訊網》(http://terms.naer.edu.tw/detail/1308949/)。

發表留言