文 / 吳家瑀

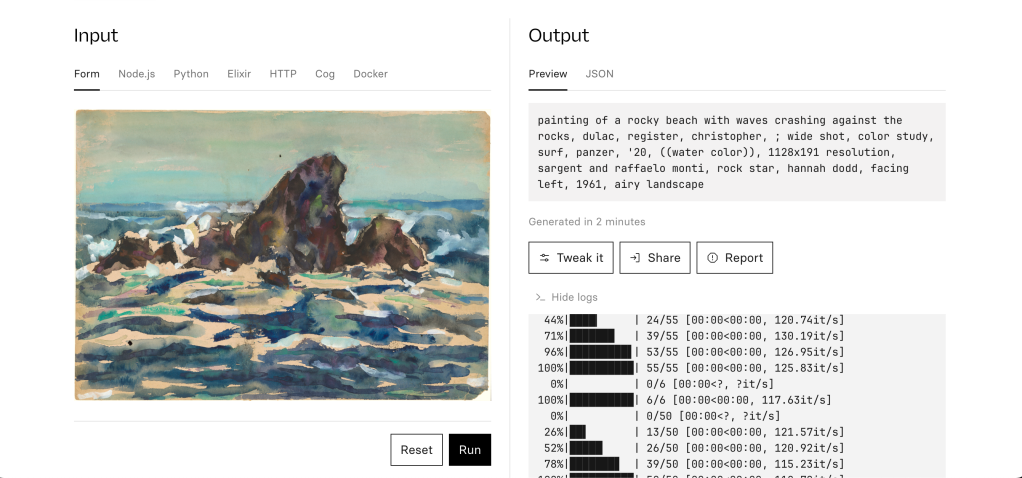

研究者發現,波納爾在1897至1898年之間開始使用攝影之後,繪畫的構圖結構出現了顯而易見的變化,引入所謂攝影式的視覺(photographic vision)在他的畫作之中。

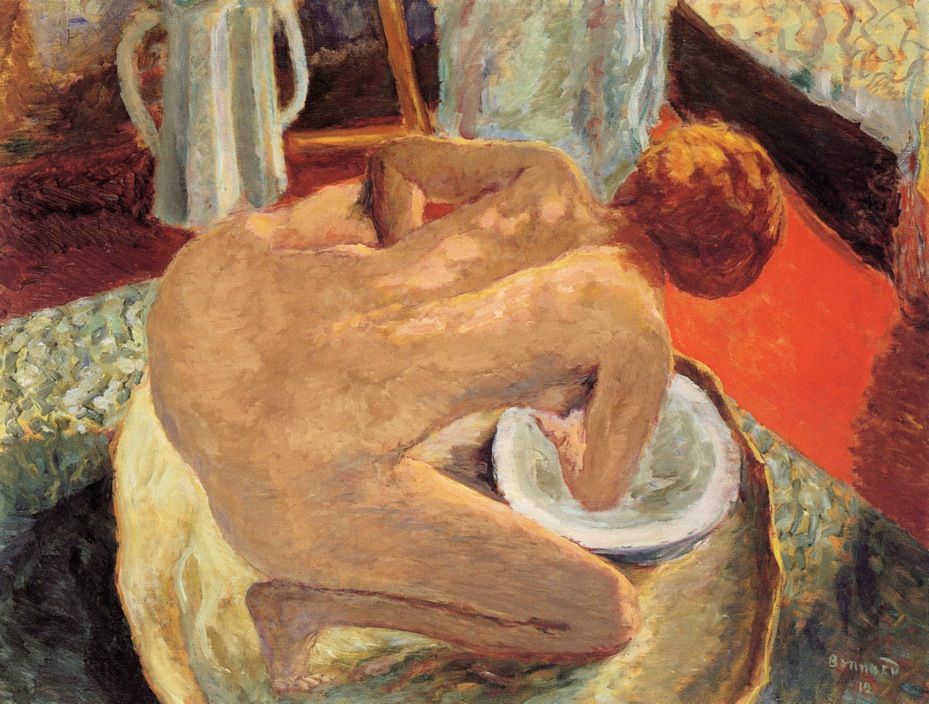

讓我們來觀察波納爾在1908至1910之間為瑪特拍下的最知名快照【圖9】,作品成像於他們當時經常走訪的塞納河畔小鎮韋爾努伊萊(Vernouille)。這張照片揭示了後來他常運用於繪畫的一些特性,比如空間的扭曲、與一般視平線有所區隔的高低視角、光影的對比效果,還有片段、碎解式的元素裁切。畫面中波納爾以低平的地板視角,呈現了瑪特蹲踞在低淺廣口浴盆中裸身沐浴的場景。她頭部低垂,光源來自身後背對的門扉,如此造成之光影配置,在她身邊周圍形成一圈暈塗的效果。畫家的手突兀入景橫擋在鏡頭前面,造成放大、變形、模糊失焦的前景,並與瑪特身後的門扉之間拉開超長的景深。這不尋常的空間感,讓人注意到攝影之眼對於佈局構圖的侷限及超越。將這件攝影和波納爾題材相近的畫作〈浴缸中蹲伏的裸女〉(Crouching Nude in the Tub, 1912)【圖10】相比,就能看出攝影的視覺經驗如何影響波納爾的繪畫空間。

在畫作中波納爾改以俯看視角來呈現瑪特,這使她的身體在圓形浴盆中看起來近乎扁平。周邊有各種片段碎解的裝飾平面環繞著浴盆,勉強拼貼成空間,多虧這些屬於側壁、邊牆、或提水壺的垂直線,為這幅畫面保留了三維的感知。由此例和一些波納爾接觸攝影後的畫作分析,可以肯定的是他意識到攝影作為一種新的媒介,具有專屬的形式特性和美學。我們可以說,面對強調技術簡單、人人都可以操作的柯達相機,使用者本身的素質反而才是決定攝影價值的關鍵。雖然,現在所能看到波納爾製作的印樣並非精巧完美,甚至多半有曝光不足、曝光過度、失焦、構圖截斷等被視為瑕疵的特徵。現今很難定奪這些缺失是否是礙於波納爾本身的技術限制,或是他有意形成如此。但至少就後續的攝影發展往前回溯,波納爾攝影中的個人印記,儼然成為他的風格語彙,並多少預示了快照攝影的類型手法和人們對於決定性瞬間之看法。這也體現了攝影做為視覺現代性的脈絡和表徵之一,捕捉短暫、稍縱即逝、偶然之屬性。

最後,波納爾的攝影之所以耐人尋味,其實更由於他透過快照的屬性來捕捉愛人瑪特的身體,留存她的形影,使得這批極富私密性的照片,更具情感矛盾的張力。我們知道波納爾從巴黎日常街頭的主題版畫和肖像委製,斷然轉向家庭場景主題,爾後更限縮至僅有瑪特一人,獨自佔據室內的靜謐場景。這一方面固然與他面對戰爭歲月時局混亂的心境有關,波納爾想要遠離悲劇和恐懼,從而撤退到家人圈裡,過著簡單的隱居生活。但另一方面,他和瑪特兩人緊密又緊張的關係,愛人的孤僻及其虛弱的身體,亦是讓波納爾逐漸遠離巴黎的關鍵。瑪特的出身與教育程度對比波納爾高教養的中產階級身分,在家族中一直是個不被認可、不願提及的存在。瑪特本身因為如此差異備感自卑,使得兩人逐漸遠離人群,陷入相依為命的孤絕世界。瑪特對波納爾的猜忌、善妒與依賴,波納爾對瑪特的迷戀與無可奈何的痛苦,交織糾結成他繪畫與攝影中的神秘感及引人之處。如果說快照攝影的映像顯示日常瞬間的即興和靈敏捕捉,讓畫面的真實性不言自明,那麼波納爾便是以此證明了隱匿的愛人確實存在。當她不被人們談及、不願被朋友看見,那麼攝影便做為見證,記錄了他們兩人的關係與生活。而他每每拍攝瑪特時保持的距離,將瑪特兀自存在的日常即景,轉換成某種詩意、脫俗的時空,令她的面容身影朦朧難辨,體量稀薄,更像是一種預演的傷逝和鄉愁,在瑪特纖細脆弱的身軀消失不見之前,便已開始懷念著她。愛情在場或不在場的確認,便是繫於這些攝影證據。

參考書目

- Elizabeth Easton, Snapshot: Painters and Photography, Bonnard to Vuillard, New Haven: Yale University Press, 2011.

- Dijana Metlic, Bonnard and Degas: Bathing scenes in painting and in photography.ResearchGate: <https://www.researchgate.net/publication/319530997_Bonnard_and_Degas_Bathing_Scenes_in_Painting_and_in_Photography>(2019/05/12瀏覽)

- Michel Frizot, “Pierre’s stupefaction: the window of photography’ in Pagé, Suzanne and Musée d’art moderne de la ville de Paris ed.,” Pierre Bonnard: the work of art, suspending time, Paris: Paris musées / Ghent: Ludion, 2006.

- Eik Kahng, “The Snapshot as Vanitas: Bonnard and His Kodak,” The Artist and the Camera, New Haven: Yale University Press / Dallas: Dallas Museum of Art, 1999.

發表留言