文 / 盛鎧

侯俊明《香港罪與罰》之前的版畫創作

侯俊明《香港罪與罰》最引人注目的一項特質,就是挪用傳統地獄圖的形式,卻又賦予截然不同的意義,呈現當下在地的政治和社會議題。這種表現方式在他之前的作品中亦有前例,像是《極樂圖懺》(1992),這是一組侯俊明首次以系列方式進行創作的大型版畫作品,挪用民間廟宇的詩籤形式,但絕非懷舊式地套用民俗文化色彩。

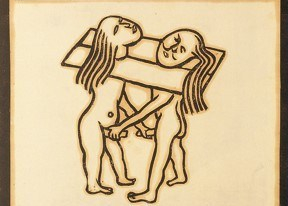

試舉一例:如《極樂圖懺》當中的〈行樂圖〉【圖2】,雖看似附有圖畫的籤文,但內容卻不是吉凶之預卜,也無財運或人生路途之導引,而涉及同性戀的議題。儘管其中的圖說文字最末寫說:「但你們仍應相知相惜」,似乎帶有指示性的祈使句口吻,卻非真的一定要同性戀者怎麼做,而毋寧可視為侯俊明認同同性戀者有選擇自己生活方式之自由。換言之,此作對詩籤形式的挪用,並非未經反思的套用,更非藉此添加民俗傳統的懷舊風味,而是運用本來被藝術學院之美學判準當作是不登大雅之堂的常民文化事物,將之用於其創作當中,又予以翻轉,賦予不同以往之顛覆意涵。〈行樂圖〉應當說是一種戲仿的表現才更為精確,因為當中並不具有道德勸善或占卜指引之意味,且不完全認可傳統價值觀(如此處之同性戀議題),甚至帶有一定程度的否定性和批判性,並且帶有戲謔式的風格表現。

《香港罪與罰》挪用地獄圖的形式,也融入西方基督教的元素,例如「警告香港市民」、「審判無所不在」與「你是罪人」的字樣,都是來自於基督教傳教的標語,常見於道路旁的張貼告示。這種融合不同文化的表現,也呼應了香港多元揉雜的特色。更重要的是,侯俊明在此作注入了相較以往更鮮明的現實性,直接觸及當下香港的處境與社會問題。其中「你是罪人」有戲仿傳教標語的意味,也是正面向香港人發話,強化語意訊息的一種修辭策略。第一件作品當中寫說:「九七香港終要回歸祖國,四海歡欣,而你內心卻恐懼日增。」以第二人稱「你」為主詞,直接點明香港人面臨中國統治的憂懼。第二件作品也有用到第二人稱的說法:「注意:在英國之後,中國是你新的宗主國。」同樣是以港人作為對話對象。因此,《香港罪與罰》出現的「你是罪人」之字樣,以及其中語句的第二人稱用法,不僅有引人注目的修辭效果,且直指當時香港人關注的話題,強化了作品的即時性與現實感。這種直接呈現當下現實議題的表現,是侯俊明之前的創作中未曾出現的。

《香港罪與罰》之所以具有更明顯的現實性,當中的「你」之第二人稱用法,挑明了針對性,面對香港市民發話,提醒他們的處境,作品主題本身與1996年將要回歸中國的香港當下時空息息相關。就此而言,《香港罪與罰》可說是一項大膽的創作嘗試:因為直面社會問題,特別是以特定時空之議題進行創作的話,很容易就變成插畫、諷刺畫或時事漫畫之類的作品,雖能針砭時事,卻可能缺乏值得玩味的深意和藝術性。但是以我們現在事後二十多年的眼光來看《香港罪與罰》,不會覺得過時,因為其中香港的政治和社會問題仍然存在,甚至於今猶烈,因而感到此系列作品確實可稱作「預言」。並且,在形式方面,《香港罪與罰》以戲仿的方式運用地獄圖的圖像風格,意在提示世人要注意自身社會問題,不要以為畫中的罪與罰只針對香港人,若是其他地方的人「只知賺錢」,「缺少住民意識」,不顧「無依無援」之人,亦將淪為「罪人」,而陷入地獄般的險境。是以,《香港罪與罰》也有「寓言」的深刻意涵,要人們以此為鑑,特別是對臺灣人而言。

《香港罪與罰》對地獄圖的戲仿挪用,不單只有產生諧趣的作用,更讓作品得以超脫時事針砭的時空限制,而對社會的結構性問題有所省思。若說侯俊明先前的《搜神記》(1993)是以戲仿傳統神話系譜的方式為社會邊緣人造像,從而探究更深刻的道德倫理與價值觀的問題,《香港罪與罰》則觸及更實際的社會問題,既針對整體社會現象又突出特定議題,為香港最可能的未來做出預言,呈現出深層的社會問題,具有一種寓言式的效果。換言之,《香港罪與罰》在侯俊明的創作歷程中,就關注社會的大方向而言,確實有一定的延續性,但是又有不同的創意表現。

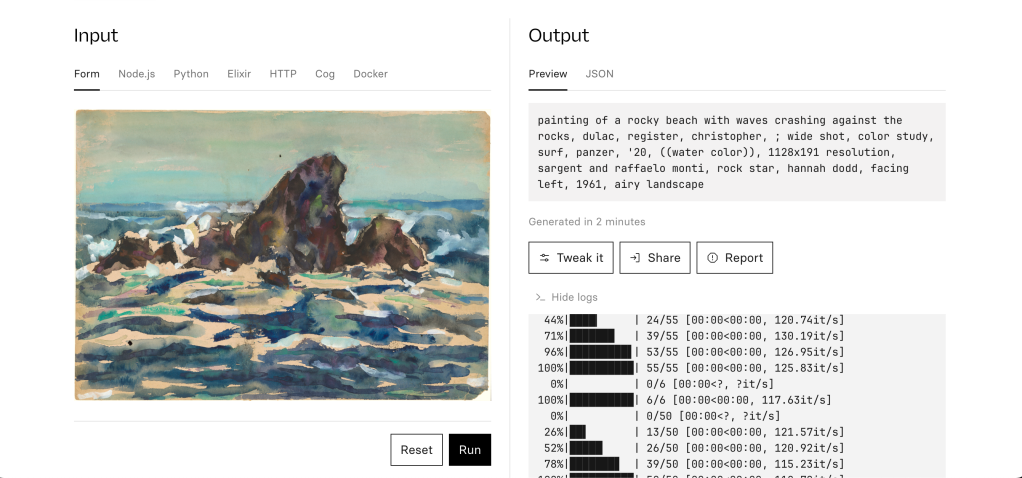

事實上,這種既有延續又力求突破的創造性,正是侯俊明一貫的藝術特色。在《香港罪與罰》之前,侯俊明曾參照民間地獄圖的形式,創作過許多圖稿,而且也計畫印製成版畫,只是這個創作設想最終放棄,並未製作成系列版畫。不過,《地獄圖》(1993-96)並非只是侯俊明繼續先前戲仿民俗風格的試作,亦不僅是其興之所至的隨手圖繪。甚至,他還仔細加以修改和發展,其手稿就留下甚多改動的紀錄。因其一貫的慎重創作態度,又因其中的社會批判或許過於直白,侯俊明並沒有繼續加工,完成預想的版畫作品。然而,《地獄圖》裡的一些圖像與部份構想仍被加以利用,出現在後續的《香港罪與罰》當中。

相較於範圍太過廣泛,修辭策略也相對沒那麼精準的《地獄圖》,侯俊明的《極樂圖懺》和《搜神記》裡的表現不僅較聚焦,議題相對更集中,而且也有較為明確的批判對象,。不過,《地獄圖》仍然很有力地點出了台灣許多社會問題的存在,且部份的造型元素與反諷的表達方式,還是極為精彩,只是被許多細節所掩蓋,顯得較不集中。因此,《地獄圖》儘管沒有製作成版畫,仍然再次「投胎」轉化,成為侯俊明後續其他創作的重要視覺元素與構思基礎。

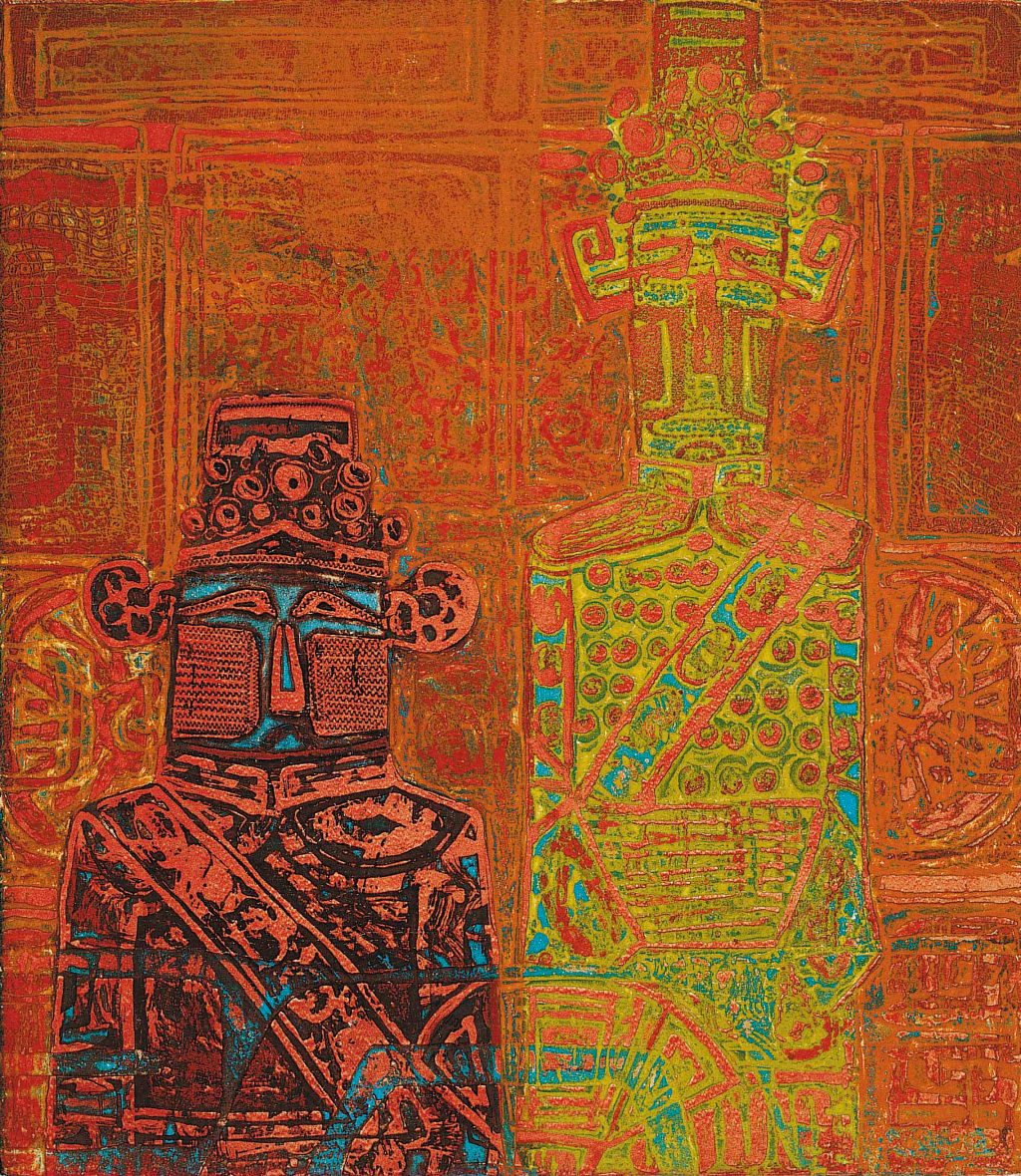

例如《香港罪與罰》第二件裡頭的主要形象,一個套上枷鎖被拘役之人,是來自於《地獄圖》第六殿上方的圖像(【圖3】【圖4】為局部放大)。在《地獄圖》裡原是個「移情別戀/傷害男性尊嚴」的女性(這是反諷之意),《香港罪與罰》裡則是「任人發落,無自主權,無發言權」,象徵將受中國統治之香港人,且被加上頸枷與手銬,形象有所差異(其實差別也不算小,除了人物被套上頸枷,牛頭和馬面的造型也不太一樣),語境意涵更是全然不同。而且在《地獄圖》第六殿裡,此一圖像只是地獄諸多刑罰之一,在《香港罪與罰》第二件之「殖民文化」當中則成為主意象,形象更鮮明且張力更強,清楚地突顯出港人「無自主權」而即將「任人發落」的主題。經歷過2013至2014年佔領中環行動和2016年魚蛋革命後的香港,港人被箝制之命運確實被1996年的侯俊明所料中,更別說2019年激烈的反送中運動,此作確實可說是既殘酷卻又精準的預言。

結語:《香港罪與罰》的啟示

相較於侯俊明的其他作品,《香港罪與罰》獲得的注意較少,或許因為其中的主題聚焦於香港的政治與社會問題,看似與台灣無涉,並未引起太多討論。另一方面,不像侯俊明之前的系列性版畫作品的件數,如《極樂圖懺》一套8件或《搜神記》一套18件(若含自序則有19件),《香港罪與罰》只有3件,數量較少。假若因為這樣便忽略其藝術上的創意,則不免讓人感到遺憾。

基本上,《香港罪與罰》是很有現實性卻又具有普遍性的藝術作品。雖然這3件版畫創作的初衷是呼應香港在1996年即將被回歸中國的社會情勢,但涉及之社會問題並不侷限於一時一地的時事話題,而是由現象深入到結構性的因素,預言警示隨後香港日益嚴峻的局勢,又能被視為一種普世之寓言,可讓臺灣人引以為鑒。在1996年侯俊明創作《香港罪與罰》之前,臺灣並非沒有關注社會現實的藝術作品,但一般具有現實性的作品多為寫實風格,或者帶有很強的針對性及諷刺性,然而《香港罪與罰》卻跳脫這種只有批判現象的創作模式,更深入現象背後的成因,呈現出更深刻的結構因素,而預先描繪香港未來之命運。

另一方面,《香港罪與罰》雖以反諷的方式呈現出社會結構因素,並且如同侯俊明先前的《極樂圖懺》和《搜神記》一般,挪用傳統民俗文化的表現形式以針砭現代社會問題,但絕非為戲謔而戲謔,而是有深刻之思索。在創作《香港罪與罰》之前,侯俊明曾繪製過一系列《地獄圖》圖稿,將臺灣社會亂象與各種議題代入地獄圖景。此創作構想與草圖的表現,雖有很強的現實性與戲謔的反諷效果,但畢竟仍僅止於現象的呈現,故《香港罪與罰》則汲取此前創作經驗,由現象追溯原因,探究香港人之「罪」的成因,並嘗試提醒他們要有「住民意識」,亦即要有自己的主體性,以免淪為他人宰制之客體。當然《地獄圖》絕非僅是不成功的創作嘗試,其中部份圖像也被轉化運用於《香港罪與罰》之中。一件藝術品需由現象之揭露與批判,進而追索至背後的社會結構性因素,方能夠更具普遍性,經得起時代的考驗,此種藝術創作思維自是侯俊明由《地獄圖》所得到的一項寶貴心得。這對於其他同樣也關懷現實社會問題的現代藝術家而言,應當有重要的啟發意義,可使吾人對當代藝術與社會之間的關係,得以有更進一步的認識。

最後,藉此亦期望香港人能由反送中運動的洗禮,走出《香港罪與罰》的殘酷預言,確立「住民意識」,擺脫香港前此之「罪」與非必要之「罰」,走向民主與自由之路。

#光復香港

#時代革命

發表留言