文 / 曾少千

客觀的偶然

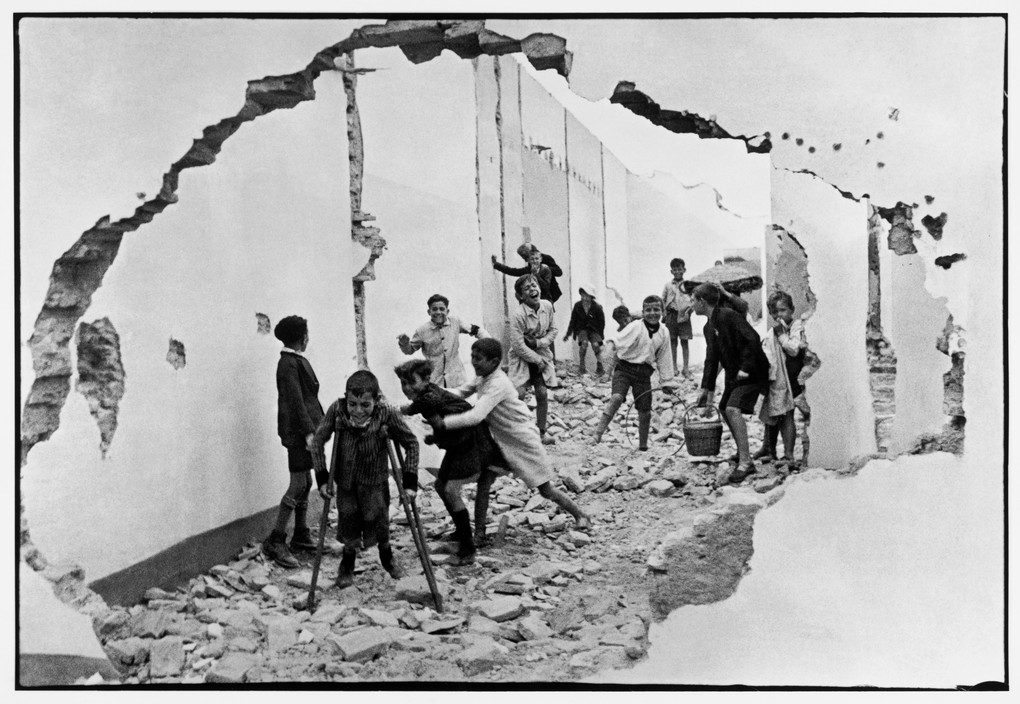

超現實主義和幾何學一樣,是卡提耶-布列松取之不盡的泉源。他曾說:「超現實使我學到攝影鏡頭,如何在無意識和偶然的瓦礫堆中,進行搜索。」從1928年起,他在超現實主義圈子找到精神的故鄉,結交畫家恩斯特(Max Ernst)、攝影家布拉塞(Brassaï)和柯特茲(André Kertész)、作家阿拉貢(Louis Aragon)。而領導者布荷東(André Breton)的思想,特別令他感到懾服和受惠。雖然卡提耶-布列松不是超現實核心成員,布荷東《狂愛》一書卻採用他在西班牙拍攝的街童照片當封面。超現實提倡自動書寫,鬆綁理智和道德制約,解放創意和想像,回歸原真的人性表達。由此卡提耶-布列松體認到,按快門的反射本能中,隱含不由自主和機緣的成分,於是他定義攝影是「由無止境的視覺吸引力,所觸動的自發性衝動」。【圖5】

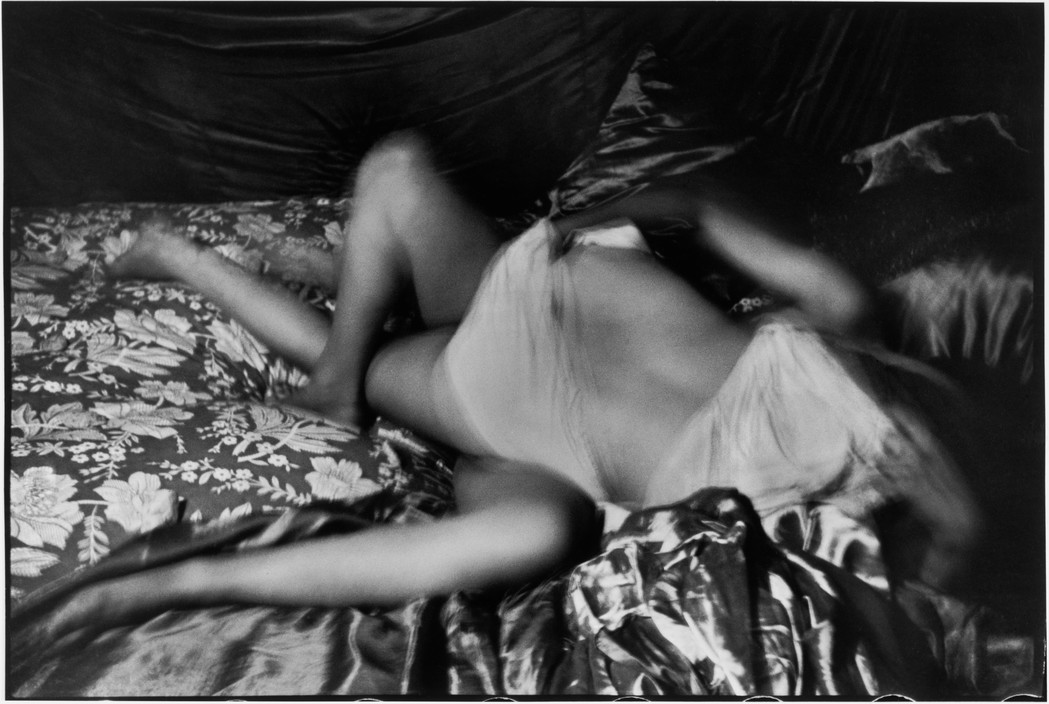

布荷東所寫的日記式小說《納迪亞》(Nadja),燃起了卡提耶-布列松對於「客觀偶然」(le hasard objectif)的渴望。這本書描述作者和一名謎樣女子邂逅相愛,穿插著曼瑞(Man Ray)和柏法(Jacques-André Boiffard)拍攝巴黎的照片,佐證兩人戀情的足跡。這些看似平凡的街頭景象,醞釀著神秘幽靜的氣氛,彷彿神奇巧合的事情隨時可能降臨。布荷東在《納迪亞》和《狂愛》等書,皆強調「客觀偶然」的無所不在,帶有宿命、機運、因緣的人生觀。卡提耶-布列松發現,相機即是捉住「客觀偶然」的絕佳工具,渴望拍照中的意外驚喜和頓悟,等待超乎事先規劃、理性判斷、嚴謹控制的種種可能。30年代初他的作品顯現奇異騷動的情景,例如在巴黎路邊交媾的野狗、瓦倫西亞拋球仰頭的男孩、床第歡愛的墨西哥女同志,這些潛伏在生活中的塵世晃影,端視攝影者的衝動去尋獲,定格為意味深長的瞬間。【圖6】【圖7】

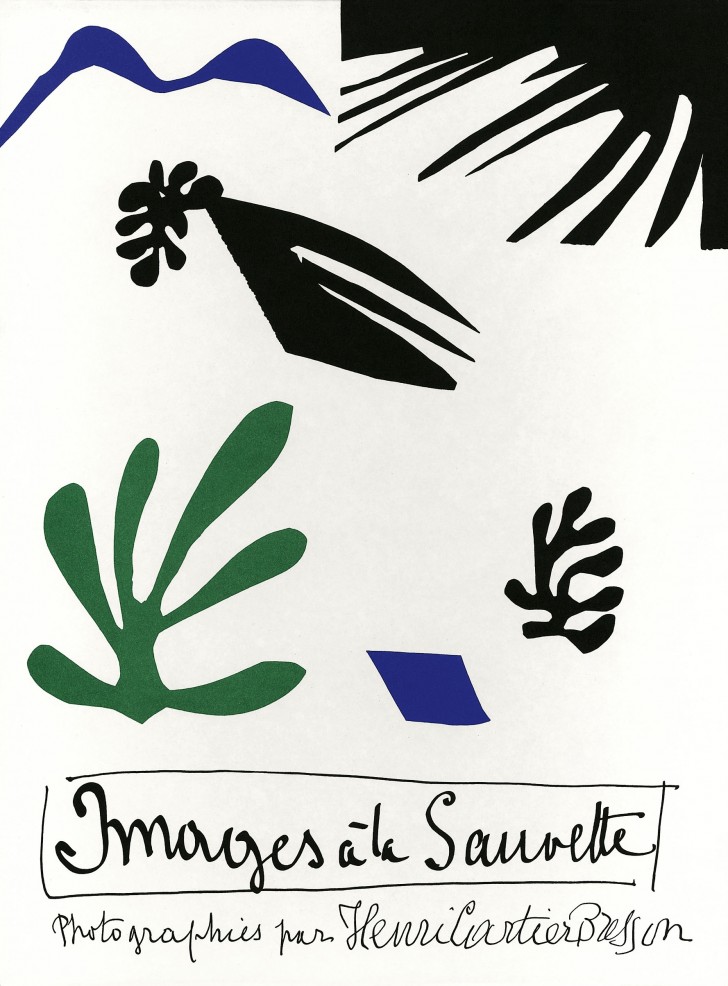

卡提耶-布列松從超現實主義得到創作能量,建立了獨特的紀實攝影取徑。他曾經數度澄清,「決定性瞬間」並非代表他對於攝影的見解。他曾偶然在雷咨主教(Cardinal de Retz)的回憶錄發現這麼一句話:「在這世上,凡任何事都存在決定性的一刻。」隨後在1952年被美國出版商採用為英文書名The Decisive Moment,從此「決定性瞬間」烙印為他攝影整體的標籤,也影響日後的中文翻譯。其實當時的法文書名《匆忙的影像》(Images à la sauvette),更貼近他真正的想法,因為這詞帶有倉促遁逃之意,形容路邊非法的臨時攤販,指涉攝影行為暗中冒險的一面。由此得知,攝影取決於主觀直覺和客觀條件的迸發交會,卡提-布列松有如玩躲迷藏的隱形人,迎向現實湧出的各樣「客觀偶然」,伺機偷取閃現的動人影像。【圖8】

誠實的旅記

卡提耶-布列松一生中有40多年經常在旅途上,頻繁移動於不同國家,拍攝各地人民的工作和休閒活動。他以包容心瞭解不同的地緣政治和歷史,以雙腳走遍新穎和老舊的城廓,用鏡頭為西方觀眾揭開蘇聯、中國、古巴等共產國家的面紗。他散文詩般的街頭攝影作品,罕有說明文字,鼓勵多元的聯想和解讀;而他在二戰後的報導攝影,則堅持向大眾傳遞可靠的資訊,用素樸的影像和文字反映現場的見聞。不論是捕捉巨大的歷史轉折,或細微的日常一隅,他期望人們觀看照片和圖說後,能拋卻種族和階級的刻板成見。

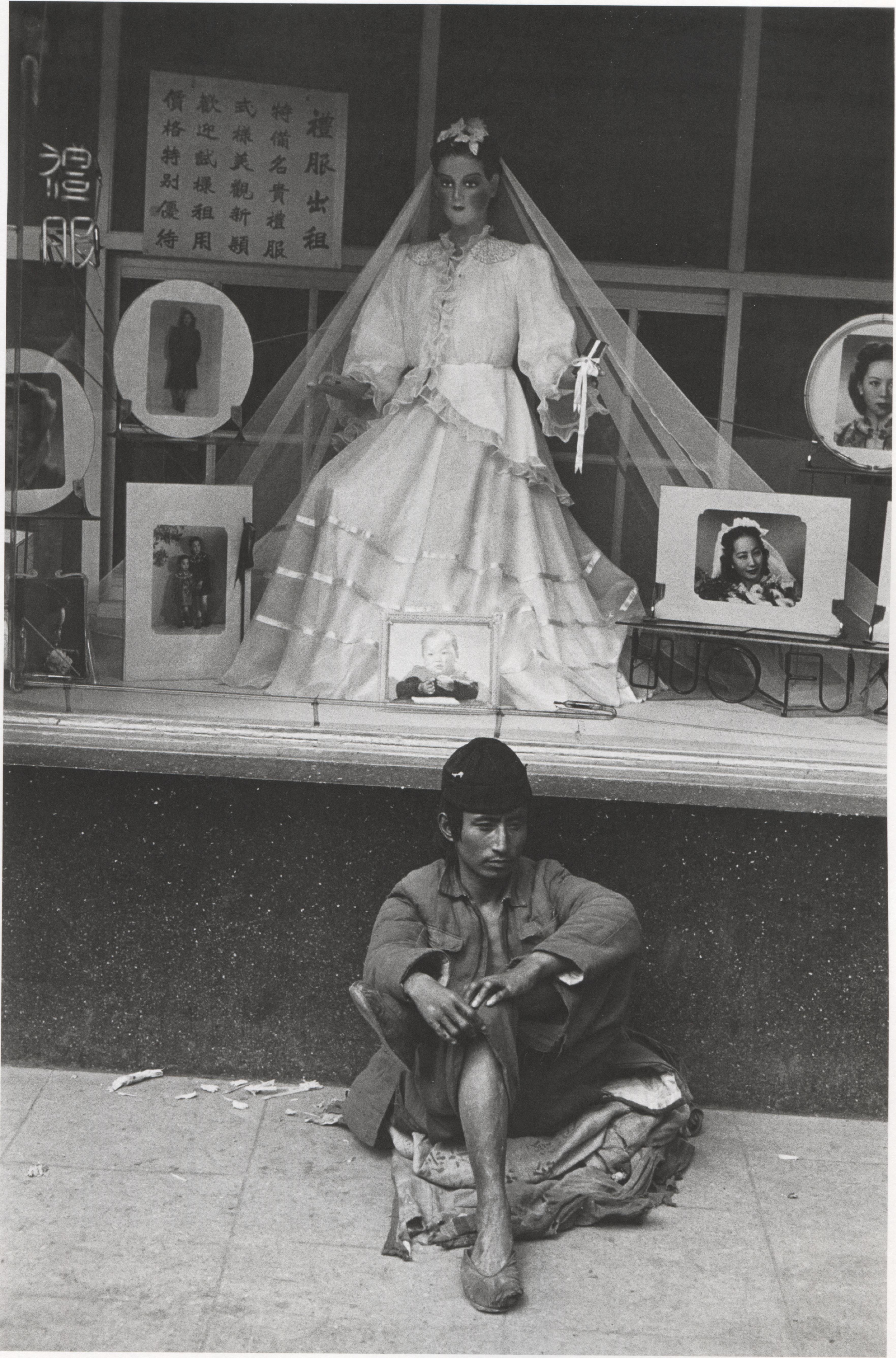

為了貫徹誠信的原則,卡提耶-布列松要求技師如實地沖印底片,不得裁切格放和更改構圖。他抗拒戲劇化和煽動性的畫面,致力維持紀實攝影的歷史價值和視覺質感。例如,他接受《生活》雜誌的委託,拍攝1948-9年解放軍渡揚子江、上海兌換黃金的人潮、紫禁城蕭瑟的冬景、杭州婚紗照相館前的乞丐等,並於1958年為雜誌再度赴中國,紀錄毛澤東政權下的大躍進。他極為重視攝影和文字的結合,親自撰寫每幀照片的背景簡介,確保影像根植在當地的社會脈絡中。從武漢的重機具工廠、新疆的汽車製造廠、天安門廣場上的人民解放軍操練、到聾啞學校的素描課,攝影者的觀感皆由明確的圖文生動傳達。【圖9】【圖10】

卡提耶-布列松在90歲高齡時曾經回答一份雜誌的〈普魯斯特問卷〉,其中一題「人性中你最喜歡什麼?」他答道:「誠信和直覺」。這總結了他為人處世的座右銘,也應用在他豐富的攝影實踐上。特別是二戰後,當他的個人際遇和亞洲巨變交織在一起時,旅居於印度、緬甸、中國三年的期間,他用相機和文字認真紀錄一切的慌亂、暴力、靜謐、儀式,將一捲捲底片寄回馬格蘭,卻不管照片最後的出版結果。他自認像是茹素的獵人,全心全意追逐和擊中目標,但是不吃獵物。換句話說,他對拍照過程比拍照目的,懷有更深邃的熱情,而誠信和直覺則是延續這份摯愛的關鍵。

人稱卡提耶-布列松擁有「世紀之眼」,而這眼力是由文學和藝術的薰陶養成,蘊含機敏和睿智,照見了傳統習俗和現代社會的共生與消長。他留下強大的影像資產,真實又內在,宏觀又親密。然而,他獨特的視野,終究難以跨出身處的時代去欣賞後來的攝影新浪潮。例如,他批評阿勃斯(Diane Arbus)和艾維東(Richard Avedon)的肖像作品,僅只拍下他們自己的神經官能症。他感到彩色照片過於低俗和商業化,無法理解帕爾(Martin Parr)詼諧反諷的豔麗照片。此外,他亦被誤解為形式至上的攝影美學家,或是背離新聞攝影宗旨的菁英份子。若我們仔細閱覽其作品和相關書籍,便可撥開關於他的偏見及神話,看見他開拓黑白紀實攝影的廣闊路徑。只要有人願意像他一樣,將攝影看作困難重重的深刻樂趣,真切表達對外界和自我的觀點,那麼攝影的未來將有繁茂的生命,足以抵抗遺忘和虛無。

《卡提耶-布列松:世紀一瞬間》將由衛城出版社重新改版,在今年10月發行。

參考書目

1. Pierre Assouline著,徐振鋒譯,《卡提耶-布列松:世紀一瞬間》,台北:木馬文化,2012。

2. Henri Cartier-Bresson著,張禮豪、蘇威任譯,《心靈之眼:決定性瞬間—布列松談攝影》(L’imaginaire d’après nature),台北:原點出版,2014。

3. Galassi, Peter. Henri Cartier-Bresson: The Modern Century. New York: Modern Museum of Art, 2010.

4. Henri Cartier-Bresson: Interviews and Conversations 1951-1998. Edited and with a foreword by Clément Chéroux and Julie Jones. New York: Aperture, 2017.

5. Scott, Clive. Street Photography from Atget to Cartier-Bresson. London: I.B. Tauris, 2007.

6. Walker, Ian. City Gorged with Dreams: Surrealism and Documentary Photography in Interwar Paris. Manchester and New York: Manchester University Press, 2002.

發表留言